パドヴァのスクロヴェーニ礼拝堂内に展開する大規模な壁画のなかで、世紀の変わり目というこの時代の状況や、エンリコ・スクロヴェーニという依頼主の意向が最も明確に反映されているのは、入口の真上の巨大な壁面に描かれている《最後の審判》でしょう。なぜこの主題は礼拝堂の目立つ場所に、他の場面よりもはるかに大きく描かれているのでしょうか。

「最後の審判」が重視される理由

多くの宗教に通じることですが、教団側は信徒に対して、日々、正しく生きることを求めます。各人が自分の欲望や感情にまかせて好き勝手に行動すると、社会の秩序が乱れてしまうからです。その点において、キリスト教会が定めている「最後の審判」は信者たちにとって極めて重要な意味を持ちます。現世が終わる時、イエス・キリストは地上に再臨し、あらゆる人々を蘇らせ、彼らをその生前の行いによって、至高の幸福が得られる「天国」と永遠の罰が与えられる「地獄」に振り分けます。その時に「天国」に入れるように、正しく生きなければいけないというのが、イエスの教えの根幹と言っていいでしょう。

再臨したキリストがすべての国民を「羊と山羊を分けるように」識別する様子は、すでに5世紀末、ラヴェンナのサンタポリナーレ・ヌオーヴォ聖堂で視覚化されています[図1]。

つまり、ローマ帝国でキリスト教が国教化された392年から100年程しか経てない時に、「最後の審判」は聖堂装飾としてすでに表されていたということです。ただしこのモザイクは、「キリストの伝道」の一場面として左側壁最上層部に小さく表されているので、特に注目されるということはありません(第11回コラム参照)。

『マタイによる福音書』には、イエスが再臨する時、「太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は空から落ち、天体は揺り動かされる」(24:29)と記されていますが、「その日、その時は、だれも知らない。天使たちも子(=イエス)も知らない。ただ、父(=神)だけがご存知である」(24:36)とあります。そのため、信者たちはイエスの時代からちょうど1000年経た頃に審判の日が来るかもしれないと考え、聖地巡礼を盛んに行ったのです。そして巡礼者たちの寄進を基にして11世紀後半から各地で聖堂が建て直され、そこに大規模な装飾が施されていくようになりました(第16, 20回コラム参照)。

巡礼者にとって最も関心が高かったのは、言うまでもなく「最後の審判」です。そのため11世紀後半以降、西ヨーロッパの聖堂ではこの主題が非常に大きな画面に表されるようになりました。ナポリから40キロほど北西にあるサンタンジェロ・イン・フォルミス聖堂のファサードの裏壁面(伊語:Controfacciata)に描かれた壁画[図2](1072-1086年頃)は、この主題を表したモニュメンタルな作品の内、最も古い作例のひとつでしょう。

紀元1000年以降も、キリスト教者たちは「最後の審判」を特に世紀の変わり目に意識するようになり、ジョットが暮らしていた1300年前後のフィレンツェでも、そのような状況でした。この都市の中心部に建つサン・ジョヴァンニ洗礼堂(1059年に献堂)では、13世紀に内部のモザイク装飾が施された際、祭壇上方の巨大な3壁面を《最後の審判》(1270年頃)にあてています[図3]。

またジョットの革新性を賞賛しているダンテも『神曲』(1304-21年頃)において、「最後の審判」以後の世界、すなわち地獄、煉獄、天国の様子を詳細に詠んでいるのです。

スクロヴェーニ礼拝堂の《最後の審判》

スクロヴェーニ礼拝堂でも、《最後の審判》[図4]は先述のサンタンジェロ・イン・フォルミス聖堂同様、ファサードの裏壁面に大きく描かれています。画面全体のサイズは高さが約10m、幅が8.4mにも及びます。

最上層の天使[図5]は太陽、月、星を幕で覆い隠そうとしていますが、これは前述した『マタイによる福音書』(24:9)に記された現世の終末を意味します。そして彼らの背後に見られる荘厳な建築は、神の支配する永遠なる新世界の象徴です。

中央には200人以上の天使からなる軍団を率いる再臨したイエス・キリスト[図6]が表され、その周囲を使徒たちが半円状に取り囲んでいます。

イエスの体に聖痕が施されているのは、彼が十字架上で一旦、息絶えたものの、復活して昇天したこと示しているのです。またその右手が歓迎を意味する手の平を、そして左手が拒絶を表す手の甲を示しているのは、「羊(祝福された者たち)を右に、山羊(呪われた者たち)を左に置く」という『マタイによる福音書』(25:33)の記述に由来します。

この大画面の最下層部、つまり礼拝堂の訪問者の最も近くには、天国と地獄が表されています。イエスの足元から放たれた炎に包まれた地獄[図7]では、巨大な悪魔の王であるルシフェル(サタン)が罪人を貪り食い、周囲の人々は生前に犯した罪に応じて永遠なる罰を受けているのです。

その一方で、イエスの右手の下に配された善なる者たち[図8]は両手を合わせ、至福の表情を浮かべています。

審判の日が近々来るかもしれないと信じていた当時の信者たちは、このふたつの対照的な状況を目の当たりにした時、心の底から天国に行きたいと思ったに違いありません。

「現在のイエス」から「未来のイエス」に向けて

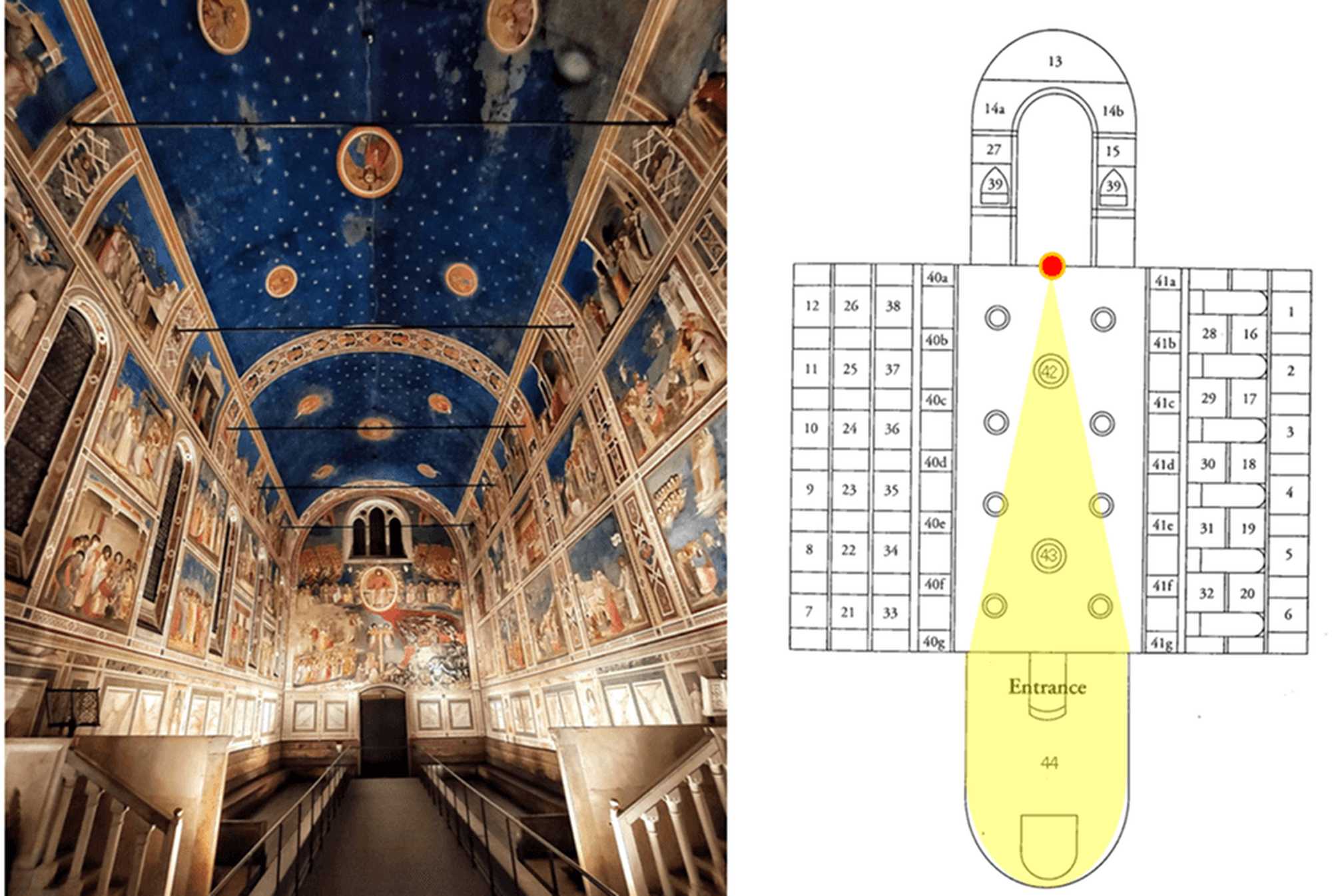

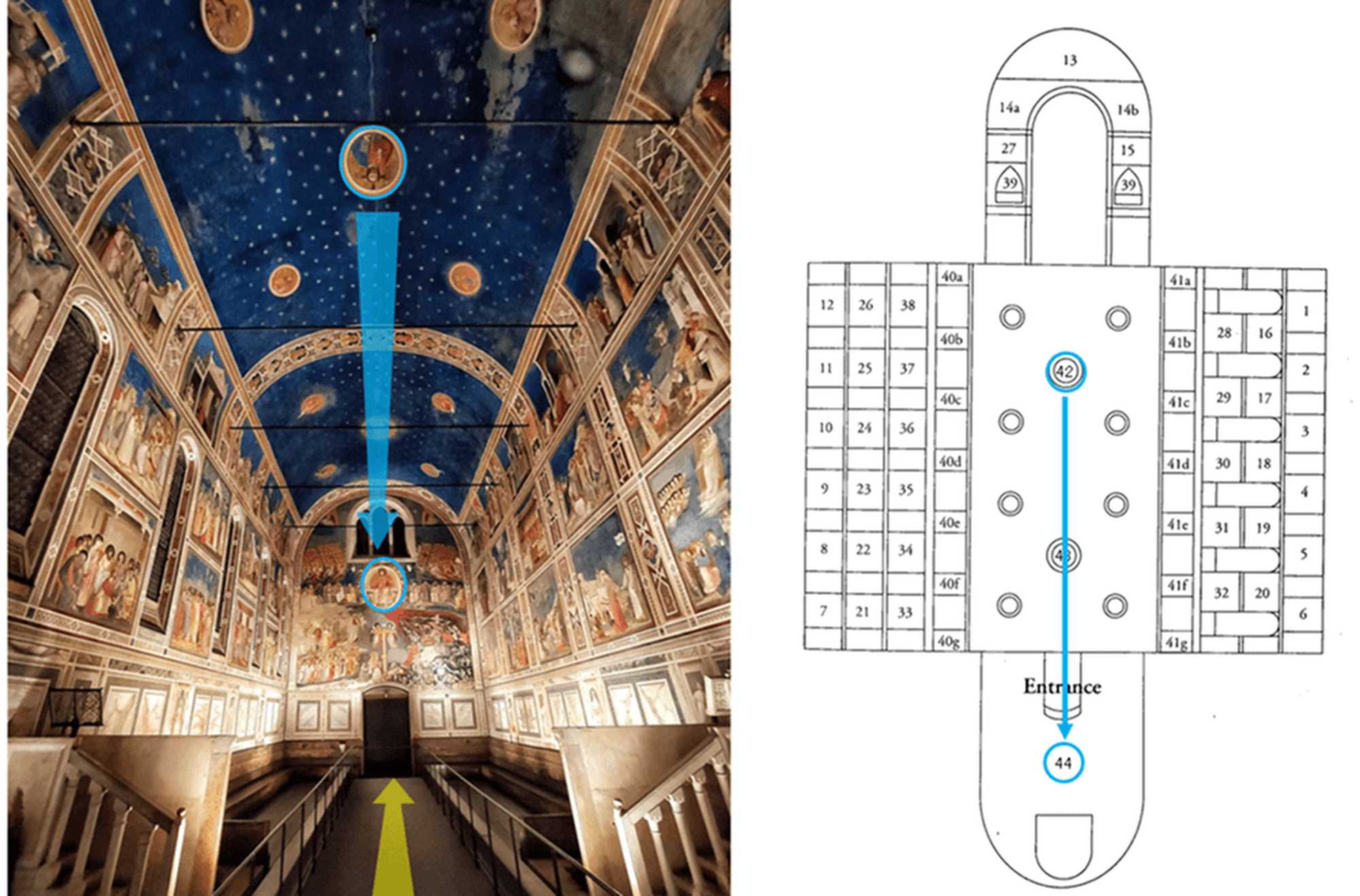

本礼拝堂に入る者は最初、《最後の審判》の存在には気づかないでしょう。その視線は祭壇の方に向けられ、凱旋アーチ上方に大きく描かれた《受胎告知》に目が行くからです(第28回コラム参照)。現世の終末の状況が目の前に大きく繰り広げられるのは、祭壇の前で聖体を授かり、くるりと振り返った次の瞬間です[図9]。

その際、手前の天井の中心に目を向けると、そこには再臨前のイエス、すなわち天の中心で地上の人々を見つめている《パントクラトールのキリスト》[図10]が表されていることを認識します。

それは当時の人々だけでなく現代の私たちにとっても、「現在のイエス」の姿なのです。

そして祭壇から入口の方へ歩を進めるにつれ、《最後の審判》へと近づいていくことになりますが、それは「再臨したキリスト」[図6]、つまり「未来のイエス」が徐々に大きくなっていくということを意味します。当時の礼拝堂訪問者はまるで終末の時が徐々に迫って来るような感覚に陥ったことでしょう[図11]。

日常生活における指針

それでは「最後の審判」の日に備えて、信者たちは何を意識して生活していけば良いのでしょうか。教会ではその目安として「美徳」と「大罪」を定めています。人はなるべく正しく生きていかなければなりません。ですが日々の生活の中で多かれ少なかれ罪を犯してしまうので、その際に自身の罪を贖う気持ちを抱き、それを実際の行動で示す必要があります。さもなければ審判の日に地獄に落ちることになるからです。「大罪」を犯せば即、「地獄」に落とされ、「美徳」を守っていれば必ず「天国」に入れるわけではなりませんが、それらはキリスト教徒にとって、日々の生活の重要な指針となっています。

「美徳」は4つの枢要徳と3つの対神徳に分けられますが、枢要徳は紀元前4世紀にプラトンが『国家』で挙げた「賢明・剛毅・節制・正義」が基礎になっています。キリスト教会はそれをそっくりそのまま継承したわけではなく、4世紀にミラノ司教アンブロジウスがキリスト教の考えに基づいて再解釈したものです。一方、対神徳の3つは新約聖書中の『コリントの信徒への手紙(一)』(13:13)に記されている「信仰・慈愛・希望」です。

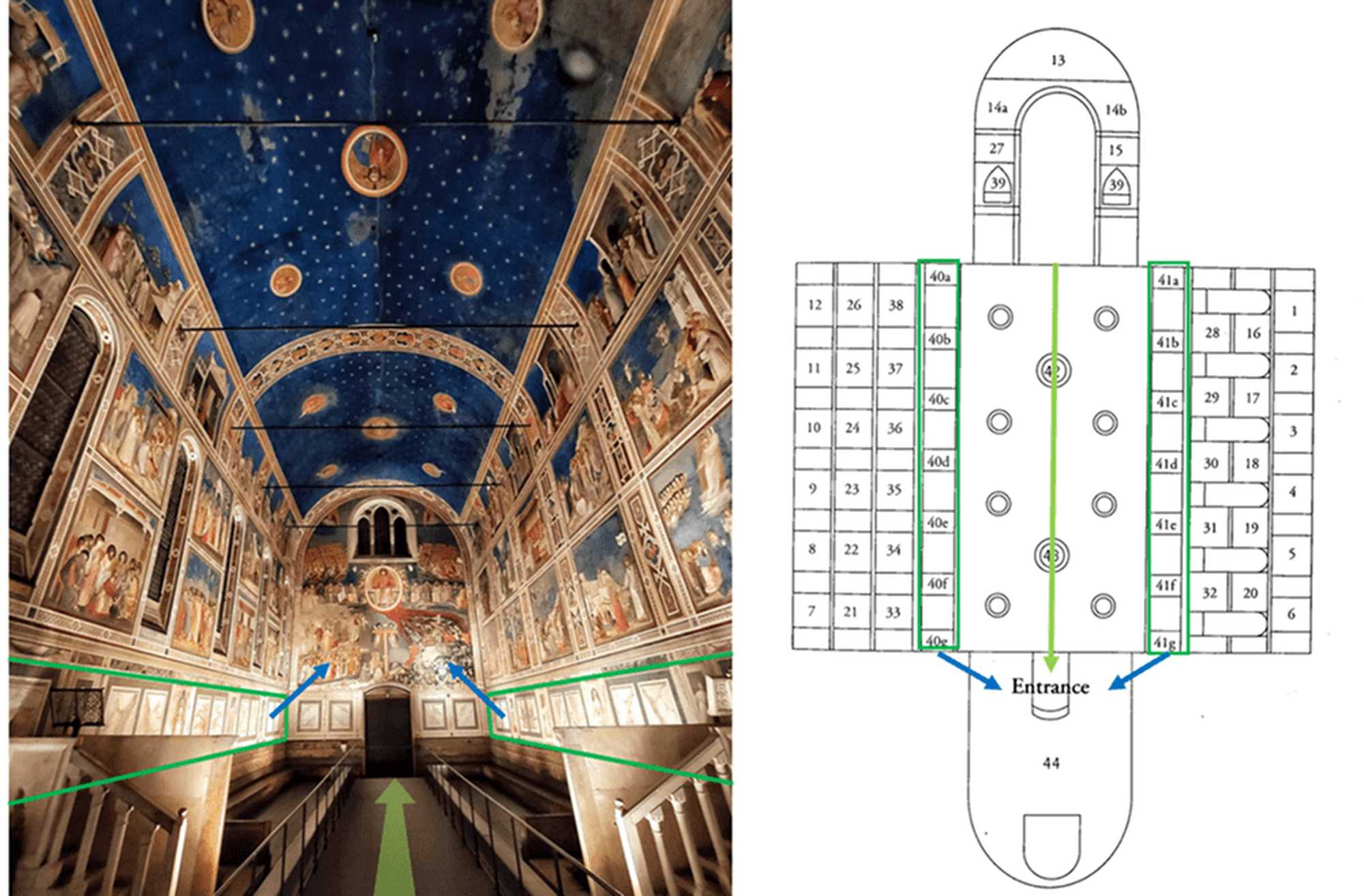

ジョットはこれら7つの「美徳」を擬人像として、祭壇から見ると左側の側壁の最下層部に描いています。つまり祭壇で聖体を授かった者は入口へ向けて、「賢明・剛毅・節制・正義・信仰・慈愛・希望」の像を順に見ていくことになります[図12]。

一方、教皇グレゴリウス1世(604年没)が7つに編集した「大罪」は、「傲慢・強欲・嫉妬・憤怒・色欲・暴食・怠惰」ですが、スクロヴェーニ礼拝堂では祭壇側から入口に向けて、「愚鈍・移り気・憤怒・不正・不信仰・嫉妬・絶望」が「悪徳」の擬人像として描かれています[図13]。

これは反対側の壁の美徳の擬人像と対になるようにしたかったからだと思われます。つまり祭壇から入口へ向かう者は、巨大な《最後の審判》に向かい合いながら自身の左右に反対概念、「賢明⇔愚鈍」、「剛毅⇔移り気」、「節制⇔憤怒」、「正義⇔不正」、「信仰⇔不信仰」、「慈愛⇔嫉妬」、「希望⇔絶望」と見ていくことになります。そして入口付近まで到達したとき、美徳側(イエスの右手側)には「天国」、悪徳側(イエスの左手側)には「地獄」の様相が眼前に広がることに気づくのです[図14]。

《最後の審判》に描かれた依頼主

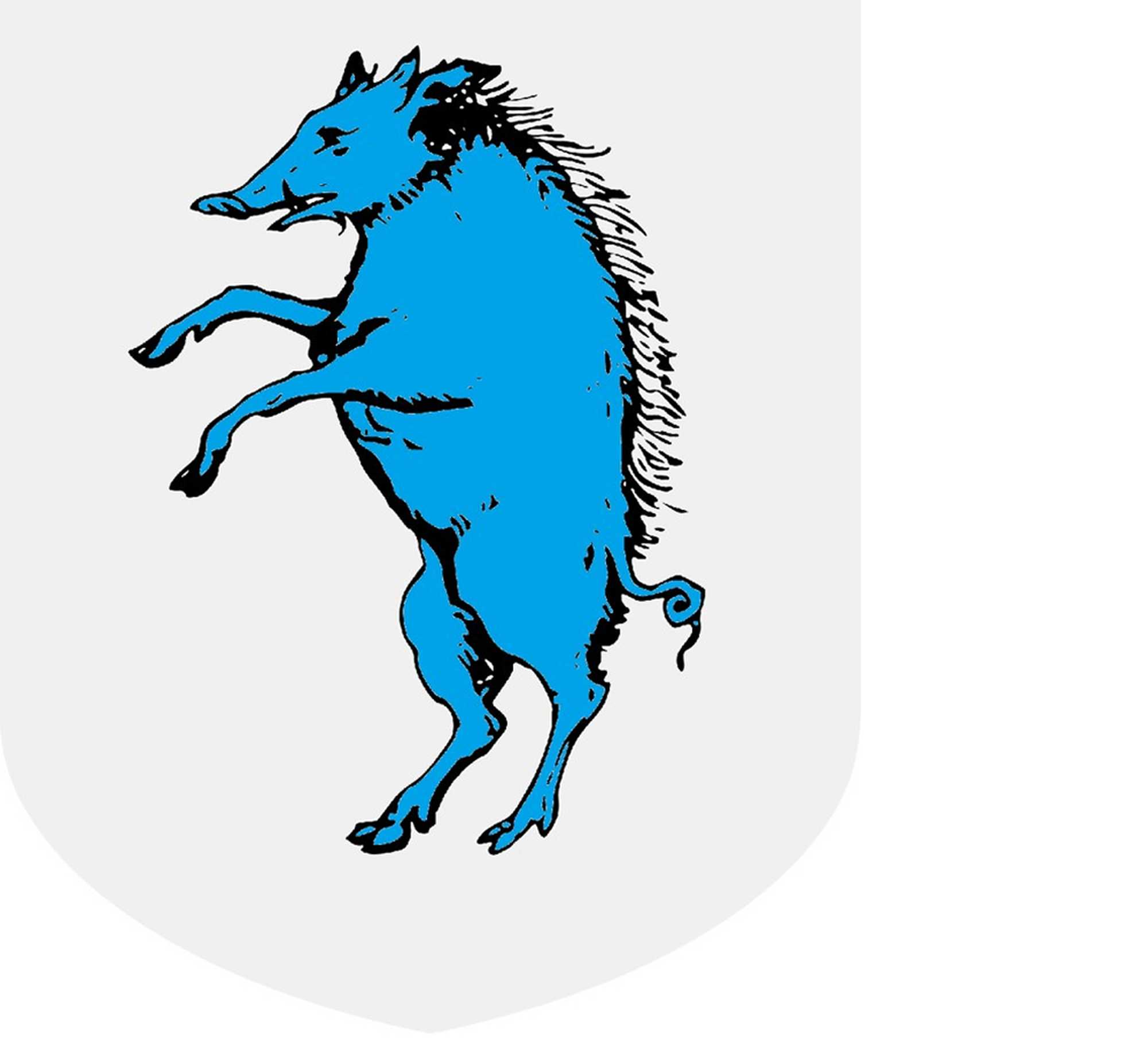

ジョットがスクロヴェーニ礼拝堂の装飾を行っていた時期、ダンテは『神曲』の地獄篇を執筆している最中でした。それはダンテが古代ローマの詩人ウェルギリウスに導かれて、エルサレムの森から地獄へ下っていく様子を叙述したものです。彼らが高利貸のいる第7圏まで降りて来た時、「白地に紺の太った牝豚模様の財嚢(=財布)を握った男」が次のように語りかけてきます。

「おまえ、この谷で何をしている? さっさと消えうせろ。まだ生きているらしいからいっておくが、俺と同郷のヴィタリアーノはここでも俺(より下座)の左手に坐るはずだ。こうしたフィレンツェ人の中で、俺はパードヴァ(パドヴァ)の出だ」(地獄篇第17歌64-70 訳:平川祐弘)。

「白地に紺の太った牝豚」はスクロヴェーニ家の紋章[図15]であり、「ヴィタリアーノ」はパドヴァの高利貸ヴィタリアーノ・ディ・ヤーコポ・ヴィタリアーニを指しているので、「俺」は本礼拝堂を建立・寄進したエンリコ・スクロヴェーニの父、レジナルドであることがわかります。つまりレジナルドは『神曲』の地獄篇で言及されるほど、悪評高い高利貸であったということです。

父の犯した罪の影響が一族全員に及ばないことを切に祈ったエンリコは、ジョットに自身の姿を入口の真上に描かせました[図16]。

修道士を介して聖堂を献上しているこの男に対して、赤い衣をまとった聖母マリアは右手を差し出しています。これは本礼拝堂を献上することで、エンリコだけではなくスクロヴェーニ家一族の罪が贖われることを意味しているのでしょう。本礼拝堂を訪れた者は、この様子を必ず目にしたはずです。

エンリコ・スクロヴェーニはジョットに対して、当時としては異例なほど自由な表現を許しており、だからこそ画家は中世の長きに渡る伝統を打ち破り、ルネサンス絵画様式の創始者になることができたのです。そうしたなかで依頼主が唯一、強くリクエストしたことが、自身を礼拝堂のどこにどのように描くかということだったのではないでしょうか。