――いまって、若い人に限らず、コミュニケーションやアイデンティティに悩みや疑問を抱いている人が、私自身も含めて多いと思うのですが、それに対して社会学にできるのはどんなことだと思われますか。

社会学は社会から距離をとって社会を見ますので、ここがこういうふうになっているとか、この現象のしくみはこうだって分析していくのは得意なんです。でも、じゃあ、こうすればいいっていうのがいえるかっていうと、それはそんなにうまくないと思うんですね。それをいおうとすると、途端にわりと常識的なつまらない話になることが多い。

――病因は解明できたとしても、処方箋を出すのは難しい。

社会学にできることとして僕が思っているのは、自由になるってことなんです。社会がこうなっているとか、人々がこういうふうにしているってことを社会学は描くことができる。それによって、自分はこんなことをしてるんだとか、こんなふうに縛られてるんだってことがわかれば、それだけでも随分自由になるんじゃないかって思うんですね。

何も考えずにただそうしているのと、それを言葉にするのとでは大きな違いがあると思っていて。たとえば、自分はこんなしょうもない、せこいことをやってたんだとか、やらなくていいことを他人との関係で仕方なくやっていて、そのせいでやりたいことができずにいるんだ、みたいなことを、自画像を描くようにして自分で理解するっていいますか。それをやると、そのせいでしんどくなる面もあるかもしれないけど、それよりは多分、自由になることの方が多いんじゃないかって思うんです。

――自分が何に縛られているのかを知ることが自由につながると。

変な言い方ですけど、ちゃんと幻滅するっていうか。考えてみれば学問って、いろいろな自由をどんどん幻滅させてきたと思うんですよ。

ダーウィンが進化論で明らかにしたのって、人間は自由にあんなこともこんなこともできるっていってるけど、実は動物とたいして変わらない、動物的なものに縛られてる存在だってことですよね。結局それくらいのもんだよって。それを聞いて、最初はみんな嫌な気持ちになったわけです。人間は神様がつくった立派なものだと思ってたのに、そんなものに縛られてるお猿さんだったのかって。

あるいはフロイトは、人間は理性的なんかじゃない。みんな本当はセックスがしたくてしょうがないんだけど、普段はそれを抑圧していて、たまにそれが現れそうになると慌てて隠してる。その程度のものだよみたいなことを言って、みんな憤激したんですけど、それを、「そのくらいのもんだったんだ」って受け入れることができると、逆に自由になると思うんですよ。それを知らないで隠しているときよりも。

――わかる気がします。

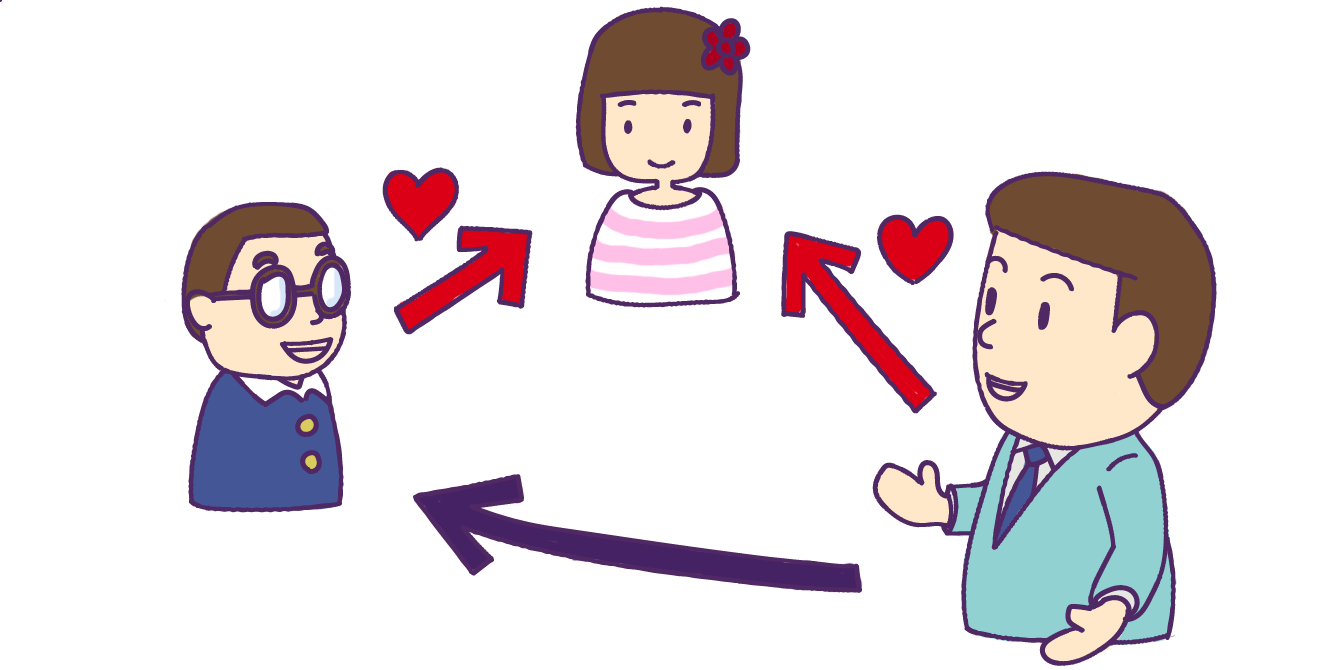

ルネ・ジラール(1923-2015)というフランスの文芸批評家がいるんですけど、彼は、人間は自分で何かを欲しいとか、誰かを好きになるとか、自発的に欲望してるように思うけど、それは全部他人の物まねだって言うんですね。他者が欲しがっているのを物まねして欲しくなってるだけだって。特段そんなでもない子なのに、ライバルがいたらすごく好きになったりとか、芸能人とかモデルとかが持ってるなら私も欲しいみたいに。私たちは自律的に欲望なんてほとんどできてなくて、他者が欲望してるから、その他者の欲望を欲望して、欲望してるだけじゃないかと。ジラールはこれを「三角形的欲望」と呼びます。

――たしかに、思い当たる節はあります。

京大で長く教えられた作田啓一先生がそれを日本の小説に応用してるんですけど、夏目漱石の『こころ』ってありますよね。「先生」がいて、「お嬢さん」のことを好きになって結婚するんだけど、それによってKというすごく大事な友達が自殺しちゃう。その結果、最後には先生自身も自殺してしまうって話。僕は高校生のときに読んで、これは先生がKを裏切った良心の呵責に耐えかねて自殺したんだ、みたいに思っていたんですけど、作田先生はいま言った「三角形的欲望」の図式を使って説明するんです。

どういうことかっていうと、先生がお嬢さんを好きになる、でも、先生はお嬢さんのお母さん、下宿の女主人がいろいろ仕組んで、自分にお嬢さんのことを好きにさせたんじゃないか、みたいな気持ちを持ってしまうんですね。つまり、自分自身の欲望の真実性に疑問を持ってしまう。で、どうしたかっていうと、尊敬するKっていう友人を下宿に入れて、自分の欲望が正しいかどうかを確かめようとする。Kがお嬢さんのことをいいって言ったら大丈夫だし、Kが駄目だって言ったら自分が間違ってるんだと。

Kが下宿に入ってきてどうなったかというと、Kはお嬢さんのことを好きになり、お嬢さんもKに惹かれて仲良くなる。先生はKというモデルがお嬢さんを認めてくれて自分は間違ってなかったって思うんだけど、同時にKというライバルが生まれてしまった。このままではKとお嬢さんが結婚してしまうかもしれない。で、先生の恋心が燃え上がるわけです。もっと好きになり、もっと欲しくなる。それで、お嬢さんのお母さんと密談をして結婚を決め、絶望したKは自殺してしまう。

すると何が起きるか。一つはライバルがいなくなってしまったので、先生のお嬢さんへの気持ちもシュンとなる。結婚はするんですけど、ふたりの関係はすごく穏やかなものに、あるいは冷めたものになっていく。そしてもう一つは、先生は尊敬すべき友人のライバルを打倒した。つまり、この人の物まねをしていたら大丈夫っていう大事なモデルをなくしてしまった。すると先生は、生き方が分からなくなる。それで死人のような生活を送り、最終的には明治天皇が死んだときに殉死した乃木希典の物まねをして自殺してしまうわけです。

近代人であり、知識人でもある先生が、結局は物まねしかできなかった。自己本位、あるいは自分の自由っていいますか、自分の意思で誰かを好きになったり、何かをしたりということが実は全然できていなかった。それほど主体的であるとか、自分に忠実に欲望するということは困難なんだということを漱石は描いた。作田先生はそんなふうに言っています。

――すごく面白いですね。

自分の意思で何かを欲してると思っていたのに、実は誰かの物まねなんだってわかると、すごくがっかりしますよね。ただ、ジラールも作田先生もこんなふうに言うんです。

物まねしてるっていうことを、僕たちは隠して生きている。それは、自分はこれだけ自由だってことを証明したいからだ。本当は物まねをしてるだけなんだけど、それを隠すことで、自分は自律的で主体的な存在だ、自由なんだって思い続けることができる。一方では自分は自由だというプライドがどんどん高まり、他方で物まねしているといことは隠されたまま、コントロールできずに続いていく。すると、その二つがどんどん分裂していく。そこでやるべきことは何かというと、自尊心を諦めることだと。つまり、自分は他者を模倣しているんだ、模倣ぐらいしかできないんだってことを受け入れる。そうすれば自由になる。自尊心に縛られてる自分、自由じゃなきゃいけない自分からも、自覚しないままこっそり模倣し続けている自分からも。

――所詮は物まねしてるだけだし、それでいいじゃんと。

多分、ダーウィンの話も、フロイトの話も、今のジラールと作田先生の話も、そして社会学がやってることっていうのも、そうやって、自分は自由だと思い込んでるけど、こんなふうに人に影響されていたり、こんなせこいことをしたりしてるちっぽけな存在だっていうのを、自分で見えるようにすることじゃないかって思うんですよ。

――幻想から解き放たれる、みたいなことですかね。

そうなのかもしれないですね。その幻想、自分がこんなに自由だっていう幻想や自尊心をもつこともすごく大事なんですけど、ただ、それに縛られない自由っていうか、別の言い方をすれば、自分の弱さを認めることによる自由、というのがあると思うんです。自分は社会の中でこんなに弱いんだ、こんなに自由じゃないんだってことをちゃんと見る。それは、自分はこんなに自由で、主体的で、これだけのことできるんだっていうのとは随分違うけど、そこから開けてくる自由もあるんじゃないか。社会学はそうした自由を生むことができる、その意味で社会学は人を自由にする、と思っています。

(取材日:2018年7月14日)