イエスの時代からちょうど1000年が経過しようとしていた頃、そろそろイエスが再臨して「最後の審判」を行うのではないかと人々は思い、自身の罪を贖(あがな)うために聖地への巡礼を盛んに行い始めました。そして11世紀後半になると、彼らの寄進を基にヨーロッパのあちらこちらで聖堂が建て直されていったのです。その一例として、前回はコンクのサン・フォア聖堂(12世紀前半)の建築と外壁装飾を見たわけですが、今回はシャルトルのノートル・ダム大聖堂(1260年献堂)を中心に考察していきましょう。

ノートル・ダム大聖堂の建造

パリから西に85km程のところに位置するシャルトルは、主要巡礼路のひとつである「トゥールの道」からは少しはずれますが[図1]、9~11世紀にかけて多くの巡礼者を集めていました。

というのもサンティアーゴ・デ・コンポステーラやヴェネツィアと同様、9世紀に重要な聖遺物がこの町の聖堂に納められたからです。それは聖母マリアがまとっていたとされる衣"Sancta Camisia"です。

このことがあった876年以降、シャルトルにはたくさんの巡礼者が訪れ、1145年頃から新聖堂の建造が始まります。しかしながら1194年の大火災によって、正面入口周辺以外を除きほぼ全壊してしまいました。すぐさま再建工事が急ピッチで進められ、1220年までには建物はおおよそ完成し、その後、ステンドグラスなどの装飾が施されて、1260年にフランス王ルイ9世の臨席のもと献堂式が挙げられたのです。

サン・フォア聖堂から約100年後に建てられたこのノートル・ダム大聖堂[図2]は、ゴシック様式を代表する建築と言われていますが、その特徴はどこにあるのでしょうか。

高さの探求

そもそもキリスト教の教会とは、この教えがローマ帝国で公認された313年以来、単に聖職者から聖書の内容に関する解説や説教を受けるためだけの場であったわけではありません。そこは天にいる神やイエス・キリストに近づくことができる地上における最も神聖な空間なのです。

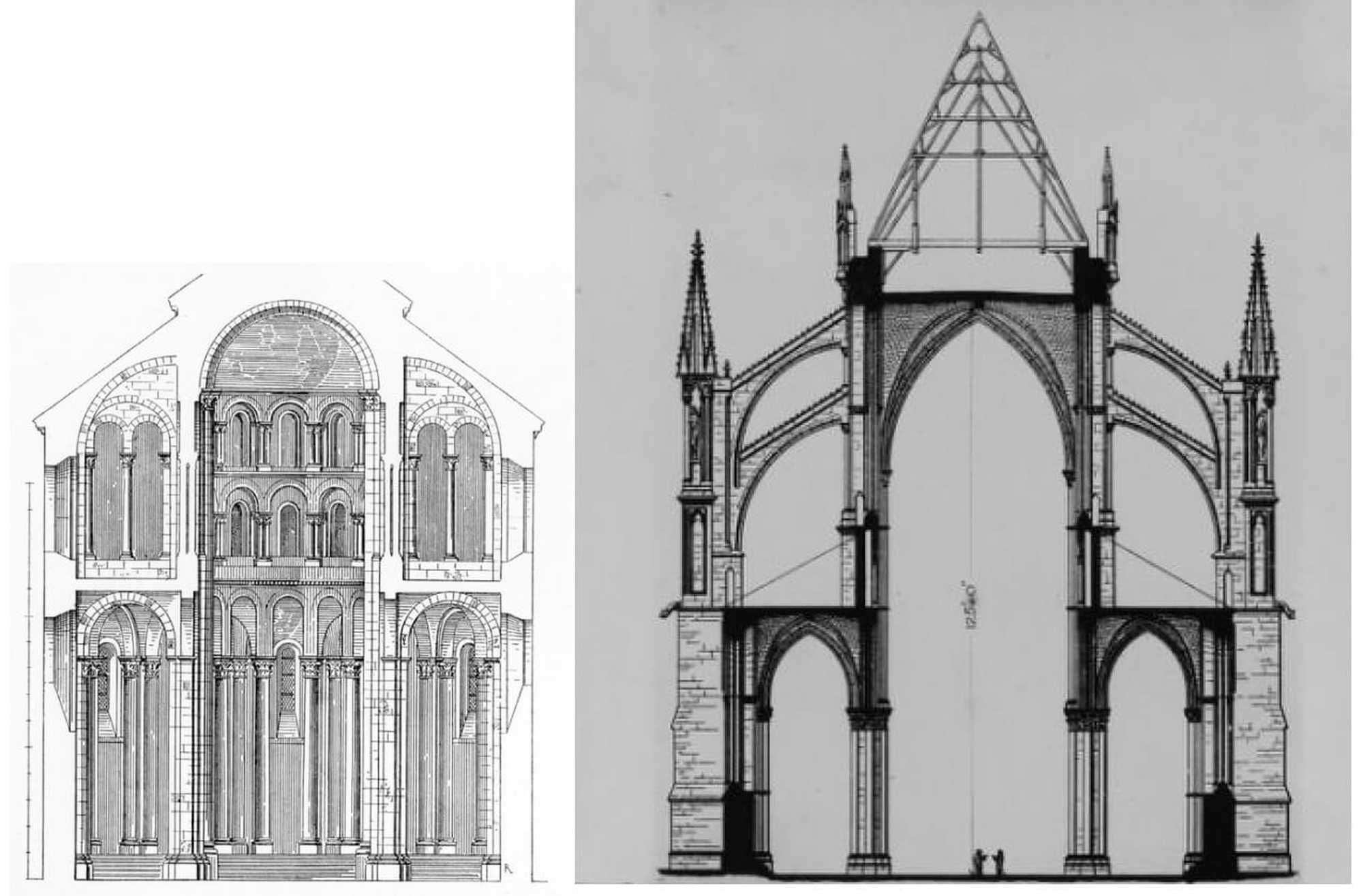

11世紀以降、新たに建てられたキリスト教会では、そのことを信徒たちにより強く実感させるために、建物の高さを追求しました。例えばサン・フォア聖堂[図3]では身廊部の高さは22メートルありますが、それはおおよそビル7階分にあたります。これでも聖堂を訪れる者を圧倒するのに十分なのですが、シャルトルのノートル・ダム大聖堂[図4]は、身廊部の高さが37メートルとサン・フォア聖堂の約1.7倍もあるのです。

[図4]シャルトル ノートル・ダム大聖堂 内観 13世紀前半(右)

しかも視覚的にも垂直性をより強く感じさせるために、ロマネスク聖堂の基本単位であった半円アーチを尖頭アーチに変更しています。聖堂の屋根を鈍角三角形から鋭角三角形へと変更することや、周囲に尖塔(ピナクル)を多数設置しているのも同様の理由からです[図5, 6]。

[図6]シャルトル ノートル・ダム大聖堂 断面図(右)

光の問題

聖堂訪問者に神聖さを感じさせるもうひとつの要素は堂内に差し込む光です。光は神が最初に創造したものであり(『創世記』1:3)、天から降り注ぐ自然光はきわめて崇高なものなのです。サン・フォア聖堂では、石造の天井を支えるために二階席(トリビューン)を設けたため、光が堂内に直接入って来なくなり、身廊が暗くなってしまいました。このことは前回のコラムでもお伝えしたようにロマネスク聖堂全般に見られる特徴ですが、それは聖堂建築において決して良いことではなかったのです。

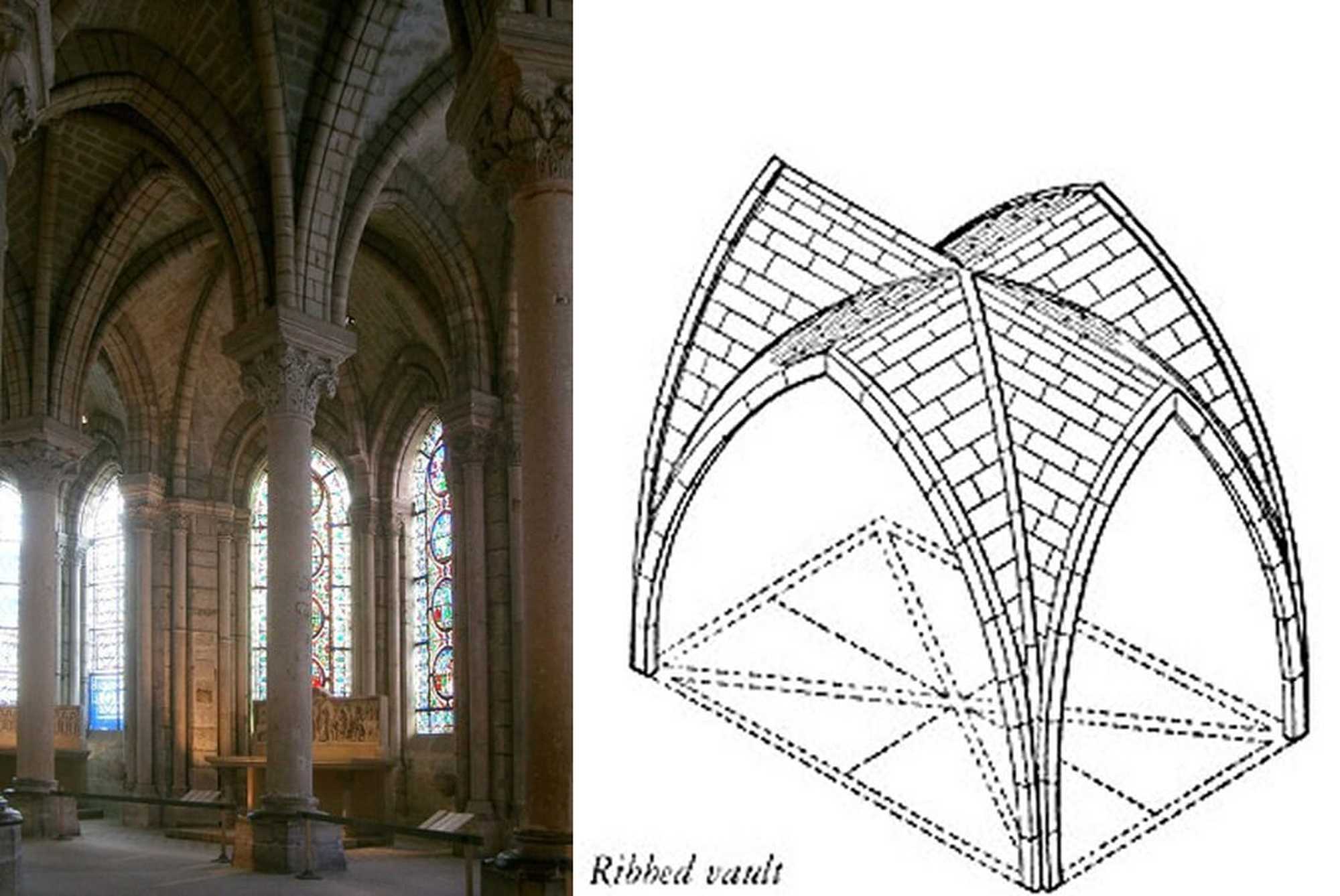

そこで天井の重さをできるだけ軽減するために12世紀半ばに創案されたのが肋骨穹窿(リブ・ヴォールト)[図7, 8]です。

[図8]肋骨穹窿の構造

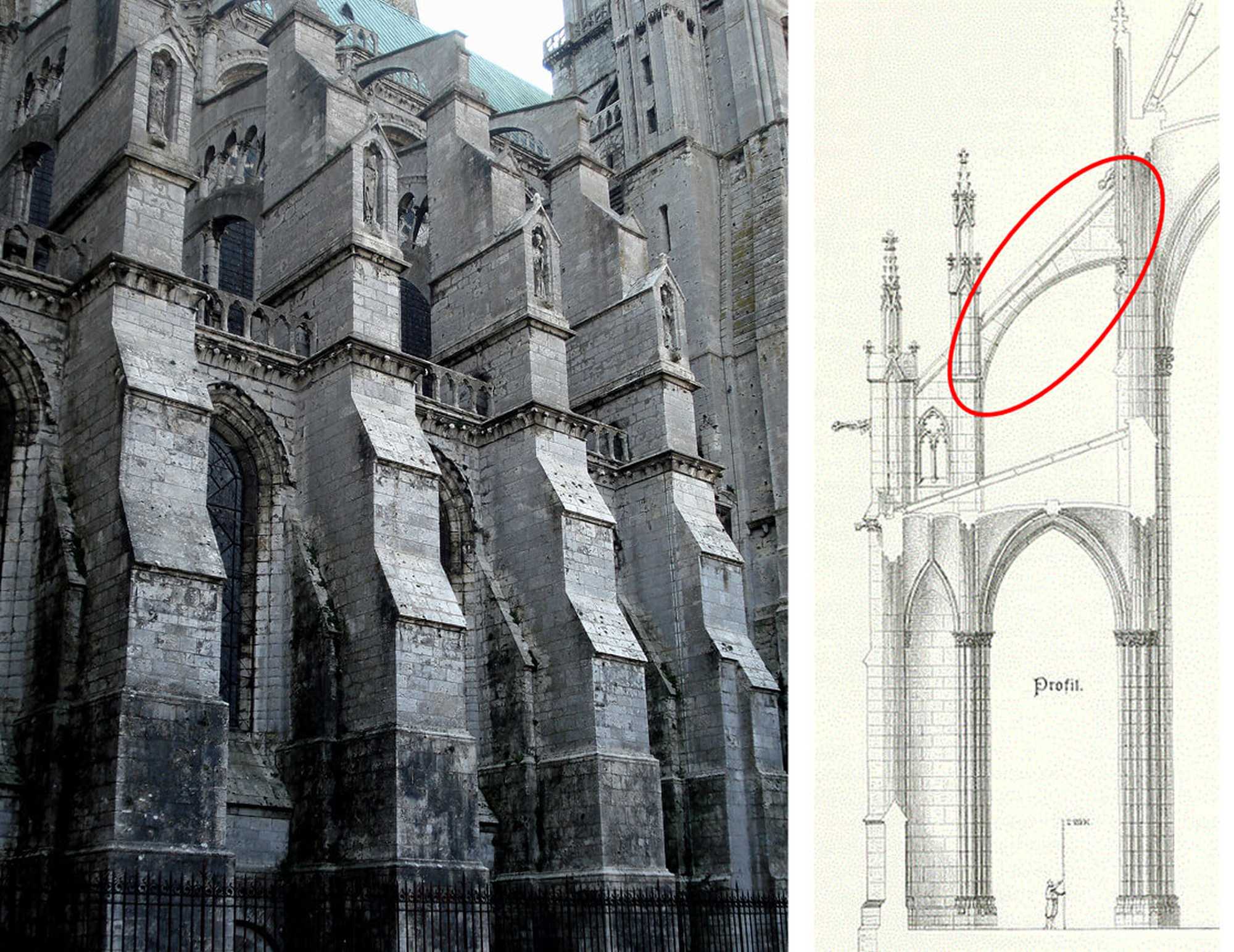

しかしながら側壁の上層部に大きな高窓層(クリアストーリー)を設けるためには、この新しい天井構造だけでは十分ではありませんでした。そこで天井からの負荷を側壁だけではなく、外側の控壁(バットレス)へ流すための飛梁(フライング・バットレス)と呼ばれる新たな構造体が添えられたのです[図9, 10赤枠]。

[図10]飛梁の構造

こうした飛梁が外壁全体に巡らされていることが、ゴシック聖堂の主要な特徴のひとつなのです。

正面入口上のティンパヌムの装飾

1194年の大火災の際に損壊を免れたのが正面入口の周辺[図11]です。

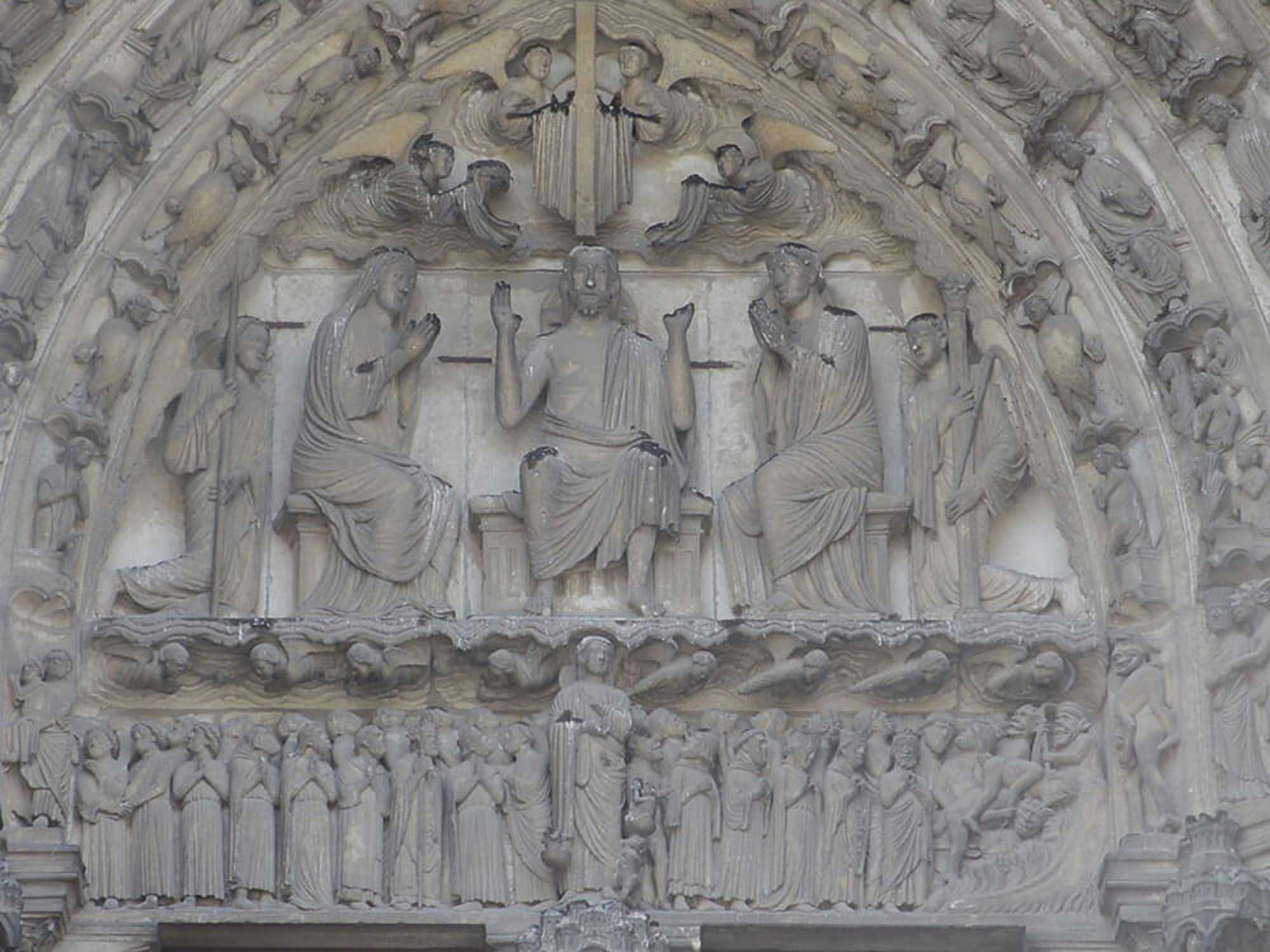

その中央のティンパヌム(半円形壁面)[図12]には、イエスがアーモンド形の後背を伴ってひときわ大きく表されています。周囲には福音書記者の象徴である有翼の動物(人、獅子、牡牛、鷲)が置かれ、その外側には大勢の天使や聖人たちが彼らを取り囲んでいます。

同じ主題はモワサックのサン・ピエール聖堂のティンパヌム(12世紀前半)[図13]でも見ることができます。

これはガッラ・プラチーディア廟堂やサン・ヴィターレ聖堂の天井装飾(第13回コラム参照)、あるいはオシオス・ルカスやダフニの中央聖堂の円蓋装飾(第17回コラム参照)と同じように、天上で神と共に君臨するイエス・キリストを表しているのです。それは聖堂を訪れる巡礼者にとって、自身の善行を天から暖かく見守ってくれている保護者のような存在である一方で、これまで犯してきた罪を見逃さない厳格な監視者のようにも見えたことでしょう。

ノートル・ダム大聖堂とサン・ピエール聖堂の同主題作品を比較してみると、12世紀の前半と後半では様式が変化していることに気づきます。サン・ピエール聖堂では各像が壁面からできるだけ突出しないように配慮されています。例えばイエス像[図14]を見てみると、体全体に膨らみが感じられず、左右の腕も壁面に張り付いているようです。衣の襞は内に包まれた肉体の形態を感じさせることはなく、平面的で単なる装飾のように施されています。ところがノートル・ダム大聖堂のイエス[図15]は、明らかに丸みを帯びた肉体が感じられ、壁面から自立しているように見えるのです。

[図15][図12]の部分(右)

右翼廊入口上のティンパヌムの装飾

ノートル・ダム大聖堂には左右の翼廊入口周辺にも装飾が施されています。ここでは13世紀前半に多数の彫像によって飾られた右翼廊(南翼廊)の方[図16, 17赤枠]を見ていくことにしましょう。

[図17]シャルトル ノートル・ダム大聖堂 プラン(右)

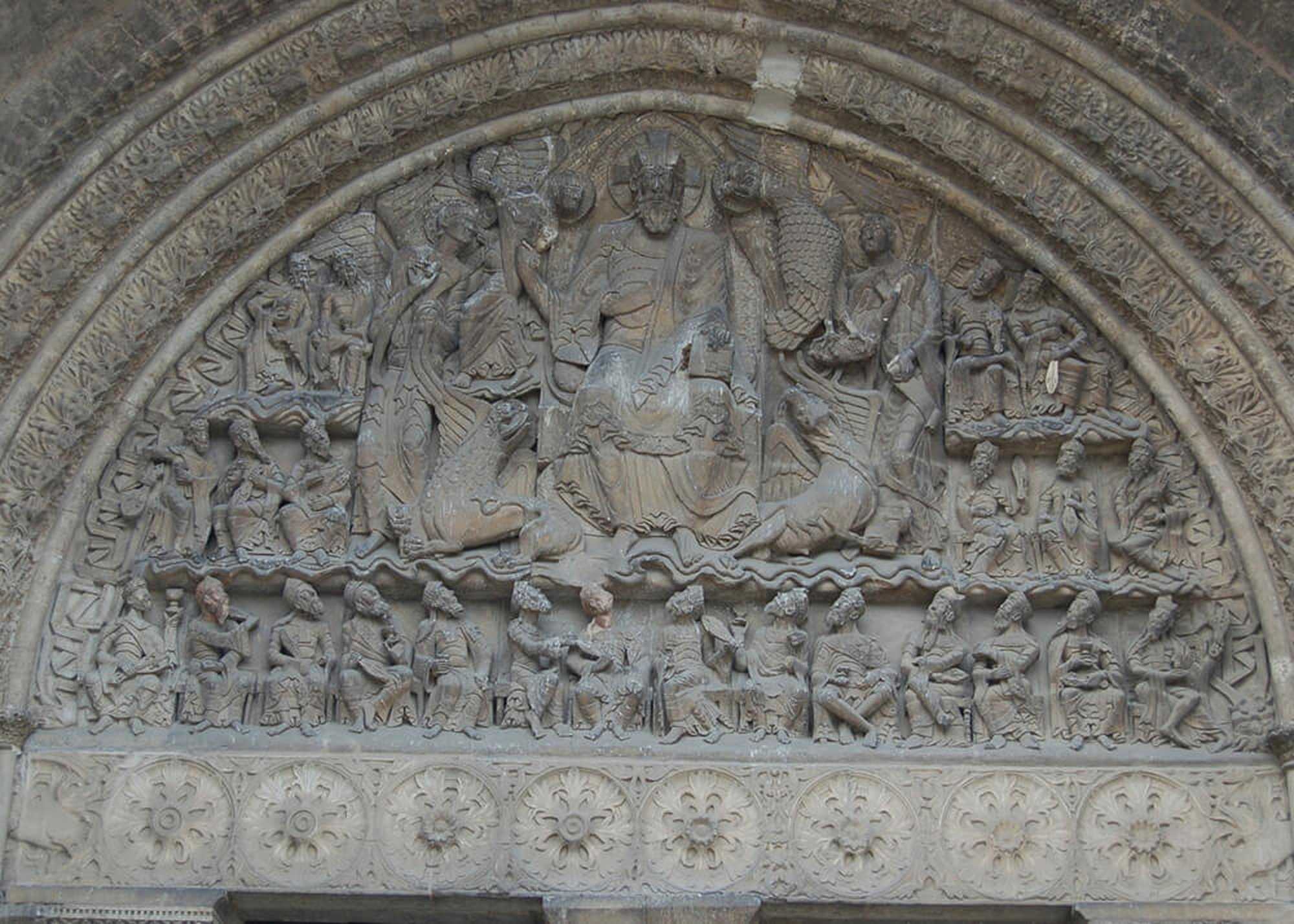

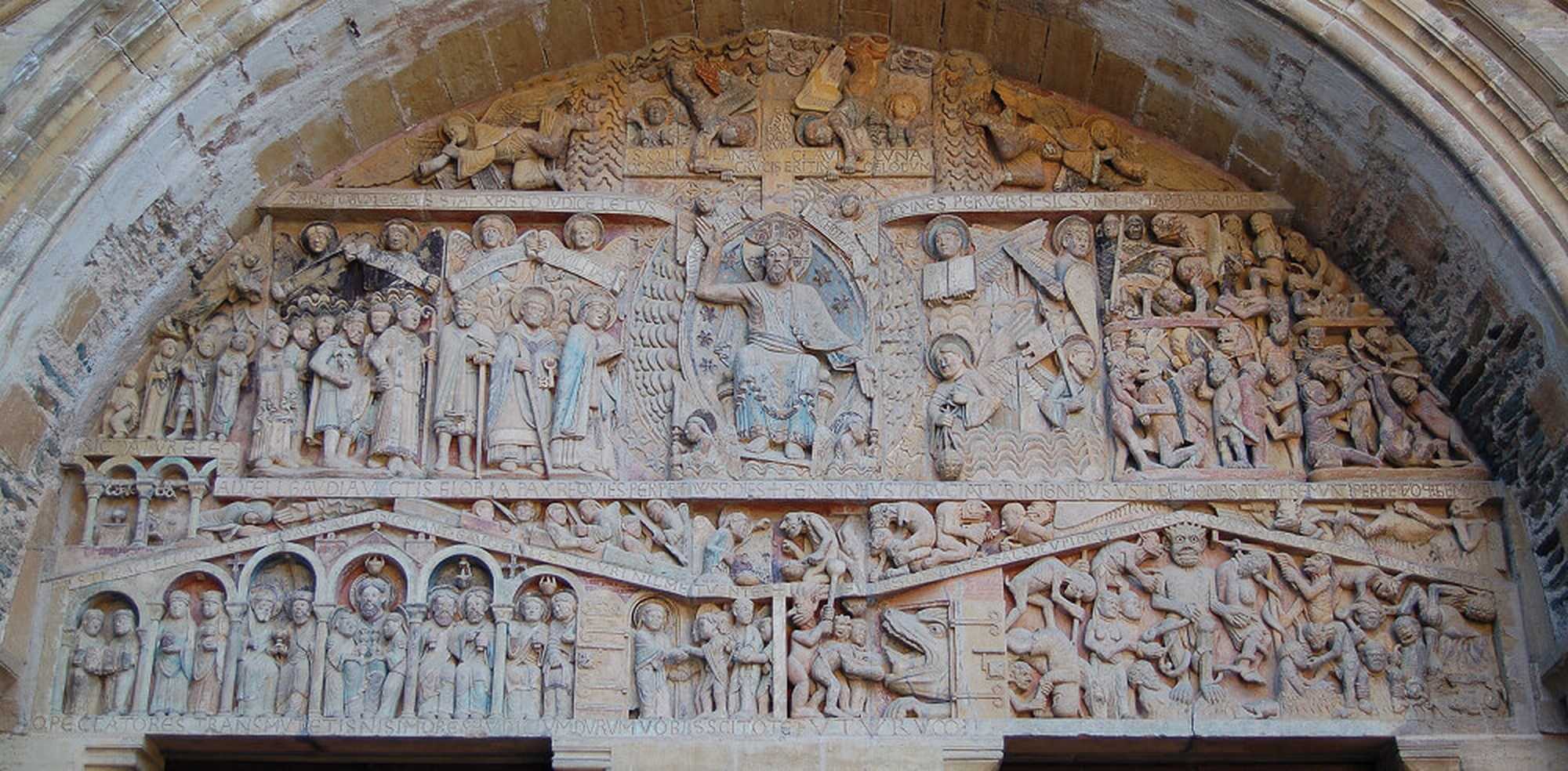

中央の扉口上方のティンパヌムには、巡礼者たちにとって最大の関心事である《最後の審判》[図18]が表されています。

それは100年程前に制作されたコンクのサン・フォワ聖堂における同主題作品[図19]と比べると、かなり簡略化されています。

サン・フォワ聖堂のイエスは左右の手の動きで、祝福された者と呪われた者を明確に分けていますが、ここでは両手を上げ、その傍らにはイエスを礼拝する聖母マリアと弟子のヨハネが置かれています。これは上方に置かれた十字架との関係から来るものでしょう。十字架に架けられたイエスは、マリアにはヨハネを息子とし、ヨハネにはマリアを母とするようにと命じたため、以後、ふたりは共に暮らすことになったのです(『ヨハネによる福音書』19:26-27)。一方、右端の天使はイエスがローマ総督邸でむち打ちの刑の際に縛られた柱とむちを、反対の左端の天使は十字架上のイエスの脇腹を突き刺した槍を持っており、上方の十字架と合わせてイエスの受難が強調される表現になっています。

それに対して下層部左側[図20]では、選ばれた者たちが上方の天使の声に耳を傾けながら左へと歩を進め、その先にはラザロを膝に乗せたアブラハムによって象徴的に表された天国が見られます(『ルカによる福音書』16:19-23)。

一方、右側[図21]では呪われた者たちが地獄の入口へと追いやられています。それはサン・フォア聖堂と同様、大きな口を開けたレヴィアタンで表されています(『ヨブ記』3:8, 40:25-32, 41:1-26)。そしてアブラハムと対峙する位置には、罪人を抱える醜悪なサタンが控えています。

彫像の自立

ファサードと右翼廊の入口上部に設置されたティンパヌムの装飾において、注目すべきは像と壁面の関係性です。右翼廊のイエス[図22]の上半身は壁面からほぼ切り離されており、下半身にしても玉座にしっかりと腰かけ、膝が前方に突き出ていることが確認できます。彫像としての自立性はファサードのイエス像[図15]よりも明確となり、もはや浮彫というよりも丸彫の彫像に近いと言えるでしょう。

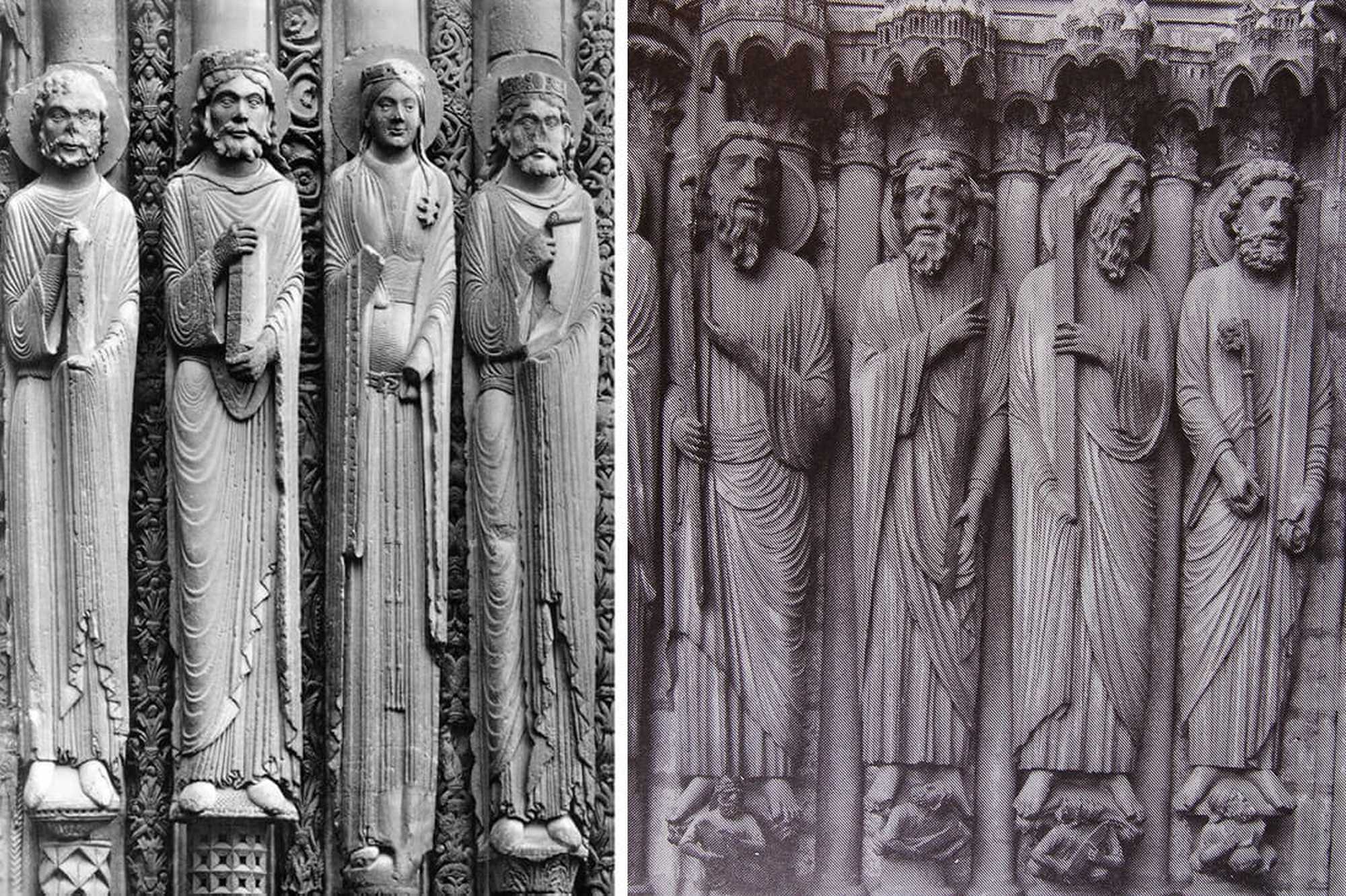

外壁装飾の様式上の違いは、門扉の両側に設置されている諸聖人の像において、よりはっきりと見て取れます。ファサード側[図23]では「人像円柱」と呼ばれるように、彫像と円柱が一体化しているため、身体が細長く引き伸ばされ、その上に小さな頭部がのせられています。衣の襞は何本もの細い線によって構成され、きわめて絵画的な表現になっているのです。

その一方で13世紀前半に施された右翼廊の装飾[図24]では、円柱は天蓋を支えており、彫像は柱と柱の間に置かれています。頭部の大きさや身体のプロポーションもより自然になり、衣の襞は内に包まれた体の形態に沿って施されているのです。

[図24]諸聖人像 13世紀前半 シャルトル ノートル・ダム大聖堂 右翼廊入口(右)

つまりシャルトルのノートル・ダム大聖堂では、1194年の火災前のファサードの装飾と火災後の右翼廊の装飾で大きな様式上の違いが認められ、その変化は建築からの自立、あるいは丸彫彫像の復活への過程と見なすことができるでしょう。

シャルトルから東に250kmほどの都市ランスにあるノートル・ダム大聖堂のファサードには、《受胎告知》(13世紀半ば)[図25左側]を表した彫像が置かれていますが、そこでは大天使ガブリエルとマリアは共に壁面から切り離され、ほぼ丸彫の彫像として足台の上に設置されています。

その右側に配された《エリザベツ訪問》[図25右側]では、彫像はより自然なプロポーションとなり、かなりモニュメンタルな表現になっています。おそらく《受胎告知》よりも少し後の13世紀後半に制作されたのでしょう。

11世紀末から12世紀前半にかけてフランスのロマネスク聖堂で始まった外壁装飾は、「偶像崇拝の禁止」に抵触しないように、あくまで壁面に従属する大規模な浮彫として制作されました。しかしながら聖堂建築がゴシック様式へと移行する12世紀後半から13世紀にかけて、彫像は建築部位から徐々に自立していきます。中世の間、何世紀にも渡って造られなかった丸彫の彫像が、いよいよ本格的に復活を遂げていくことになるのです。