13世紀、フランスにおいて聖堂の建築様式やその外壁装飾が変化を遂げていく中で、中部イタリアの都市フィレンツェでは、市民による民主的な政治が始まり、経済的に大きな発展を遂げていきます。そうしたなか、他の都市にはない新しい美術表現が生まれ、その後、フィレンツェは200年以上に渡ってルネサンス美術の中心地としての役割を果たしていくのです[図1]。今回はその起源を探っていこうと思います。

政治体制の変化と経済の発展

貴族による寡頭政治が行われていたフィレンツェですが、13世紀に入って民主化への移行が進み、1250年には第一次平民政府(プリーモ・ポーポロ)が成立しました。その背景にはブルジョワジーと呼ばれる新興富裕層の台頭があります。彼らは町の周辺地域の牧畜農家から羊毛を買い取り、それを毛布やセータへと製品化していったのですが、その質がとても高かったので多くの売り上げを得たのです。

こうして毛織物業者たちは事業を次々と拡大していくのですが、その際に銀行から融資を得たため、金融業も並行して発展していきます。そして1252年にはフローリン金貨[図2]が発行されました。

この硬貨は約3.5gの純金製で価値がきわめて安定していたため、国際通貨としての信頼を得るのです。こうしてフィレンツェは、以降、長期に渡ってヨーロッパの経済を牽引していきます。

仕事がたくさんあり、金を稼ぐことができる都市には自然と人も集まります。13世紀初頭、3万人ほどだったフィレンツェの人口は、同世紀末には約9万人に達し、ヨーロッパの中でもパリやヴェネツィアに匹敵するほどの大都市となりました。

13世紀前半の聖母子像

豊かになったフィレンツェにおいて、盛んに制作されたのが祭壇画でした。壁画やモザイクよりもはるかに手軽に注文ができる祭壇画は、この都市で新興富裕層が誕生したまさに13世紀に、彼らの寄進によって次々と制作されていきました。その際、最もよく描かれたのが「玉座の聖母子」です。この主題は6世紀以降、ポレッチのエウフラシウス聖堂[図3]で見られるように、主に祭壇背後の後陣部(アプス)に表されていましたが、フィレンツェやシエナにおける聖母崇拝の流行とともに、祭壇画として描かれるようになっていくのです。

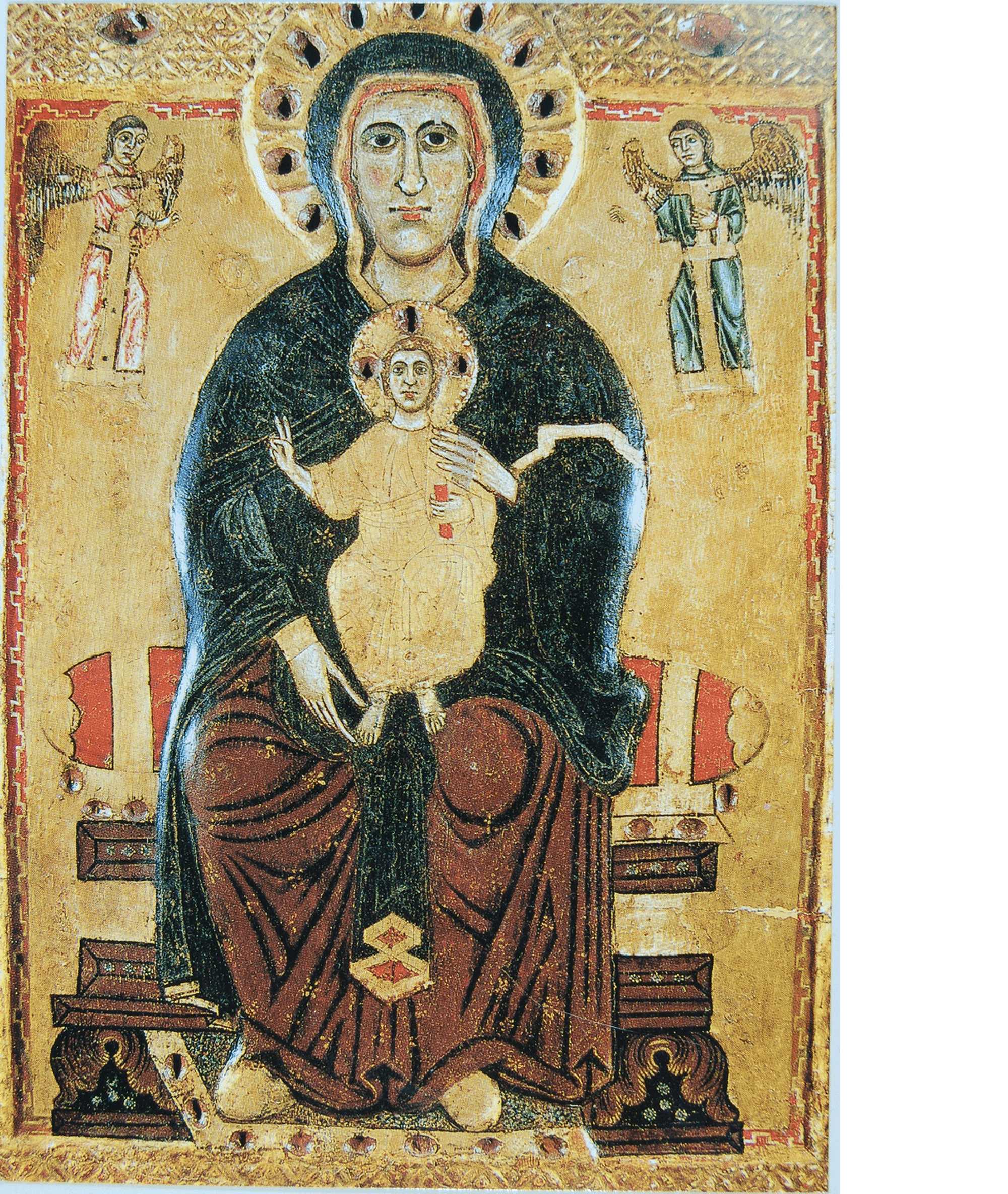

フィレンツェの画家が手掛けたと思われる聖母子像で最も古い現存作例は、フィレンツェ郊外グレーヴェのサンタ・マリア・デル・カザーレ祈祷所に飾られていた板絵[図4]でしょう。それは現在、フィレンツェ絵画史を概観するのに最適とされるウフィツィ美術館の第1室に飾られています。正面観と左右対称性が強い聖母マリア像は目を大きく見開き、見る者を威圧するような迫力があります。衣の襞はインパクトのある線によって構成されており、四肢の膨らみは多少感じられるものの、体全体で見ると平面的です。玉座とクッション、足台はいずれも装飾的で奥行きはまったく感じられません。

[図5][図3]の細部(右)

その図像と様式は、700年程も前に制作されたポレッチのモザイク[図5]とほとんど変わっていません。イエスやマリアの神性を強調するために、あえて人間らしい動きや感情、さらには彫像性を排除した聖母子像は、6世紀半ばに基本的な型(プロトタイプ)が定められ、それが何世紀にも渡ってコピーされていったことは以前、このコラムでもお伝えしました(第2, 16, 17回コラム参照)。グレーヴェの板絵を見ると、その型は13世紀前半のフィレンツェでも、ほぼそのまま維持されていることがわかります。

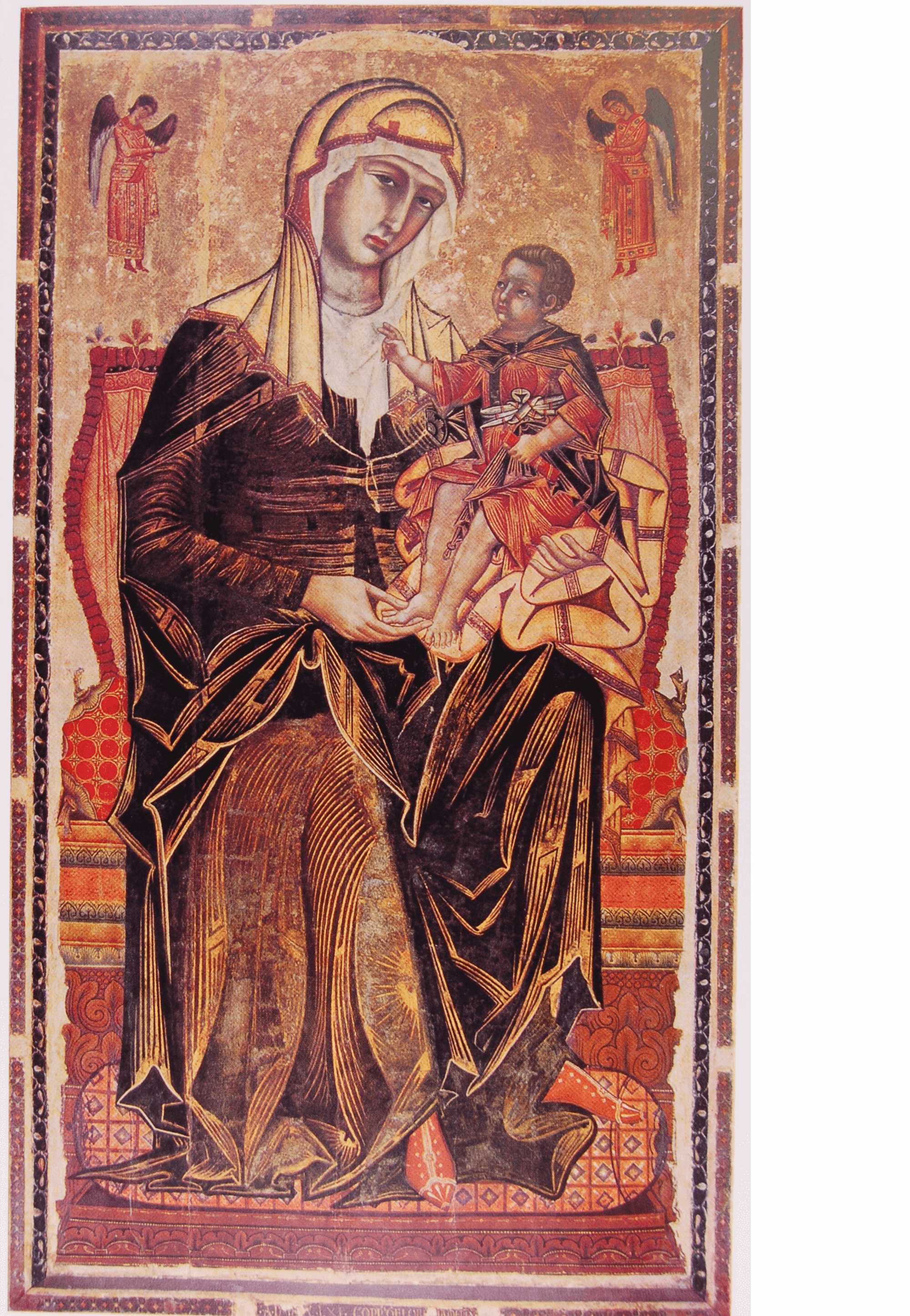

フィレンツェから50キロほど南にあるシエナにも、同時期に制作された板絵が残っています。通称、「大きな目の聖母」と呼ばれている聖母子像(1215年頃)[図6]は、現在、シエナの大聖堂付属美術館に所蔵されていますが、かつては大聖堂の主祭壇に設置されていました。そして1260年のフィレンツェとの戦争(モンタペルティの戦い)の際には出陣の前にこの板絵に勝利を祈願し、その願いがかなったことから、シエナでは聖母崇拝がいっきに高まったと言われています。

この聖母子像も、ウフィツィ美術館の板絵同様、いまだに中世の型に基づき、正面観が強くほぼ左右対称のポーズをとっており、作家名に関する記録は一切、残っていません。そのことから、シエナにおいても画家個人のアイデアや工夫が尊重されていなかったことがわかります。

ところがフィレンツェで第一次平民政府が成立した時期に描かれた祭壇画(1250年頃)[図7]では、わずかながら様式が変化してきています。体の中心を通る正中線に対し、目や肩、肘、膝、足の位置を線で結ぶと、グレーヴェやシエナの板絵とは異なり、いずれも少し斜めになります[図8]。特に膝や足の位置は、明らかに左右非対称になっており、画家が人物像の下半身に大きな動きを与えようとしていることが読み取れるのです。

[図8][図7]の聖母像のポーズを示す線(右)

個人の創造性への理解

ルネサンス美術が中世美術と明確に異なる点のひとつは、制作者の名前が作品中や文書記録に残されていることです。それは教会や依頼主側が制作者個人の主張や表現をある程度、認めるようになったということを意味します。現在では当たり前のこうした美術作品を取り巻く環境も、中世の間は700年以上にも渡ってなされていませんでした。

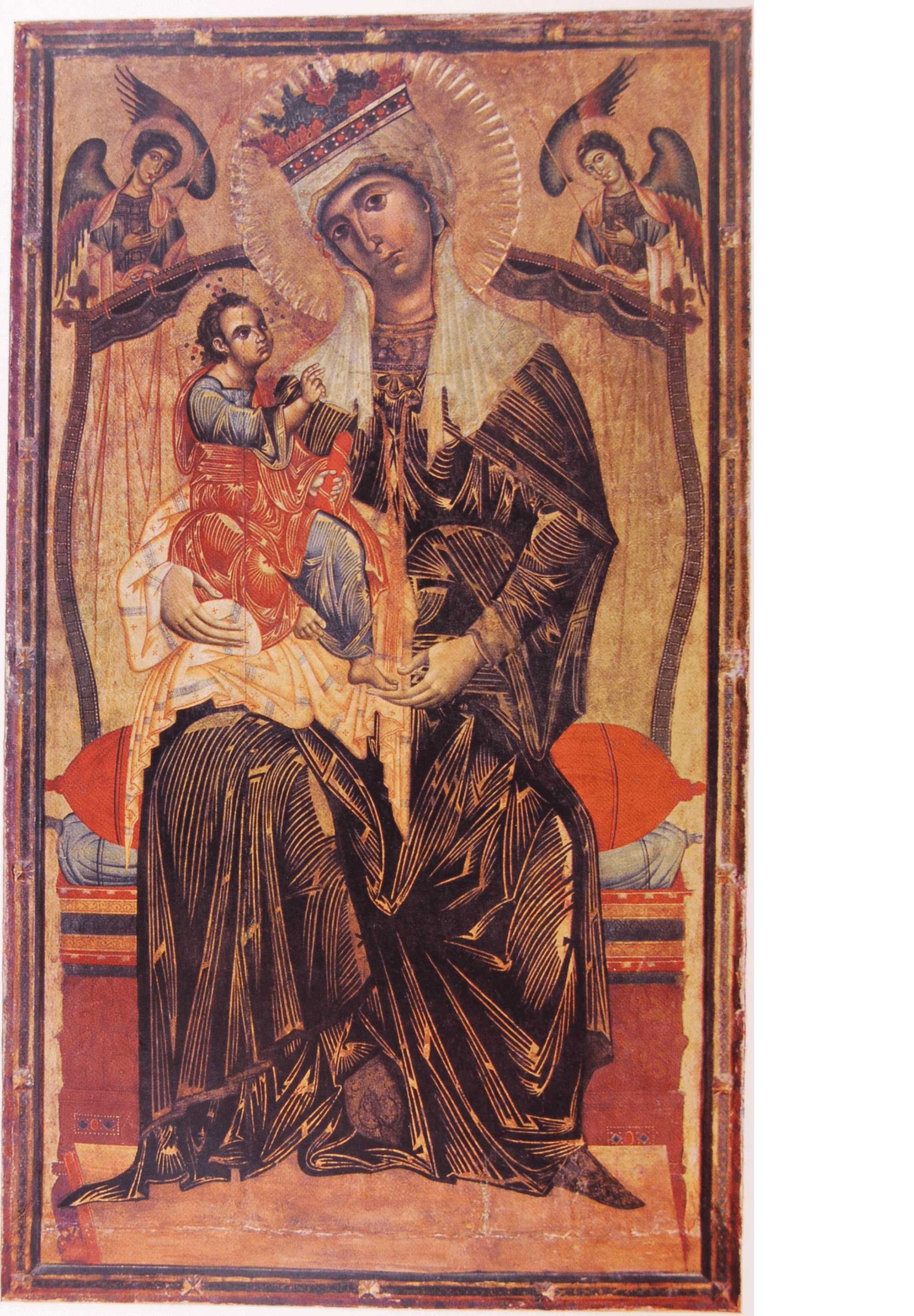

フィレンツェで記録されている最古の画家名は、サン・ジョヴァンニ洗礼堂後陣部のモザイクに記されたフランチェスコ会士ヤコポですが、その銘文そのものが後の時代に付け加えられたものと思われ、信頼には値しません。作品様式から考えるとこのモザイクは、おそらく1270年頃に制作されたものでしょう。そうであるならば、1260年の「モンタペルティの戦い」でシエナ軍の捕虜となり、翌61年に同都市のサンタ・マリア・デイ・セルヴィ聖堂祭壇画[図9]に署名を残したコッポ・ディ・マルコヴァルドが記録に残る最も古い画家ということになるでしょう。

ただ残念なことに、このシエナの祭壇画は14世紀に聖母子の頭部をはじめ、かなりの部分が加筆されてしまっており、様式の判断をするのが困難なので、ここでは同画家に帰属されているオルヴィエートに残る聖母子像[図10]を見ていくことにしましょう。

グレーヴェの板絵[図4]と大きく異なっているのは、聖母子のポーズと位置関係です。彼女は体をやや斜めに傾けながら右腕で幼子をしっかりと抱きかかえ、左手はイエスの足にやさしく添えられています。このためそれ以前の聖母子像にはない体の動きや、母と息子の親密な関係が感じ取れるのです。また衣に施された細い金線は内に包まれた肉体の形態に応じる動きを示し、頭部や首、および手足には陰影が施されているため、このふたりの像にはある程度の彫像性が備わっています。一方、玉座には背もたれが設けられ、それによって天使の下半身が隠されているので、その手前と背後という明確な奥行きをもつ絵画空間が成立していることに気づきます。

コッポ・ディ・マルコヴァルド以降、フィレンツェでは明らかにそれまでとは異なる図像と様式の聖母子像が描かれるようになりました。それらは彫像性を備えた人間らしい像と現実的な奥行きをもつ空間を特徴としており、その後のルネサンス絵画の方向性を明確に示していると言えるでしょう。

451年のカルケドン公会議でイエスは人間であると同時に神でもあるということがキリスト教会の正式な考えとなり、その神性を強調するために6世紀以降、イエスや聖人たちの姿はあえて人間らしからぬ正面性が強く平面的な像で表されることになりました。その周囲の空間も金で閉ざされた非現実的なものとして意図的に表現されてきたのです。つまり古代ギリシア・ローマで確立されたイリュージョニスティックな描写が排除され、抽象化された表現が700年以上継承されてきたわけです。

ところが13世紀の半ば過ぎ、フィレンツェにおいて、イエスや聖人たちを人間らしく捉え直す動きが出て来ました。それは世紀末に向けてさらに加速し、1290年代にジョットが登場することで決定的になりました。次回はこのルネサンス絵画の祖、ジョットの祭壇画を中心に見ていこうと思います。