ローマ帝国でキリスト教信仰が公認された313年のミラノ勅令以後、美術はこの新しい教えを多くの人に広めていくためのメディアとなり、聖堂内部はキリスト教の基本的な概念や聖書に記されたエピソードを表すモザイクや壁画で飾られるようになりました。これらの聖堂装飾は基本的に平面芸術であり、本コラムでも第10回以降、取り上げてきた主要作品はモザイクでした。

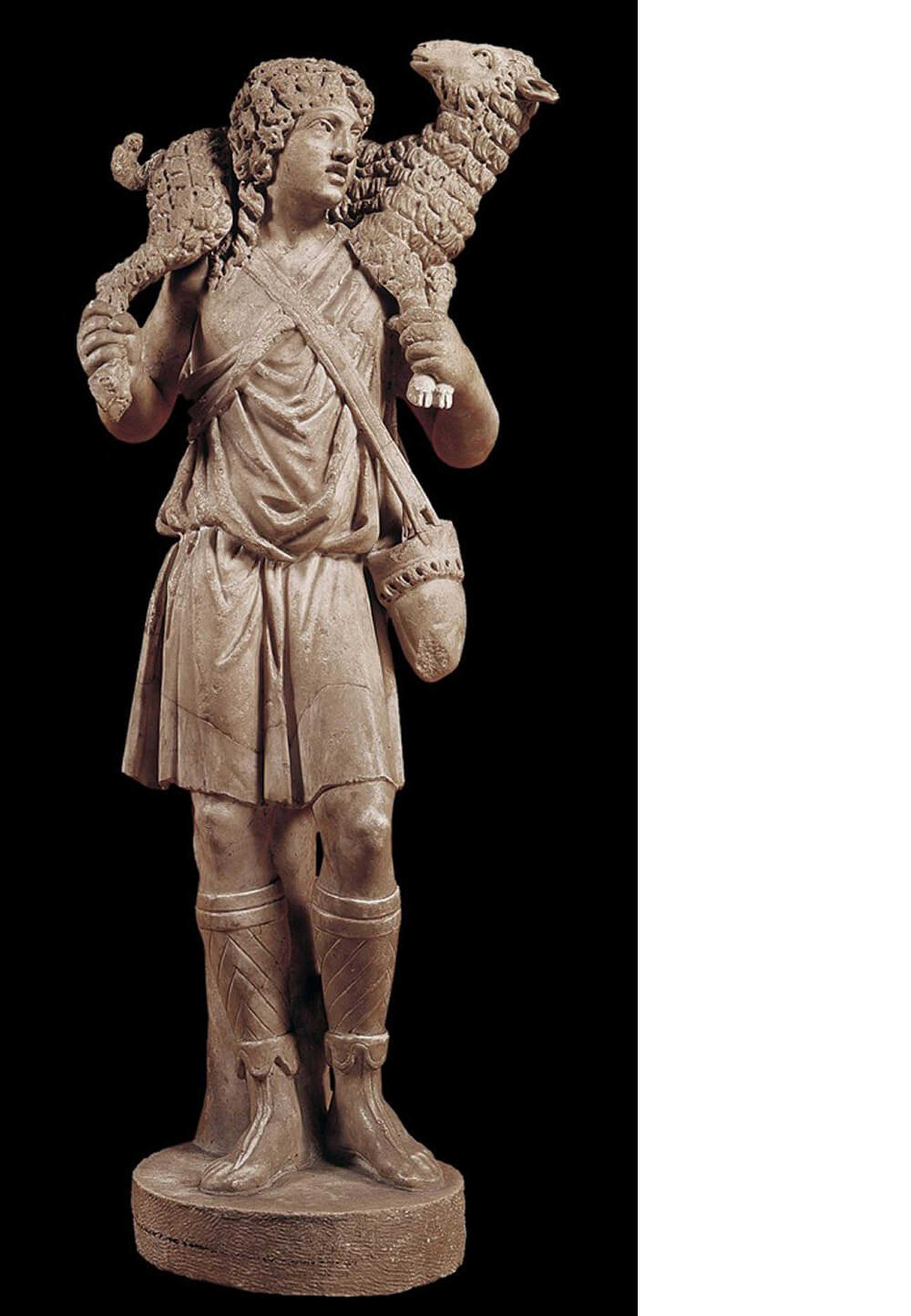

古代の神々を崇拝していたギリシアやローマの人々は、神殿に設置するための神像を数多く作り続けていたのですが、キリスト教を信仰するようになると、丸彫の彫像を制作することはほとんどなくなります。その点において、4世紀初頭に制作された《善き羊飼い》[図1]は、きわめて貴重な彫刻作品です。

両肩に羊を背負って群れへと戻す羊飼いは、悔い改めが必要な罪人を悔悛させて救い出すイエスを表しているのですが(『ルカによる福音書』15-1-7)、以後、何世紀にも渡って、イエスを彫像として表すことがなくなるのはなぜなのでしょうか。

キリスト教の原則

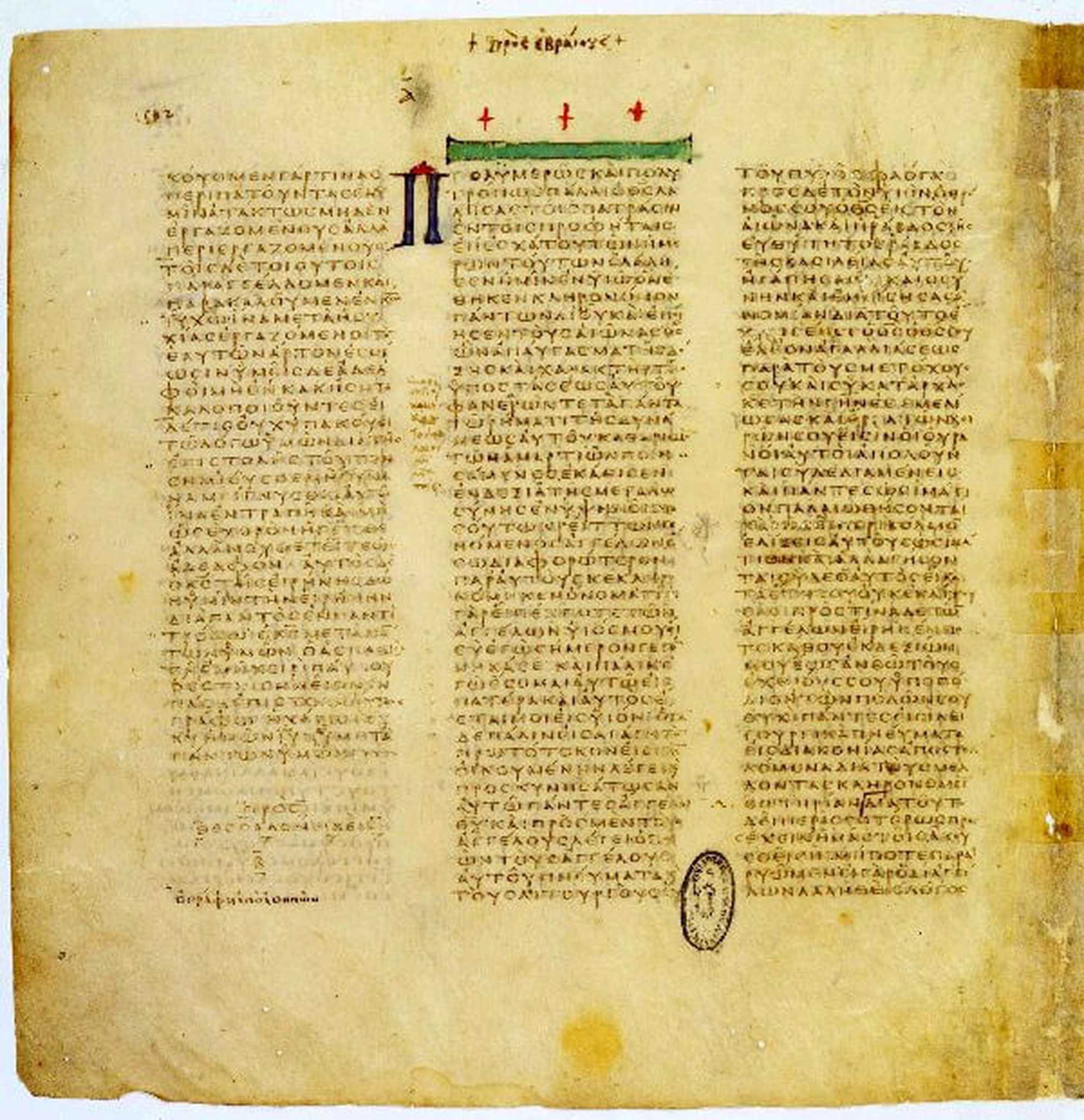

ご存知のように、キリスト教はユダヤ教を母体にして生まれた教えで、ユダヤ教の聖書、全39書をそっくりそのまま神との古い契約の書、すなわち旧約聖書として残しています[図2]。

それはガリラヤの山でイエスが弟子たちに以下のように述べているからです。

「わたしが来たのは(ユダヤ教の)律法や預言者を廃止するためだ、と思ってはならない。廃止するためではなく、完成するためである。はっきり言っておく。すべてのことが実現し、天地が消えうせるまで、律法の文字から一点一画も消え去ることはない。」(『マタイによる福音書』 5:17-18)。

ユダヤ教は律法を基本としており、それは細かいものまで含めると数多くありますが、最も重要な法のひとつとして「偶像崇拝の禁止」という項目があります。神はシナイ山上でモーセに命じました。「あなたはいかなる像も造ってはならない。上は天にあり、下は地にあり、また地の下の水の中にある、いかなるものの形も造ってはならない。あなたはそれらに向かってひれ伏したり、それらに仕えたりしてはならない。」(『出エジプト記』 20:4-5)。さらに神はモーセに伝えました。「あなたたちはわたしについて、何も造ってはならない。銀の神々も金の神々も造ってはならない」(『出エジプト記』 20:23)。

神は人間をはるかに超越する存在であるため、それを目に見える形にしたり、聖なる空間に置いて拝むことを禁じているのです。そのため、ユダヤの律法をそのまま聖書として残したキリスト教徒も、当然、神の像を造り、それを拝むことは許されていませんでした。

ところで、イエスは人間なのでしょうか、それとも神なのでしょうか。この問題は初期キリスト教時代において、繰り返し議論されてきました。その結果、451年のカルケドン公会議でイエスの両性、つまりイエスは神でもあり同時に人でもあるということが教会の基本方針として公表されたのです。そうなると、イエスの像を表し、それを聖堂で拝んではいけないことになります。ですがこのコラムでも見てきた通り、451年以降もイエスの像は可視化され続けていきます。このことをどう捉えればよいのでしょうか。

15世紀に活版印刷が発明される以前、書物はすべて手書きであったため、きわめて貴重なものでした[図3]。そのため大半の人は聖書を手に取ることができなかったのです。

また聖書は405年頃にヒエロニムスによってヘブライ語やアラム語、ギリシア語からラテン語に翻訳されましたが、この言語を正確に理解することができた人も一部の知識層に限られていました。こうした状況にあって、イエスの像を教会内に表すことができなくなると、キリスト教を広めていく上で大きな障害となります。そこで浮彫を含む平面芸術ならば、イエスを視覚化することが認められたのです。その際、丸彫の彫像は古代の神像を強く想起させることもあり、以来、長期に渡って聖堂に設置されることは基本的になくなりました。

第2ニカイア公会議以降の動向

5世紀以降、モザイクや壁画といった聖堂装飾が布教においてきわめて重要な役割を果たしてきたことは言うまでもありません。しかしながら平面芸術であっても、神であるイエスを視覚化していることは変わりません。このことを問題視した東ローマ帝国皇帝レオン3世(在位:717-741年)は726年に聖像崇拝を禁止する勅令(聖像禁止令)を出しました。その結果、東ローマ帝国内では、新たに聖堂装飾が施されなくなるばかりか、既存の装飾も徹底的に破壊されてしまったのです。こうした聖像破壊運動(イコノクラスム)をやめさせるために、787年に開催されたのが第2ニカイア公会議です(第16回コラム参照)。

この公会議では、聖像以外に聖遺物(聖人の遺体や持物など)に関する事項も定められました。それは、あらゆる聖堂は主祭壇の下に何かしらの聖遺物を安置しなければいけないというものです。この決定をきっかけに、ヨーロッパの各地では聖遺物が新たに発見されることもあれば、盗み出されるという出来事が頻発します。

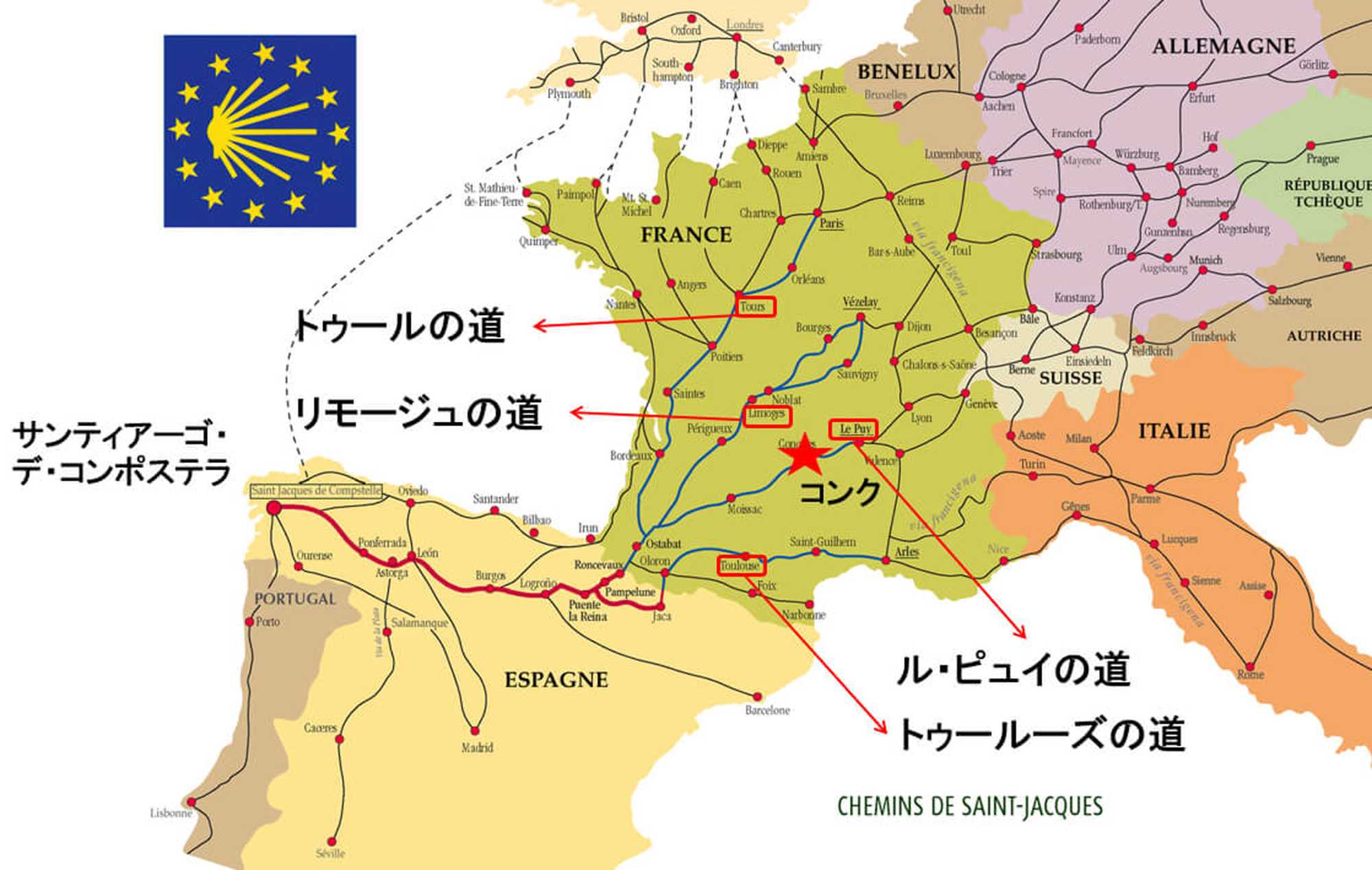

前回まで見ていたヴェネツィアのサン・マルコ聖堂も、828年にエジプトのアレクサンドリアで福音書記者マルコの遺体が発見されたことが、創建のきっかけになっています(第20回コラム参照)。またスペインのサンティアーゴ・デ・コンポステーラでイエスの弟子ヤコブの遺体が地元の羊飼いによって奇跡的に発見されたのも9世紀です。その後、この町はエルサレムやローマとともに西方教会の3大聖地となり、フランスではそこに向かう巡礼路が整備されていきました[図4]。

その主要な巡礼路のひとつ、「ル・ピュイの道」に組み込まれたのが、ロマネスク様式の聖堂で知られているコンクです。

コンクのサン・フォア聖堂の建立

聖女フィデス(仏語:フォア)は、キリスト教信仰がいまだローマ帝国内で禁じられていた4世紀初頭、コンクの西に位置するアジャンで殉教しました。その遺体の一部が550年程後の866年にひとりの修道士によってアジャンから盗み出され、コンクの修道院聖堂(8世紀)に安置されたのです。それ以来、町では様々な奇跡が生じたため、10~11世紀にかけて多くの巡礼者がこの聖堂を訪れるようになりました。

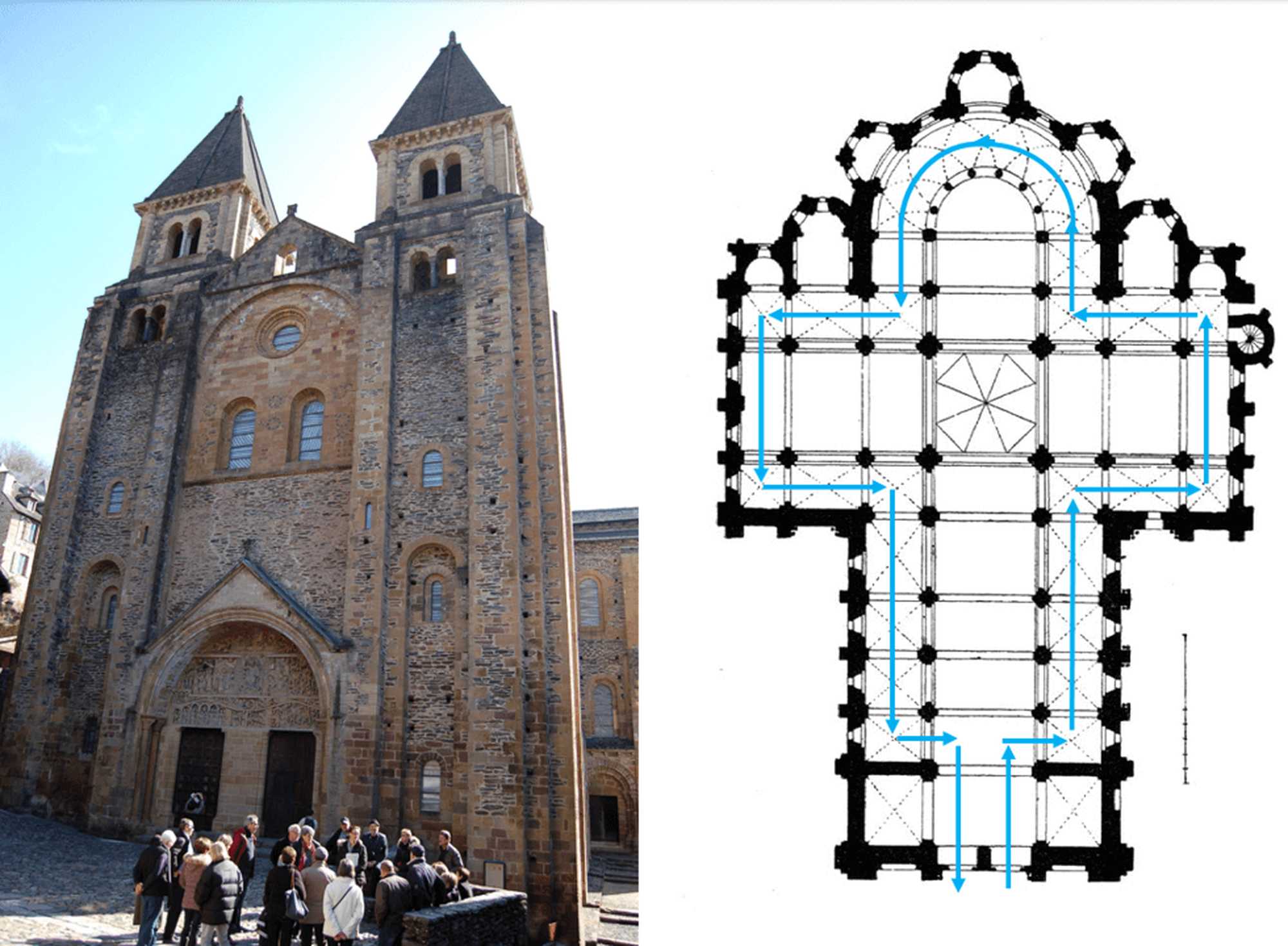

彼らは自身の罪を贖う目的で寄進を行いましたが、こうした資金をもとに11世紀半ば、修道院聖堂を取り壊して聖女フィデスに捧げる新聖堂の建造が始まったのです。12世紀前半に完成した荘重な聖堂[図5, 6]は、中央身廊の両サイドに側廊が設けられた3廊式で、巡礼者は側廊を通って聖遺物が置かれているプレスビテリウム(内陣)やアプス(後陣)にたどり着けるため、地元の人々のために毎日執り行われる典礼の邪魔にならないように設計されています。

[図6]コンク サン・フォア聖堂 平面図(矢印は巡礼者のルート)(右)

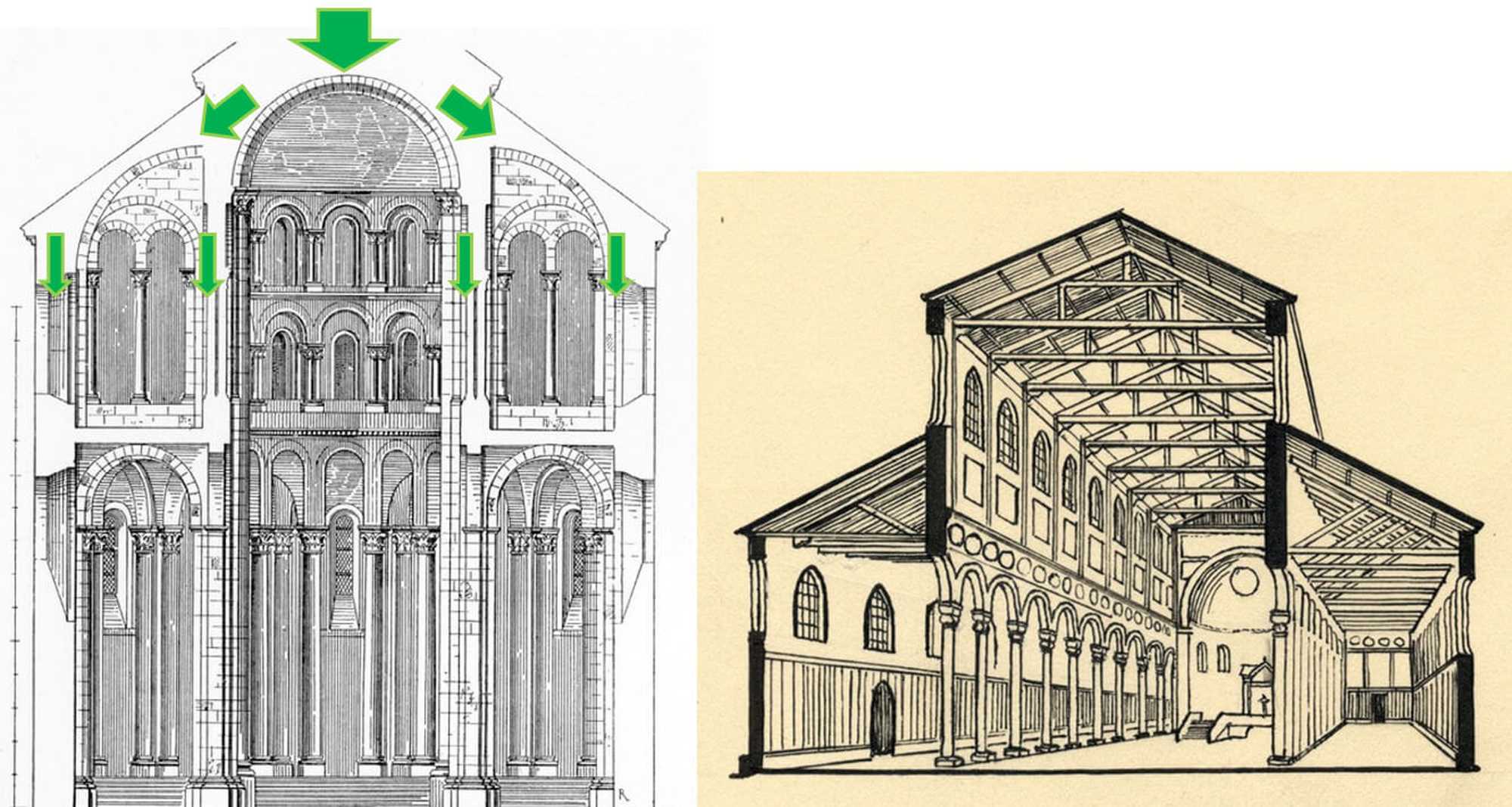

中央身廊上にそびえる天井は床から22メートルの高さがあり、半円アーチを連続させたトンネル・ヴォールト(桶形穹窿)で、すべて石造になっています。これは初期キリスト教時代の聖堂のように、天井に木の梁を架ける構造とは全く異なります[図7, 8]。

[図8]ラヴェンナ サンタポリナーレ・イン・クラッセ聖堂 内観 549年献堂(右)

このことにより、屋根が風雨で吹き飛ばされることも、落雷によって火災が生じることもなくなったのです。しかしながら天井からの重みは以前とは比べものにならないほど増加したため、側廊上に二階席を設けて、天井からの重みを分散させなければならなくなりました[図9, 10]。

[図10]ラヴェンナ サンタポリナーレ・イン・クラッセ聖堂 断面図(右)

そのため身廊には自然光が二階席を介してのみ入って来るので、堂内は初期キリスト教時代の聖堂に比べて概して暗くなってしまったのです。こうした特徴は、11~12世紀にかけてフランスの巡礼路沿いの町で次々と建てられていったロマネスク聖堂の多くに共通して見られるものです。

大規模な外壁装飾

聖地巡礼を行う旅人にとっての最大の関心事は、言うまでもなく「最後の審判」でした。彼らが時間と労力を使って聖地を訪れるのは、再臨したイエス・キリストによって選ばれ、天国に入りたいと願っていたからです。そのために三大聖地やそこに到るまでの重要な聖遺物を所蔵している聖堂を訪れ、そこで罪の告白や寄進を行いました。

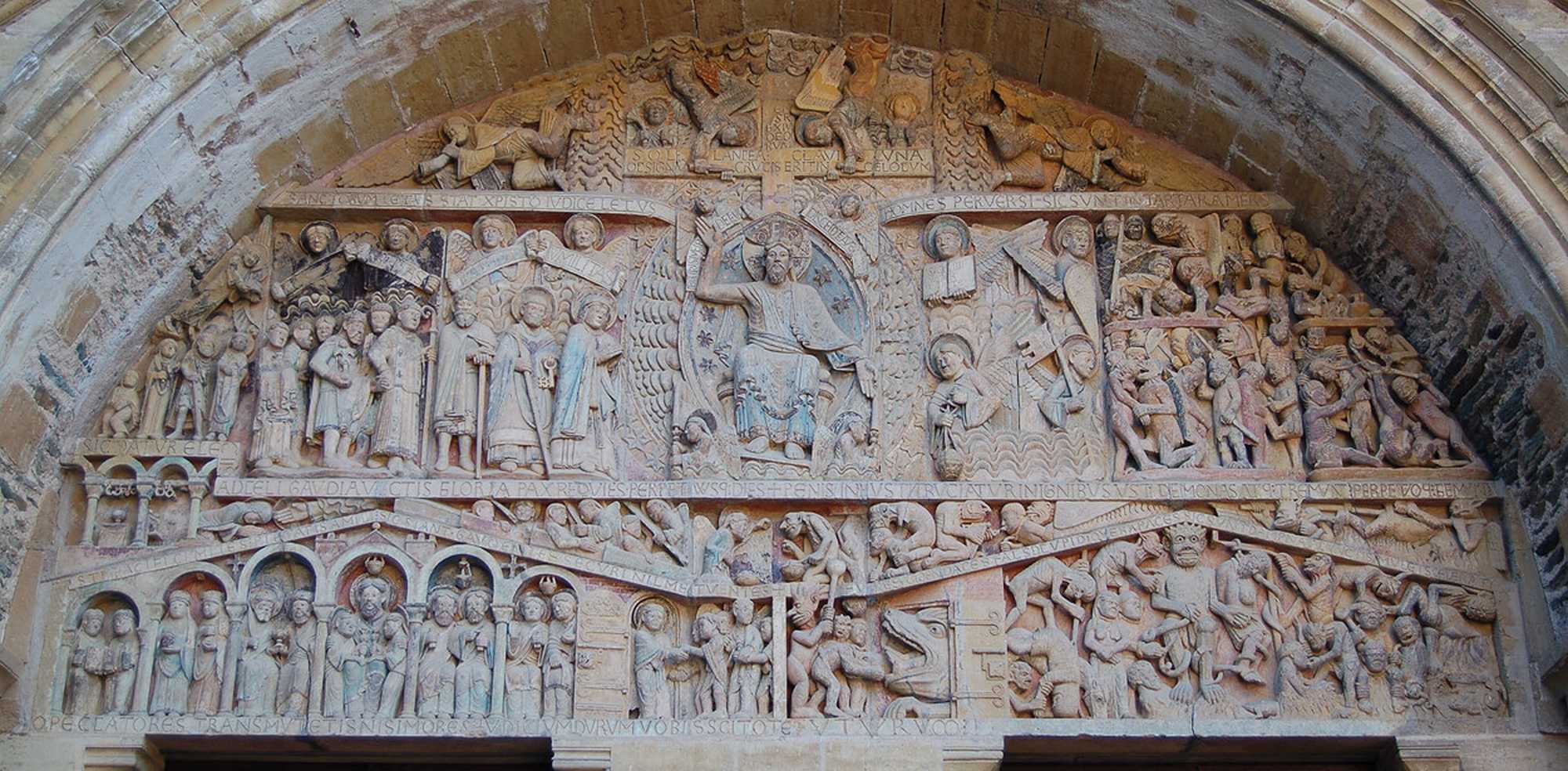

コンクのサン・フォア聖堂の正面入口の上に広がるティンパヌムと呼ばれる半円形の大壁面には、まさに《最後の審判》が表されています[図11]。

この主題は『マタイによる福音書』(25:31-46)の記述を基にしています。現世界が終わる時、イエスが天から再臨し、すべての民を羊と山羊を分けるように識別し、善者を天国へ連れていき、悪者を地獄に落とすのです。この「羊と山羊を分けるイエス・キリスト」はすでに5世紀末、ラヴェンナのサンタポリナーレ・ヌオーヴォ聖堂で表されていますが、それはキリストの伝道や受難を表したモザイクと同様、側壁の最上層部に小さく表されています(第11回コラム参照)。

「最後の審判」が大画面で表されるようになるのは11世紀後半からです。それは聖堂内に入った者ならば誰もが目にする出口の上の大きな壁面、すなわちファサードの裏壁面にしばしば表されています。一方、サン・フォア聖堂の《最後の審判》はファサードの入口の上に設置されているため、堂内に入る時だけでなく、聖堂が閉まっている時でも見ることができるのです。

この壁面装飾には、再臨した審判者イエス・キリストを中心に124体もの像が置かれています。イエスの足元に表された墓から蘇らされた人々のうち、選ばれた善なる者はイエスの右手側(向かって左側)の中層に置かれており、聖母マリアや聖ペテロ、洗礼者ヨハネを先頭に行列をなしています。一方、イエスの左手側には罪人たちが悪魔に様々な罰を受けています。下層に目を向けると、イエスの右足の下には天国の入口が置かれ、そこから善者が天使に導かれて中に入っていく様子が表されています[図12]。

半円アーチが連続する館のように表された天国の中心には、アブラハムが善なる者の魂を抱きかかえています(『ルカによる福音書』16:19-23)。また反対側の地獄の入口では怪物レヴィアタン(リヴァイアサン(『ヨブ記』3:8, 40:25-32, 41:1-26)が大きな口を開いて罪人を飲み込み、地獄の中央にはサタンが座し、その隣ではイエスを裏切ったユダが首を吊っています[図13]。

ここまで見てきた時に、皆さんの中には疑問を抱く方もいらっしゃるかもしれません。大きく表されている審判者イエスの像は「偶像」にはあたらないのか、神であるイエスをこのように彫像として表していいのかという疑問です。

再度、《最後の審判》に目を向けると、イエスの衣や後背に青色が薄く残っていることが確認できます。他にも彩色の痕跡が識別できることから、もともとは壁画のように見せていたことがわかります。つまりこの装飾は「彫刻」ではなく、あくまで少しばかり画面から浮かび上がった壁画、言い換えるならば彩色が施された大型の「浮彫」として制作されたのです。実際に真下からこの装飾を見上げると、奥行き30cmほどの壁面に全ての像がおさまっていることがわかります[図14]。だからこそ、ここに表されているイエスを始めとした聖人像は「偶像」にはあたらないということになったのでしょう。

しかしながら、こうした聖堂外壁装飾は丸彫の彫像を復活させる大きなきっかけとなりました。その過程を次回、追いかけていきたいと思います。