「何を学ぶか」から「何ができるようになるか」へ

――アメリカ社会では教育機会の格差を学習到達度の格差とすりかえる「落ちこぼれ防止法」がきっかけとなって、学力標準テストの点数を指標とする「市場型」学校選択制が広まっていったということでしたが、こうした動きは日本でも見られますか。

まさに同じことが起きていると思います。ひとつのポイントになるのが2003年に起きた「PISAショック」です。PISA(Programme for International Student Assessment)というのはOECD(経済開発協力機構)が実施する、世界各国の15歳児を対象とした学力到達度調査のことですが、2003年の調査で日本は特に読解力の順位が大きく低下しました。その要因としてゆとり教育が槍玉に挙げられ、「脱ゆとり」が叫ばれるようになります。その流れを受けて2007年、第一次安倍内閣の下で全国学力調査が43年ぶりに復活します。

ここで大事なのは、この全国学力調査がその名の通り「調査」であるなら、抽出式の調査でいいはずなんです。にもかかわらず、あえて莫大な予算を投じて全員参加方式で行われた。その理由がわかったのは第二次安倍政権になってからでした。それまでも都道府県別の成績は開示されていたのですが、教育委員会の許可さえあれば学校別の成績開示も可能になったんです。

そうなると保護者としては、自分の子が入ろうとしている学校がどのくらいの成績なのか知りたくなるし、できるだけ「上位」の学校に入れたくなりますよね。この時点でもう、市場原理が回り始めているんです。そうして都市部を中心に、各公立学校が自らの生存をかけて生徒を奪い合う「市場型」学校選択制が広がっていったのです。

――アメリカと同じように、義務教育でも学校間に「アタリ」と「ハズレ」が生じていったわけですね。

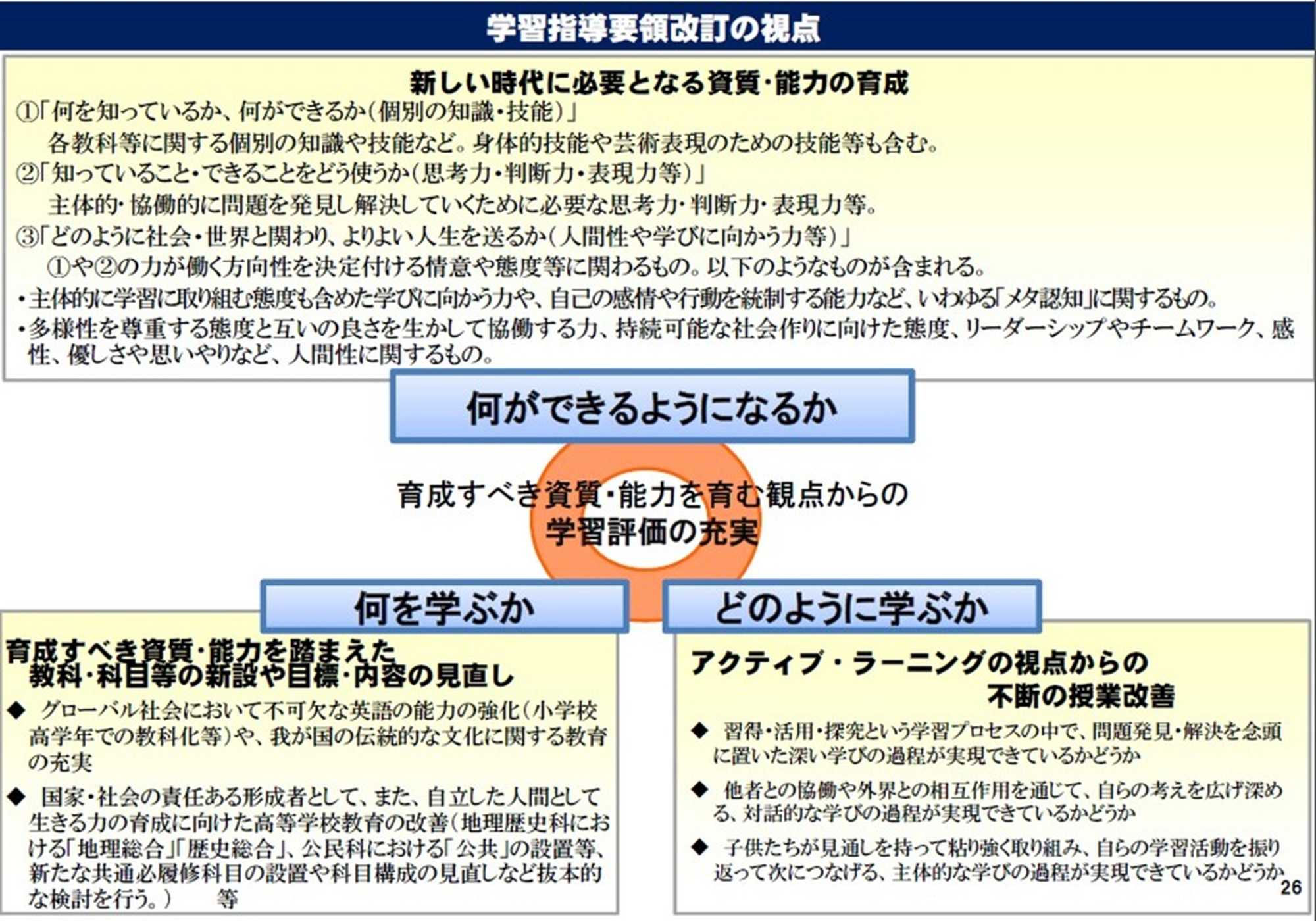

もうひとつの重要な出来事が2017年に起きた学習指導要領の改訂です。学習指導要領というのは政府が小・中・高のおおまかな教育内容を定めた基準のことで、それまではカリキュラムの基準、つまり何をどのように学ぶかを定めたものだったんですね。ところがこの改訂で文部科学省が出してきたのが次の図です。

文科省はこの時、これからは「何を学ぶか」「どのように学ぶか」よりも「何ができるようになるか」が重要になっていく、と明言しました。それまで、学習指導要領は、カリキュラムの基準でした。それが、「何ができるようになるか」というパフォーマンスに焦点を移すことで、学習到達度の基準へと姿を変えたのです。「ここまでできるようにしろ」という基準を国が定め、教育現場の結果責任を問うという主従関係が構築されたわけです。

――これもアメリカと同じ流れですね。学習到達度であれば学力テストによって数値化し、学校のランキングを作成することができる。学校間の競争を促して市場のメカニズムを回していくのに好都合だと。

その通りです。いまの日本社会は、公教育をお金で買う時代になっています。今日、東京で不動産業に関わっている人は、自分が担当するエリアの公立小・中学校のデータを全部把握しておかないと商売にならないんだそうです。なぜかというと、東京には公立の「ブランド小学校」や「ブランド中学校」というものが存在し、こうした学校に入学できれば「ブランド高校」や「ブランド大学」へとつながる。なので、子どもの進学を機に引っ越しをする人が激増していて、こうしたブランド小・中学校の周りには高層マンションが建ち並びます。地域間格差の激しいアメリカでは「子どもの教育は郵便番号で買え」と言われますが、日本でもそうなってきているわけです。

こういった視点で見ると、いま話題になっている「部活動の地域移行」も異なる様相を帯びてきます。部活動の地域移行には、文部科学省だけでなく実は経済産業省も絡んでいて、彼らは学校や教員に対しては「あなたたちの負担を軽減するためですよ」と言う一方で、スポーツ業界に向けては、これはスポーツ産業活性化のチャンスなんだと。これからは民間のスポーツ企業が公立学校の校庭や体育館、プール等を使って部活動を運営し、ビジネスとしてちゃんと採算が取れる制度にしていくと明言しているんですよ。そして保護者に対しては、お金が必要になりますよと。今までは必要経費の負担くらいだったものが、今後は指導者に対する謝金が発生すると言うわけです。

そうなると、家庭間の経済格差だけでなく、地域によってたとえば野球のチームがない、サッカーのチームがない、スイミングクラブがないところで、どうやって子どもたちにスポーツをやらせるのかという問題が出てくる。そういった地域の子がスポーツをやりたければ、都市部の学校に移るしかないということにもなってしまいます。

引き裂かれる先生

現代をひと言で表すなら、世の中のあらゆる出来事を経済的な観点からのみ捉えようとする新自由主義の時代ということになると思います。じゃあそれが教育にどんな影響を及ぼすかと言ったら、教育とは子どもに対する付加価値的な投資であると。一人一人の子にどんな付加価値をつけて「社会=市場」へと送り出すか、どれだけ高値で売れる商品(労働力)へと仕立て上げられるかが、教育には求められる。学校や教員はそれを提供するサービス提供者となり、子どもや保護者はそれを買う消費者へと姿を変えます。こうした構造のなかで、教育委員会はどうなると思いますか?

――教育委員会? 教育委員会とは行政に関わる機関になるんですか?

そうですね、教育を担当する行政と考えてもらえばいいと思います。「教育委員会に訴えてやる」ってセリフ、どこかで聞いたことありませんか?

――聞いたことがあります。ということは裁判所みたいな感じですか?

惜しいですね。カスタマーセンターです。つまり、消費者である保護者が、学校の提供する教育サービスに対してクレームを入れる先が教育委員会なんです。

――なるほど。市場のしくみと完全に対応しているわけですね。

こうした状況に置かれた学校は、とても厄介なジレンマを抱えることになります。それは「お客様を教育しなければならない」というジレンマです。子どもたちを教育するという学校の機能や役割はそのままでも、学校にやってくるのが生徒ではなく「お客様」に変わってしまったのです。

そんなジレンマを抱え、学校の先生たちは引き裂かれます。生徒や保護者から口では「先生」と言われても、実際にはサービス業のように扱われます。そして、「お客様」のいう通りにしたら今度は、「もっと先生らしく」と保護者から言われる。市場化されたこの社会において、学校はアイデンティティクライシスに陥ってしまうのです。

こうしたジレンマを抱えた先生たちにとって最もラクな対処法は、教育を捨てて、「学力向上」というサービスに徹することです。学力向上に反対する保護者はいません。さっき言った通り、日本でも学力調査の点数で学校を選ぶ時代になっているわけですから、点数さえ取らせれば文句はないでしょと。ただ、そうすると今度は学校と塾の違いは何なのかということになる。

実際に千葉県では昨年、公立小学校の算数の授業を塾講師に委託する試みが実施されました。テストの点数をあげれば良いだけなら、いっそのこと学校業務を塾に委託してしまえばいい。アメリカのチャータースクールと同じロジックですね。またはカリスマ講師の授業動画を一斉配信した方がよっぽど効率がいい。行き着く先はさっき紹介した「ロケットシップエデュケーション」です。このやり方が、一番お金もかからない

――コスパを最大化できると。

「お客様を教育しなければならない」というジレンマへのもう一つの対処法が、授業や生徒指導のマニュアル化です。これもまさにアメリカで行われてきたことと重なるわけですが、マニュアル化することで学校側のリスクを排除できるんです。どの先生もマニュアルに沿った授業しかしないのであれば、「そそう」の起こりようがない。授業の進め方や受け方を標準化した「学習スタンダード」が全国的に広がっていますし、教師の指導書も年々分厚くなっています。

人を育てられない学校

生徒指導のマニュアル化については象徴的な事件があって、2019年に北海道の旭川市で起きた「旭川中二少女いじめ凍死事件」です。この事件では当時中学1年生だった少女が、先輩や小学生が見ている前で自慰行為をさせられ、その画像が地元中学生らのLINEグループなどに拡散されました。この性的ないじめがきっかけで彼女は学校に通えなくなり別の学校に転校。PTSD(心的外傷ストレス障害)も発症し、2年後の2021年3月に市内の公園で凍死した状態で発見されました。一方で、加害者の生徒たちは何のお咎めも受けずに中学校を卒業しています。

注目すべきは学校側の対応です。被害者の女子生徒はゴールデンウィーク中、深夜に先輩から呼び出されて怖かったので、担任の先生に電話で相談しようとしたのですが、「今日は彼氏とデートなので、相談は明日でもいいですか?」とあしらわれました。また、女子生徒の母親はわいせつ画像の拡散について教頭先生に調査を依頼しましたが、教頭は「校内で起きたことではないので責任を負えない」と回答しています。

ここで大事なのは、この学校側の対応が、政府の進める「学校における働き方改革」的には百点満点の対応だったという皮肉な事実です。勤務時間外の生徒からの相談について教員は応じる必要はないし、画像の拡散についても校外で起きたことである以上、学校に責任はない。ただ、本当にそれでいいのかという疑問は残りますよね。

――亡くなった少女や遺族のことを思うといたたまれない気持ちになります。

女子生徒が亡くなった後、この事件を報じた週刊誌の記者が主犯格とされるA子に被害者の死を受けてどう思ったかと質問すると、彼女は「うーん、いや、正直何も思ってなかった」と答えたといいます。一方、被害者生徒に公園で自慰行為を強要したB男は、その行為をいじめと認識していたかとの問いに一言、「ただの悪ふざけ」と答えたそうです。しかもこれは、かれらが中学校を卒業した後の話です。

ひとつ言えるのは、この学校には、自ら死を選ぶしかないほど苦しかった友達の心を理解できないどころか、その子が亡くなってもなお自分の犯した過ちを反省することなく卒業していった生徒たちがいるということです。突き詰めればそれは、学校の塾化やマニュアル化のもとで、「人を育てる」という機能が学校からどんどん失われてしまっているということではないでしょうか。