格差社会のはじまり

――鈴木さんはご著書のなかで、教育に市場原理が適用されることで生じたさまざまな問題を指摘されていますが、そもそもこの「教育の市場化」はどのようにして起こったんですか。

日本の教育の状況はアメリカで起きたことを30年遅れで後追いしているというのが私の見方です。1980年代以降、アメリカでは市場原理を取り入れた、いわゆる「新自由主義教育改革」が行われてきました。ただしこれは単に教育の話だけではなく、社会全体の風潮や価値観が教育に現れたということだと思うんですね。なので、教育政策や教育学のなかだけでそれを理解するのは難しいし、そうするのは危険だとも思います。

時代をすこし遡ると、1950~60年代には公民権運動に象徴される左派の躍進がありました。言うまでもなくこれは人種差別の撤廃をはじめ、アメリカ社会における自由と平等を実現しようとする動きですが、これに危機感を強めた保守派が結束して猛烈に巻き返し、70年代以降は社会が徐々に右傾化していきます。

保守派の主張はこうです。福祉国家というのは国民から多くの税金を徴収して政府を肥大化させ、その税金を鉄道・電力・保険といった公共事業に浪費してきた。だから、これらを民営化すれば税金の節約になるし、規制を緩和して各企業に競争させれば国民には選択肢が生まれる。一方で、生活保護に関しては、受給者の依存の文化をつくってしまうので撤廃するべきであると。

いまいくつか例を挙げましたけど、これらに共通しているのは「公(おおやけ)の責任」から「自己責任」へ、「平等と包摂」から「競争と排除」へという流れです。その背景にあるのは何かというと、「努力した者が報われる競争社会」という世界観なんですね。

保守というのは貧困を、個人的な失敗や努力の欠如とみなします。どんなに貧しくても、頑張りさえすれば必ず成功できる。だから、金持ちというのはそれだけ努力した崇高な人物なので、他の人より恩恵を受けるのは当然である。一方、ずっと貧しいままの人というのは本人の頑張りが足りないわけで、それは自己責任だ。そんな連中を甘やかしてはいけないといことで、低所得者に対しては生活保護の削減、富裕層に対しては寛大な税金控除という、固定資産税をベースにした教育予算制度や人種差別など、社会における構造的な不平等を無視した、真逆の政策がとられていくわけです。

――金持ちはより金持ちに、貧しい者はより貧しくなっていく。それで格差がどんどん広がっていくわけですね。

自己責任論というのは国家の責任放棄と表裏一体なんです。政治家が「自己責任だ」と叫べば叫ぶほど、国家の責任を問う声はかき消されていく。

――国民の自己責任にしてしまった方が政府にとって都合がいいと。

こうしたことが、じゃあ教育にどんな影響を及ぼしていったかということなんですが、1960年代に世界銀行やOECD、ユネスコといった国際機関によって教育や経済開発に関する国をまたいだ実態調査が行われ、データが蓄積されていきました。1990年代にはこれらのビッグデータが政治的脚光を浴びるようになり、「教育的パフォーマンスとベストプラクティスの情報の収集と拡散」というトレンドが生まれます。簡単に言えば、教員の質や成果を数値化して比較・分析し、導き出された優れた実践を世界中の国や地域に広めていこうというわけです。

そんななか、大手投資銀行のリーマン・ブラザーズが1996年に、公教育の民営化に関する初めての世界大会を開きました。専務取締役のメリー・タナーは次のように言っています。

今日の教育は、30年前の医療保険業界がそうであったように、広大で地域性の高い、改革にはうってつけの業界だ。HMO(健康維持機構)や病院管理会社の出現は、投資家に莫大なビジネスチャンスをもたらした。私たちは同じことが教育業界でも起こると信じている

つまり、民営化の領域としてポテンシャルがあるのは公教育なんだということを公言しているんですよ。

――次の儲け話は公教育にあるぞと。

すり替えられた教育格差

こうした流れのなかで生まれたのが2002年の「落ちこぼれ防止法」です。これはもともと1965年につくられた「初等中等教育法(ESEA)」の改訂法でした。初等中等教育法は当時のリンドン・ジョンソン大統領(ロバート・ケネディが暗殺された時に副大統領だった人物)による「貧困撲滅キャンペーン」の一環で、貧困層の子どもたちにも質の高い教育を保障することを目指して制定されました。

当時のアメリカ社会は富裕層と貧困層とで、子どもたちの教育環境がまったくといっていいほど異なっていました。前者は校内の設備が充実している上に教員の質も高い。一方で後者の教育施設はボロボロで教員の質も低く、人数分の教科書すら買う予算がないという学校も少なくありませんでした。そういう学校では、1クラス分だけ購入して図書館に保管し、授業のたびに貸し出すしかない。もちろん生徒が教科書を持ち帰ることもできませんよね。

このような教育格差を何とかしなければ、公教育が経済格差を再生産してしまうとジョンソン政権は考えたわけです。ここでのポイントは、教育格差というのは子どもたちが受ける「教育機会の格差」であり、これを解消するのは政府の役割だという認識です。つまり、初等中等教育法というのは、貧困層の教育に対する国家の投資責任を問うた法律だったんです。

しかし、その改訂法である「落ちこぼれ防止法」では、教育格差が「教育機会の格差」から「学習到達度の格差」にすり替えられました。富裕層と貧困層の間でなんでこんなに教育環境が違うのかではなく、両者の間でなんでこんなに出来が違うのか。要するに、国家の投資責任から教育現場の結果責任へと問題の所在がすり替えられたんです。

こうして始まったのがテストの点数と結果責任を軸にした教育の徹底管理であり、 “All students can learn”をスローガンにした「改革」がジョージ・W・ブッシュ大統領のもとで進められました。でも、これってすごく危ないんですよ。

――「すべての生徒は学ぶことができる」ということですよね。聞いた感じは良さそうですが。

たしかにそうなんですけど、これをスローガンにすることで国家ではなく、現場の責任を追及しやすくなるんです。政府が実施義務を定めた「学力標準テスト」の点数を基準に、学校や教員に対しては「落ちこぼれ」が生まれるのは指導力の無さだと責任を押し付け、生徒に対しては「言い訳無用」、努力が足りないと尻を叩く。つまり、さっき言った教育機会の格差のような、構造的な不平等が覆い隠されてしまうんです。

それと同時に保護者に対しては、選択肢があった方がいいでしょと言うわけです。商品やサービスと同じように、学校や教員にも「アタリ」「ハズレ」があって当然なんだと。だからお母さんお父さん、しっかりお子さんの学校を選んでくださいねと。そうやってはじまったのが「市場型」学校選択制です。

学校選択制というのはもともと、教育の多様性を保障するものです。スポーツに秀でている子のための学校、絵画や音楽に興味がある子たちのための学校、またはキリスト教の家庭の子たちが集まる学校もあっても良いですよね。そういう風に、子どもの個性や興味関心、家庭のニーズに合わせて選べるのが本来の学校選択制なのですが、この「市場型」学校選択制というのは各学校が自らの生き残りをかけて生徒を奪い合う、「勝ち組」「負け組」の格差社会が教育に反映された学校の序列化に他なりません。

忘れてはいけないのは、義務教育というのは本来、すべての子どもに分け隔てなく保障される権利であるはずなんです。だから、「アタリ」「ハズレ」があるということ自体がそもそもおかしい。にもかかわらず、その権利を充実させるのではなく、序列化された選択肢に置き換えて学校同士を競わせた。行政がそれを公然と肯定したんです。

――学校の存続を市場の選択にゆだねた。

その結果、従来の公立学校がどんどん閉鎖されていったのですが、閉鎖されたのは圧倒的に貧困地域にある学校です。私は2009年から2016年年までニューヨークのハーレムで生活していましたが、私の娘が通っていた公立小学校は生徒の5人に一人がホームレスでした。そういう子の多くは朝ご飯を食べることができません。家がないのだから当然本もない。学校から帰っても宿題を教えてくれる親がいない。あるいは親が英語をちゃんと話せない。こういう教育的ニーズの高い子が多くいるのが貧困地域です。

そういう子と、教養のある親と暮らし設備の充実した学校で学ぶ富裕層の子がよーいドンでテストを受けたら、結果は目に見えています。こうして競争力のない貧困地域の公立校は次々と閉鎖に追いやられ、「チャータースクール(公設民営学校:州や市が予算を出し民間が運営する学校)」に置き換えられていきました。

――「学力標準テスト」のせいで、どんな特色や理念があるかということより、「テストの点が高い学校=いい学校」になってしまったわけですね。

そういうことです。ここに入ればいい高校やいい大学に行けそうだとなれば保護者も子どももそこを選びます。学校側からすると、そう思わせられれば生徒は確実に増える。それでどうするかといえば、授業時間や日数を増やしてテスト対策をガンガンやるようになるんです。

私が暮らしていた頃のハーレムでは、朝7時から夕方6時まで子どもを預かってくれる学校が人気でした。共働きの家庭が多いので、それだけ長い時間子どもを預かって勉強させてくれるのはありがたいわけです。ただ、テスト対策に特化するようになると、学校と塾の違いはなんなのかという疑問が生まれます。

アメリカでは教育産業と政治が露骨に癒着し、「企業の企業による企業のための教育改革」が進められました。各校のテストをつくっているのはピアソンのような教育サービス企業なので、テストをすればするほど儲かります。で、こうした企業から政治資金を受け取っている政治家がわんさかいるわけです。

――それで、公立学校をチャータースクールに置き換えていくような政策が進められるんですね。

進むマニュアル化と効率化

さっきお話した通り、潰れているのは圧倒的に貧困地区の学校です。そうなると、そこで働いていた先生たち、特に知識も経験もあって勤め先を選ぶことができるベテランの先生ほど、郊外の裕福な地域に逃げていくんですよ。なぜかと言うと、裕福な地域の学校はテストの点数がいいので、テストのための授業をする必要がない。なのでそこでは、文武両道の全人教育ができるわけです。文学を読んで、アートに触れて、スポーツにも力を入れられる。

――やっぱり先生としてはテスト対策よりも、全人教育の方がやりがいがありますよね。

その結果、貧困地域の教育的ニーズが高い子どもたちを、知識も経験も浅い教員たちが教えざるを得ないという皮肉な現象が起こります。そういう若くて経験も浅い、もしかすると非正規教員の免許しか持っていない教員が集まる学校がどうするかというと、授業をマニュアル化するんです。極端な例だと、生徒が手を挙げるときの角度や、頷き方、着席までの秒数さえ決められている学校もあります。

もうひとつは、「ゼロトレランス」と呼ばれる生徒指導のマニュアル化です。ちょっとでも逸脱行為をしたら1回目は注意、2回目は校長室への呼び出し、3回目で停学みたいなルールを決めておく。で、入学時にそれを保護者に伝えておけば、何か問題が起きたときに「ちゃんと説明しましたよね」と言えるわけです。その結果、中学校はおろか小学校でも、停学や出席停止がどんどん増えていく。さらにそれが悪用されるようになり、単に「問題児」と言われる子だけではなく、成績の悪い子やちょっとした障害のある子までが排除されるようになったんです。

――テストで点が取れない子は学校の評価を下げるので、いてほしくないわけですね。

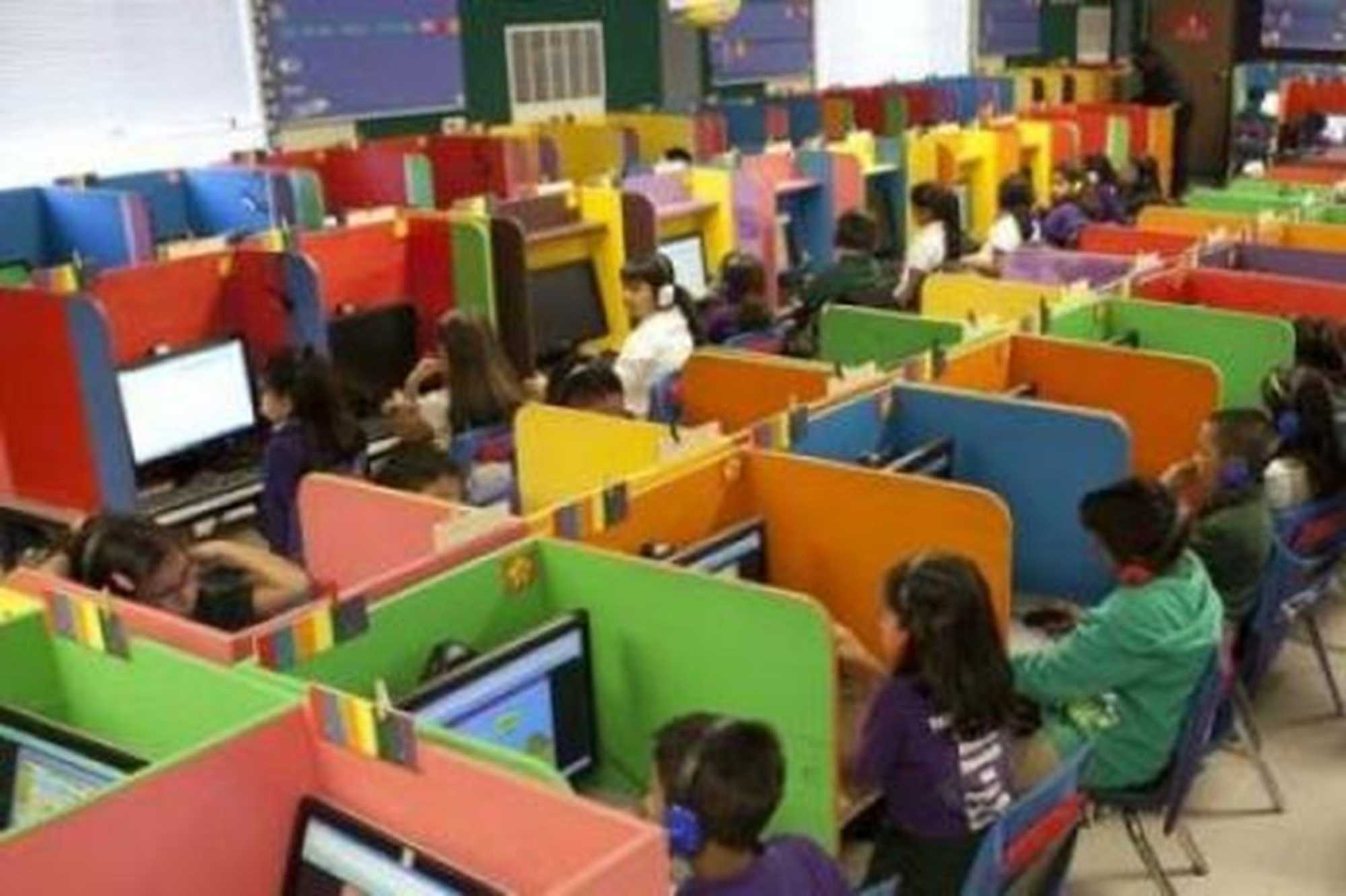

そういうことです。ただ、効率的に点数を上げるのには、もっといい方法があります。「アダプティブラーニング」と呼ばれる方法で、一人一人の生徒に個別のコンピューターが問題を出し、正解したら次はもう少し難しい問題、それも正解したらもっと難しい問題、間違えたらすこし優しい問題という風に進めていくと、先生が授業をするよりはるかに効率よく点数を伸ばすことができるんです。

この写真は「ロケットシップエデュケーション」という、アメリカでもっとも急成長したチャータースクールの授業風景なんですけど、これってほとんどコールセンターですよね。違うのは、仕切りのパネルがカラフルなことと、座っているのが子どもだということくらい。

この学校ではもはや正規の教員を雇わなくていいんです。監督するだけだから経験の浅い非正規の教員でも十分対応できる。一人の非正規教員が一度に最大130人まで監督できるので、そういう教員を時給15ドルで雇うことで年間5,000万円の経費が削減され、それが経営者の利益となるのです。

――たしかに点数はとれそうですけど、はたしてこれが教育と言えるのかは疑問ですね。

ひとつ言えることがあるとしたら、「学力標準テストをもとにした結果責任」という議論の枠組みの中で教員や学校が結果を出そうとすればするほど、教員も学校もいらなくなっていくということです。アーサー・コスタという元アメリカ教育指導カリキュラム開発連盟会長がこんなことを言っています。

教育的に大事で測るのが困難だったものは、教育的に大事ではないが測定しやすいものと置き換えられてしまった。だから今、我々は、学ぶ価値のないものをどれだけ上手に教えたかを測定しているのだ。

ここから見えてくるのは、計測可能なエビデンスの追及に翻弄されたアメリカ教育界の姿です。私が『崩壊するアメリカの公教育』という本を出したのは2016年ですが、この本のタイトルを見て、「私もアメリカで公教育を受けたけど素晴らしかったよ」と言われることが結構あります。「崩壊するなんて言いすぎでしょ」と。

民間企業が運営するチャータースクールがこれだけ乱立され、莫大な税金が生徒集めの宣伝やテストにつぎ込まれている状況を前にして、何をもって「公」と言えるのか。マニュアルにがんじがらめにされ、コンピューター相手に生徒が問題を解き続ける状況で、何をもって「教育」といえるのか。この「公」と「教育」という民主主義社会の根幹とも言える概念そのものが崩壊しつつあるということが言いたかったのです。