これは私が同行した「鮎獲り」のフィールドノートの1ページです。まずはそのときの状況を記してみます。

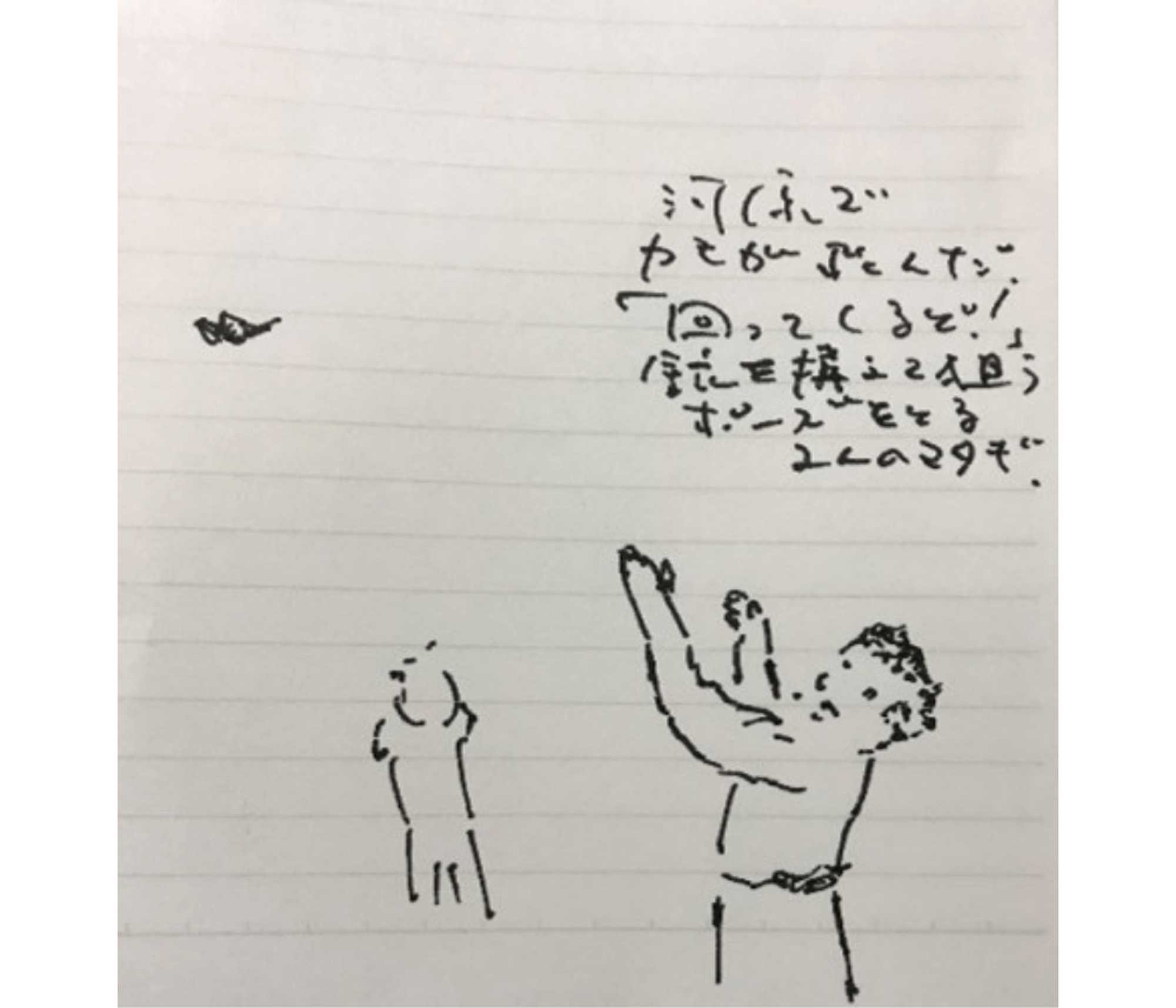

2020年7月。私たちは秋田県南部の山間部を流れる川沿いを、窓を開け放した2台の軽トラと2台の乗用車に分乗しておりていきました。日差しもずいぶん強くなったお昼頃で、車は河原の土手に入っていきます。川の様子をまずは確認して、お昼の休憩をとることに。マタギの師匠からビニール袋に入ったお弁当を手渡されました。くさっぱらに適当な場所を見つけて腰を下ろし、師匠の奥さん手作りのおおぶりなおにぎりをほおばったあと、たばこを吸ったりサイダーを飲んだりしながら盛んに冗談を投げかわしていたときでした。上空をカモが飛んでいきます。師匠とヨシさんは二人して空を見上げると、さっと両手を構えました。「回ってくるぞ!」と師匠。その言葉通り、カモは下流から旋回してわれわれが立っている上流に向かってきます。構えた両腕をカモに合わせたまま、ひらりとからだを反転させ、「だーんだーん」と声に出しながら腕を上下させる師匠。そのまま上空を飛び去るカモ。腕を下ろしてニヤリとする師匠。

***

このとき目にした光景を、帰宅してから改めて描いたのがこのスケッチです。今見返しても、スケッチそのものの出来栄えはよいものではありません。師匠の顔が特にわかりにくい気がします。横顔の、片方の眼しか描いていないつもりですが、左耳も眼のように見えるのが難点です。ヨシさんにいたっては、人影でしかありません。上空に浮かんでいるものが鳥であるということも、説明が必要になりそうです。日本を代表する博物学者の南方熊楠や植物学者の牧野富太郎の描いたスケッチと見比べると……見比べない方がよさそうです。言い訳をさせてもらうとすれば、実物を眺めながらではなく記憶をたどるスケッチであり、対象が大きく動いているという違いがあることでしょうか……。

けれども、このスケッチを見返すたびに、このときの情景がよどみなく流れ出てきます。夏空の青と白のコントラスト。腰まで育った雑草の緑から立ちのぼる湿った熱気。道路を行き交うトラックの轟音。ウェットスーツがへばりついた太ももと、日差しでじりじりと乾いていく首回り。初めて手にしたヤスで魚を突いたり、川に潜って網を張ったりという新しい体験で、とにかく高ぶっていた気持ち。ただ、ノートそのものにはそういった言葉の説明はほとんどありません。おそらく書く余裕がなかったのだと思います。スケッチで満足してしまったのかもしれません。

不十分な言葉

そのときに何が起きていたのか。私のこのスケッチと数行の記述からではよくわかりません。フィールドノート(英語ではfieldnotesと複数形で用いられますが、ここでは日本語の慣用に合わせて「フィールドノート」で統一します)としては実に不十分なものです。このときの記憶の多くは失われたり、上書きされたりして、情報としては劣化しているように思われます。事実、こうして書き足した情報は、「あのときの精確なデータ」とはいいがたいものです。私は自分の記憶力に全く自身はありませんし(例えば鮎獲り用の網の直し方を教わりましたが、何度やっても覚えられません)、そのときの「客観的な」観察からどんどん流されているようにも思えます。

では、このときの状況をスケッチではなく言葉で記せばよかったでしょうか。実際のところ、学術論文を構成するのはスケッチではなく言葉です。それも、手書きのものではなくタイプされたもの。とすれば、フィールドノートに書かれることがらの客観性を高めるためにも、そこから論文への移行をスムーズにするためにも、フィールドでは言葉をその都度書きだしていくほうが科学的な態度かもしれません。もっといえば、観察するそばから言葉をタイプしていければより「生産的」でしょう(何か生成AIのような記録媒体がフィールドに参入する日も近いかもしれません)。けれど、あの日私はどうしても言葉ではなくスケッチでそれを残したかった。見えてはいるけれど、よくわからない。言葉で説明しきれないものが漂っているように思われたからです。

スケッチを描くとき

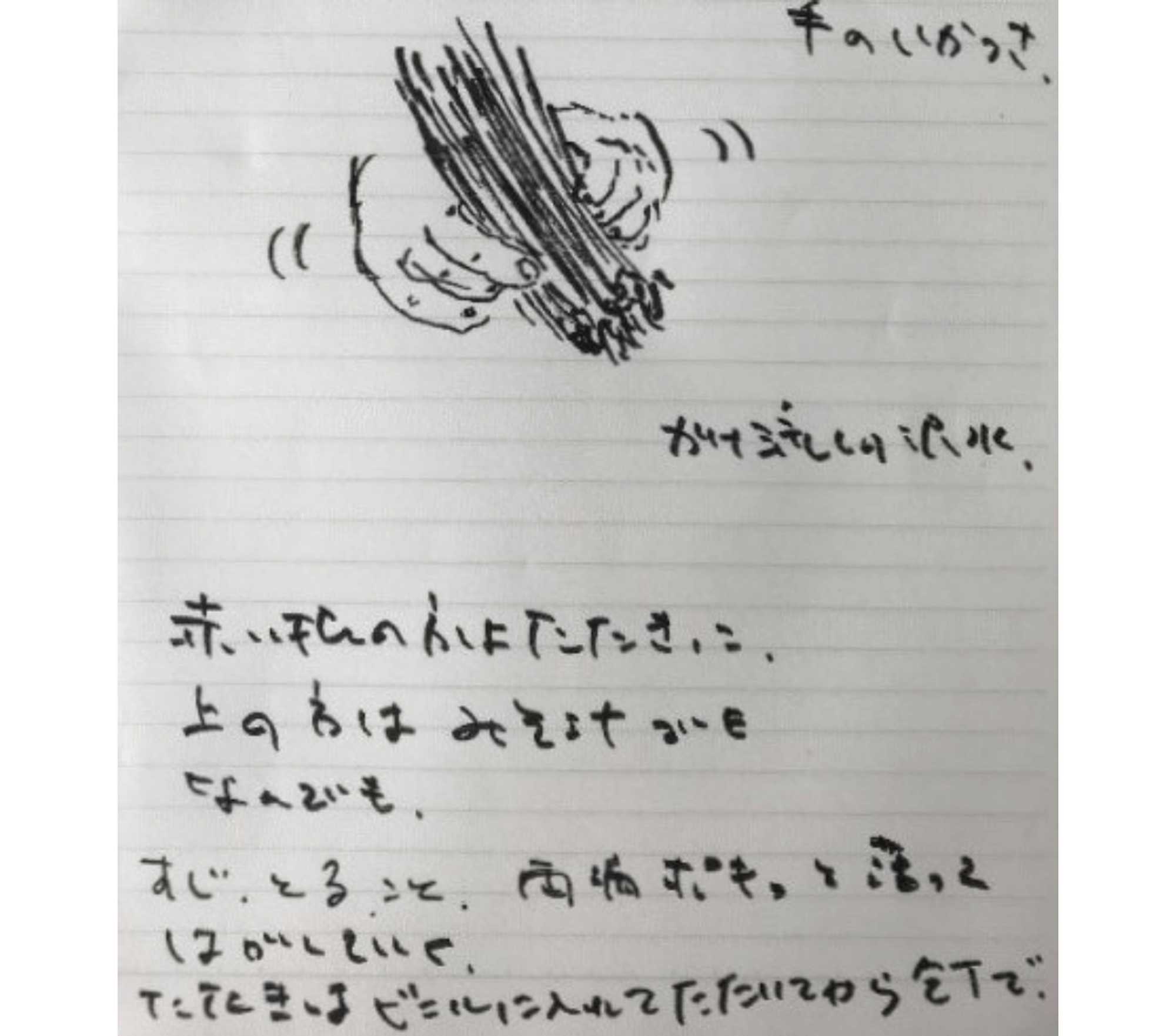

それまで、私にとってフィールドノートのスケッチは技やテクニックの覚えがきという意味合いがほとんどでした。図示したほうが覚えやすいことがらに対して用いる工夫、とも言えます。たとえば、山菜の洗い方を記すのに、言葉を記述するのはもどかしさがぬぐえません。ゴシゴシという音が聞こえてくるような手さばき、それでいて山菜そのものには傷をつけないような巧みさを描き残したい、という期待を込めたことを覚えています。スケッチには山菜を洗うのに沢水が用いられていることに加えて、調理の方法もメモされています。ごつごつした師匠の手のぶ厚さも、言葉では表現しがたいものでした。

フィールドワーク中はノートが常に手元にあるとは限りません。特に、私が行っている「見習いとしてのフィールドワーク」では、両手はむしろさまざまな実践に参与させてもらっています。この辺りはノートや記録用の様々な機器を片手に行う聞き取り調査とは趣きが異なるところです。スケッチのほとんどが事後的になるのもそのためです。

こちらのスケッチはキノコ採りで歩いた山の地図です。自分が歩いたルートを、他のルートと照らし合わせるような俯瞰的な視点を持ち合わせていないということが露わになっています。もちろんこれは後学のための研究資料になるようなものではなく、私自身が研究を進めるための試行錯誤の形跡です(山道を覚えるのがとにかく難しいのです)。よく見ると登った山の名前も入口も記されていませんし、それがどれくらいの距離で、目印は何かといった情報もありません。しかし、フィールドでの時間を重ねた今、この地図が示す内容を自分では把握できるようになっています。

「あのとき」を保存する

最初の「カモ撃ち」のスケッチに戻りましょう。フィールドの一場面をこのように描いたのは、おそらく初めてのことです。誰かに見せることを企図していたわけではありません。強く心に残った印象をなんとか保存するために、あまり深く考えずに描きました。結果的に、このスケッチはずいぶん情報が少ないものになっています。しかし、まさにそれゆえに、今この時点の私にさまざまな言葉を促します。カギになるのは、今の私と「あのとき」との関係性にありそうです。

たしかに、フィールドノートに書かれた言葉には、さらに言葉を足すことも、推敲を加えることもできます。緻密な記述があればあるほど、その状況を深く理解することができるかもしれません。同時に、既に書かれた言葉はそれなりの存在感を放ちます。言葉そのものは劣化することのない情報として記録されるからです。この場合、記述された言葉によって今の私と「あのとき」には厳とした隔たりが作られます(言語記述がさまざまな意味で分断的であること、対して言語記述を薄めるようなアプローチの可能性をこれまでいくつかの論文で考察してきました。たとえばこちらのコラム(「言葉にしないことの力」)をご覧ください)。

それに対してスケッチは、過去の出来事を正確に記録したものというよりも、「あのとき」を今この場に改めて浮かび上がらせるものになっています。スケッチそのものは原体験をむしろ別のかたちで保存する何か―――ここでは干物のようなものとして機能しています。放置すれば変形し腐りもする生の体験を、写真や文字情報のように記録するのではなく、保存する。劣化することのない情報とは異なり、それは時を経るごとに少しずつ風味を変え、うまみも増す。「あのとき」にははっきりしなかったことや、うまく整理ができなかったひっかかりのようなものを、時間をかけてから振り返ることができる。あるいは振り返るための知識や経験を重ねる猶予を残してくれるもののように思われます。スケッチは「今」の私と「あのとき」が別のしかたで関係づけられていることを知らしめてくれるものと言えるかもしれません。

スケッチのうまみと「動点観察」

実際に、フィールドワークを重ねている「今」の私にとって、このスケッチのうまみも深みをもち始めています。そもそもこのスケッチで描かれているのは、鮎獲りの休憩中に河原で鉄砲を撃つフリをしている師匠たちの姿でした。フィールドワークを重ねた今、その背景がよりはっきりとしています。師匠とヨシさんが年の近いいとこ同士であるだけでなく、隣の集落に住んでいること、半世紀以上猟を共にしてきたということも見過ごせません。あのとき、そこで起きていたことは何だったのか。いってみれば、師匠たちは遊んでいるわけです。それは、ある面では私の家で騒いでいるこどもたちがやっていることとあまり変わらない。そこにあるのは、こどもの虫取りにも通じているような「野性」であり、「遊び」です。

「遊び」は、一般的には日々の生産活動の対に置かれるものです。しかし、マタギの師匠の実践は、「遊び」を一般的な意味よりもずっと広くとらえる見方を提起しています。春先のサワガニ獲りや秋のマイタケ採り、冬のウサギ猟。きのこの収穫を競い合うこと。イノシシを協力して追い立てること。捕まえたら解体して、食べる。分け与える。猟果を語り、笑う。マタギ見習いのフィールドワークを重ねることで、「遊び」の断片が、日々の生業のいたるところに織り込まれているように見えてきました。

おそらく、「遊び」と「労働」を切り離す見立てでは、マタギの実践をとらえきれないように思われます。追いかけたり、先回りをしたり、逃げられたり、そして捕まえたりという、こどもの遊びのような、原初的な興奮や喜び、本能につらなるような力強い何かが師匠たちには共有されているのではないか。このようにスケッチは、フィールドでの時間と経験を経た調査者に新たな見立てを促し、具体的な言葉を与えるものとして現れてくるのです。

こうして考えてみると、保存されたスケッチ(干物)を上手に「戻し」、味わい深さを出せるかどうかの決め手になるのは、調査者自身の成熟具合です。少なくとも、フィールノートのスケッチを読み解くには、変わることのない定点としての観察者では事足りません。「あのとき」から「今このとき」へ、観察そのものの精度や理解の深さを変える「動き」や「成長」が求められます。定点観察ではなく「動点観察」というアプローチの可能性がこうして浮かび上がってきます。

フィールドをはみ出すスケッチ

そもそも、言葉は社会的なものです(私オリジナルの言葉があるとしたら、それは誰にも通じない言葉となるはず)。それゆえに、フィールドノートに書きこまれる言葉には、既に社会的なものが深く刻み込まれています。スケッチはどうでしょうか。それはドローンの撮影のように一望俯瞰的ではなく、写真のように全体的でもなく、極めて主観的で私的な行為の産物です。言葉による記述と異なり、スケッチは他者との共通理解を直接導くようなものでもありません。その意味では、言葉の手前にとどまっているのがスケッチかもしれません。その代わりに、描き手の視点と描き手がとらえた世界、つまり見方と見え方との双方を提示するものです。さらに、そこに描かれたものだけでなく、描かれていないもの、場合によっては描き切れていないものも露わにします。スケッチの技量以前に、調査者の「目」や勘所の押さえ具合が反映されるわけです。その描き方ひとつが、その後に続く研究の道筋を作ったり、言葉を導いたり、調査者の成熟や力量を試すものにもなります。こう考えると、スケッチはずいぶんパフォーマティブで、フィールドノートをはみ出していくダイナミズムを帯びているように見えてこないでしょうか。

スケッチはその時点で完結する「データ収集」とは異なるフィールドノート像を提起するものでもあります。それは、ノートの中で完結し、その分析や考察を待つだけの出来合いのものではなく、やがてなされる記述や理解を待ち構える潜在的なものです。言語記述から始まりがちな研究の一歩手前を探りなおしていく可能性が、そこに広がってはいないでしょうか。

終わりに

その場を保存し、その後に続く研究を切り拓いていく。スケッチならではの「言葉にしないことの力」をここまで記してきました。では、その場を記録するのではなく、保存することそれ自体の意義はどうでしょうか。記録を残すという目的に対してであれば、映像や音声はとても頼りになる手法です。特にマタギのように失われゆく実践のスキルや知恵を後世につなぐためにも、彼らの生きざまや生の声を記録することは重要です。

同時に、スキルや知恵のようなものは、これまで人の手によって伝えられてきたことも無視できません。過去の資料や情報のみをたよりにマタギになった事例はおそらくないと思います。マタギの実践は変わらない伝統として息づいてきただけでなく、時代や環境の変化にあわせて形を変えてきたものでもあるからです。つまり、それは言語化された知識や情報のようなものの受け渡しによってではなく、誰かが「マタギになる」という体得のプロセスであり、学び手たちによる知とスキルの「保存」と彼ら自身の成熟とが繰り返されることで伝えられてきたとも言えるのです。

師匠の知とスキルとを能う限り残し、伝えたい。その期待と願いが「見習いマタギ」としての私のフィールドワークを支えています。私のフィールドでの成熟を期するには、その道のりはあまりに果てしないものですが、それでも、少しでも師匠の世界に近づきたい。スケッチはそんな試行錯誤の一部であり、ときに成熟を導く道しるべにもなっています。

もっとスケッチもうまくなりたいのですが…こちらの道のりも果てしないものになりそうです。