はじめに

ここ最近、ホラー小説が活況を呈している。昨年、宝島社から「このホラーがすごい! 2024年度版」が刊行され、すぐさま版を重ねて話題になったのは記憶に新しい。このたび、2025年度版も無事刊行された。雨穴、梨、背筋といった書き手たちが優れたモキュメンタリー(フェイクドキュメンタリー)ホラー作品を次々に発表し、一大勢力を築き上げたのもここ数年の話である。一方、ネット空間では多数の怪談師が動画を投稿しており、こちらも多くの視聴者を楽しませている。

現実と虚構の合間を縫うようにして、いま、怪異が猛威を振るっている。しかしその様相は、近代以降にさまざまな屈折を強いられてきたせいか、きわめて複雑な構成を成しているように思える。モキュメンタリーホラーが人気なのは、私たちが「今・ここ」の現実に対して今ひとつ信用を置けていない証拠なのかもしれない。

こうした屈折をもたらしたのは、明治期における科学合理主義へのパラダイム・シフトである。いま、人びとが怪異に戦慄するのは、怪異が科学で処理できない現象だからだ。言い換えれば、科学的思考こそが怪異の恐怖を下支えしてきたのである。このあたりの事情について、近世から近代への移行の様相を辿りつつ考えてみたい。

近世の怪異

近世、つまり江戸時代は、広く怪談が流布した時代だった。巷では百物語(怪談会)が流行し、さまざまな怪異が語られ、百物語本に収録された。この時期に進行したのは、濃密な気配だけの存在、姿かたち定かならぬモノたちの実体化である。モノノケたちはその個別性を主張し、それぞれが独自の物語を紡いでいくとともに、それぞれにふさわしい名前とビジュアルを獲得していった。鳥山石燕をはじめとする絵師たちによってまとめられた妖怪のカタログ本が、その成果である。

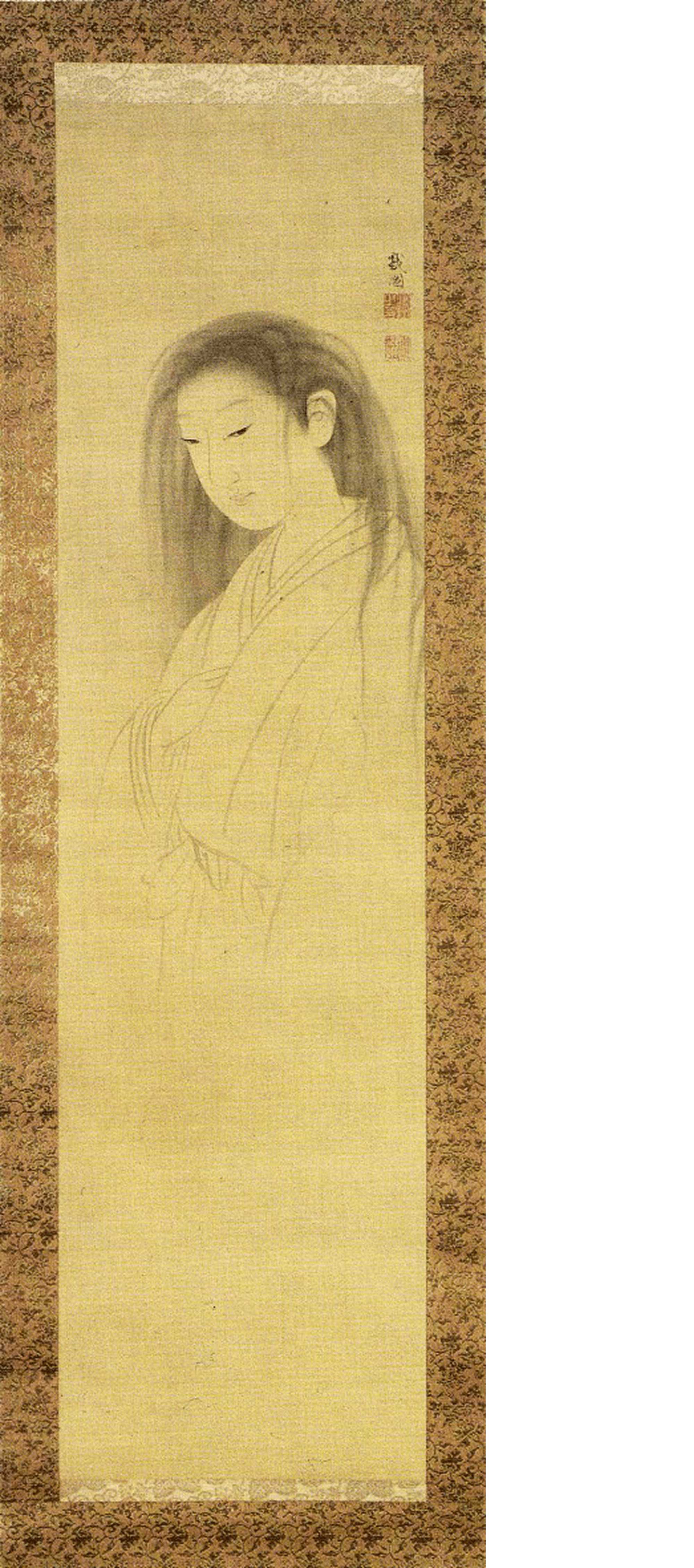

幽霊もまた、この時期に可視化が進行し、キャラクターが明瞭になった。それまでは生者と変わらぬ姿だった幽霊は、丸山応挙らによって下半身が透き通った姿が定番となり、多くの幽霊画が描かれた。

また歌舞伎や落語に幽霊が登場し、恨み骨髄に達した者たちに鉄槌を加えた。幽霊は、この世に恨みや憎しみを抱いて死んでいった者たちの怨霊として意味づけられ、恐怖の対象となった。その象徴的な存在が、四谷怪談のお岩さん、番町皿屋敷のお菊さん、怪談累が淵の累(かさね)さんといった、江戸の三大怨霊である。

ただし、このように妖怪や幽霊のビジュアルが人口に膾炙(かいしゃ)すればするほど、そのリアリティは希薄化し、フィクションの領域に近づいていく。彼らは娯楽として消費されるようになる。絵草紙や子供向けのかるた、双六などに起用されることで、キャラクター化が進行する。豆腐小僧などは、いわゆる可愛らしい妖怪キャラの典型として、もてはやされた。

とはいえ、このような現象が進行したのは都市部に限られる。時間的、経済的に余裕のある都市住民だけが、怪談会に参加したり、百物語本や妖怪カタログを楽しむことができた。そもそも、識字能力が備わっていなければ、本は読めない。また、書物の流通は江戸や上方に集中している。怪異を遊ぶ人々は、限られていた。

一方、地方にあっては、怪異は相変わらずリアルな現実として存在していた。それぞれの地方特有の不可思議な現象は、従来の民俗的な解釈格子を参照し、その地方で独自に伝承されてきた妖怪の仕業、もしくは妖怪そのものと考えられた。誰もいないはずの深山幽谷で木が切り倒される音を聞けば、天狗の仕業とみなして「天狗倒し」と命名し、真夜中に川辺から不思議な音が聞こえてくれば「小豆あらい」を連想する、といった具合に。しかし、こうした怪異の配置や意味づけは近代以降に再編成され、やがて排除されていった。

怪異の整理と排除

明治期、いわゆる文明開化の世になって、従来の怪異は急速に姿を消していった。西洋からもたらされた科学合理主義は啓蒙思想のもとに庶民へ浸透し、さらに学校制度が整備されることで、公教育を通して子供たちの思考に科学が沁み込んでいった。幽霊や妖怪は迷信の最たるものとみなされ、それらは全て幻覚や錯覚、要するに脳や神経のエラーによって生じると考えられた。

新たな宗教政策も進行した。長く神仏習合の影響下にあった神社と寺院は切り離され、その結果、廃仏毀釈が起きた。神道国教化政策の一環である。また「梓巫市子(あずさみこいちこ)並憑祈祷(よりきとう)狐下ケ等ノ所業禁止ノ件」によって、旧来の民間習俗を踏まえた呪術行為が禁止された。身体感覚にもとづく素朴な前近代的信仰は、その拠り所を失っていく。これらもまた、近代のパラダイム・シフトの一翼を担った。井上円了の妖怪学は、そのもっとも先鋭的な実践だったと言える。

円了のいう「妖怪」とは、常識では理解できない不思議な出来事や現象のことである。その点で、怪異とほぼ意味が重なる。彼は『妖怪玄談』(1887、哲学書院)のなかで「今日に在ては物理化学等の規則に照して其証明を与えざるを得ざる所以を知り始て普通の道理に基きて解釈を下すに至る」と述べているが、まさに妖怪学とは、西洋からもたらされた科学の原理に従って、従来怪異・妖怪とみなされてきた現象を「普通の道理」の領域に移行する作業だったと言える。

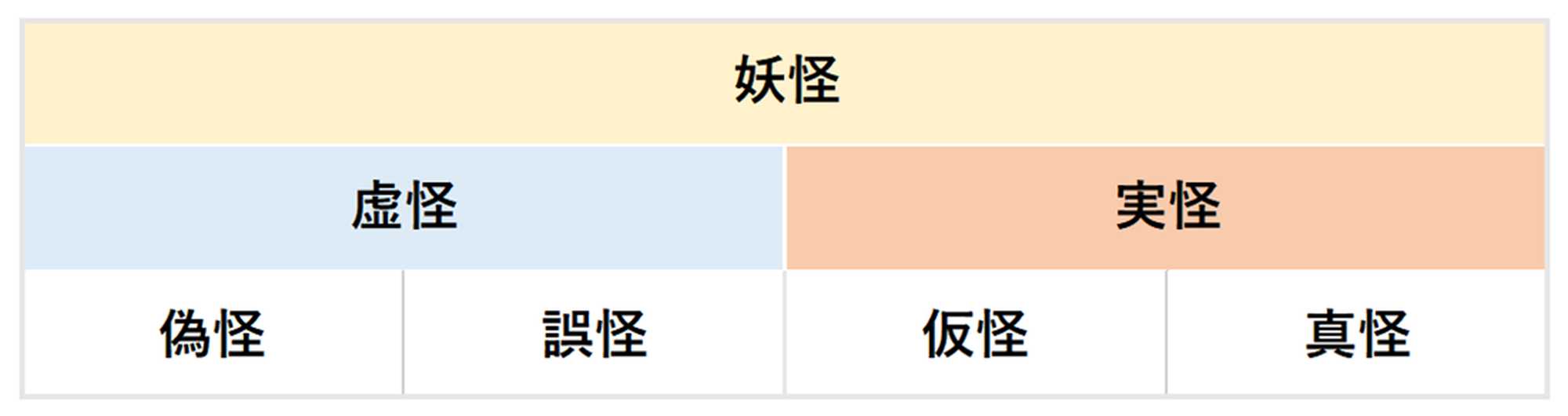

円了は妖怪を虚怪と実怪に分類し、さらに虚怪を偽怪と誤怪に、また実怪を仮怪と真怪に分類した。

偽怪とは人為的妖怪、つまり虚構として意図的に生み出された妖怪であり、誤怪とは偶然的妖怪、つまり何らかの出来事や事件にたまたま遭遇した際、それを妖怪と誤認してしまうものである。また仮怪とは、実在する自然現象を妖怪と解釈したケースを指す。妖怪の五割が偽怪、三割が誤怪、二割が仮怪であると円了は言う。一方、狐火や鬼火、蜃気楼、子泣き石などを物理的妖怪、幽霊や狐憑きなどを心理的妖怪と位置付ける分類も試みている。こうした妖怪の分類整理のなかで注目すべきは、彼が「真怪」という分類項目を設定していたことだろう。

円了によれば、真怪とは「不可思議不可知的の異名」であって「事々物々若し其根元を窮(きわむ)れば皆不可知に属する」(『お化けの正体』、1914、丙午出版社)。つまり、この世界の根本的な原理が円了にとっての「真怪」である。彼は怪異現象をひとつひとつ科学的に検証し、そのなかから真の怪異を見いだすことで、世界の真理を探ろうとした。この点から言えば、妖怪学は壮大な哲学体系の構築の試みと言える。

しかし現実的には、妖怪学はきわめて効果的に前時代のパラダイムを破壊する装置として受容された。円了自身が「妖怪学は迷信のバクテリヤを殺す消毒剤でありて、余は之を専売する薬店」、「迷信を医するには妖怪学に若(し)くものなし」、「余が目的は」「愚民の迷心を安定せんとする本心より出でたるもの」と述べているとおりである(『お化けの正体』)。かくして怪異は、殲滅された。

再編される怪異

では、怪異は本当に消えたのか。円了の死後、彼が創始した妖怪学は継承されなかった。「妖怪は存在しない」という円了の主張が常識として世に浸透した結果、妖怪学の存在理由がなくなったからである。世の中の常識は、怪異の存在を必要としなくなった。だがそれは、近代以前のパラダイムがその存在を担保していた怪異の数々である。円了の仕事は、それらの怪異を近代のパラダイムに合わせた意味処理をおこなうことで、近代科学にもとづく意味体系のなかに収容する作業だった。

しかし、近代のパラダイムが本格的に稼働しはじめるとともに、そのパラダイムが過去の怪異を活性化させるという事態も発生していた。呼び出されたのは、幽霊である。啓蒙運動のなかで前代の迷信の象徴とされた幽霊が、西洋科学の最先端の考察対象として、日本で紹介されはじめる。幽霊に対する新たな解釈格子を提供したのは、モダン・スピリチュアリズム(サイキカル・リサーチ)だった。

欧米でモダン・スピリチュアリズムが注目を集めた背景には、科学の台頭とキリスト教の退潮という時代状況が関与している。科学は唯物論を基盤とする。唯物論は、人間もまた物質であると規定する。よって、霊魂の存在を認めない。我々は、死ねば無となる。死後の世界での安寧を保証してきたのはキリスト教だが、ダーウィンの進化論や古生物学の進展は、聖書の記述に対する深刻な疑念を生み出した。こうした状況下で登場したのが、モダン・スピリチュアリズムである。

モダン・スピリチュアリズムとは、19世紀半ばのアメリカで発祥した思想運動である。それは霊の実在と霊界の存在、現世と霊界との交流可能性を訴え、現世にとどまらない、霊界をも踏まえた世界に対する哲学的、科学的研究の必要性と、この世界を創造した神への信仰を促した。

それに対してサイキカル・リサーチは、モダン・スピリチュアリズムがその実在を主張した霊や霊界を解明するための科学的なアプローチを指す。いわば、モダン・スピリチュアリズムの科学部門である。とはいえ、両者はしばしば切り分けられる。その理由は、研究対象に対する眼差しの相違である。前者は神への信仰を前提とするという点で、思想というよりも宗教に近い。それに対して後者は、科学者や哲学者が集ったSPR(英国心霊研究協会)の研究に代表されるように、研究対象に対する客観的な(その意味では懐疑的な)視点を必須とする。

こうしたサイキカル・リサーチの姿勢は、完全に近代のパラダイムに合致する。彼らが目指した科学的心霊研究は多くの批判に晒されたものの、一方では科学の研究対象を物理的実在から不可視存在へと拡張するアプローチとして評価された。こうして霊は、前近代の迷信から、新たなパラダイムの内部に復帰を遂げた。その象徴が、日本語における名称の変更と言える。近世に多様なキャラクターを獲得した「幽霊」は、怨霊のイメージが強すぎて客観性に欠ける。それゆえにサイキカル・リサーチの文脈で「幽霊」を扱う際には、より科学的なニュアンスの濃い「心霊」という新たな用語が用いられた。現代における「心霊スポット」や「心霊写真」という表現は、こうした由来にもとづくものである。

日露戦争前後の不穏な空気のなか、モダン・スピリチュアリズム(サイキカル・リサーチ)は「心霊学」の訳語とともに日本での本格的な紹介が始まった。高橋五郎や渋江保らによって、多くの心霊学書が世に出た。心霊学の試みは「新しき科学」とも評された。たとえば当時、柳宗悦は心霊学の重要性について次のように述べている。「宇宙が一糸乱れぬ法則のなかに調和しつつあることを我々に確信させるものは、いまや独断的な宗教的信条ではなく、明らかに科学ではあるまいか。宗教は常に我々の永生を称えようとしてきた。しかしその信仰の失われた今日、我々が死後もなお存在することを証明しようとするもの」こそが「新しき科学」である、と(「新しき科学」、1910・9~10、「白樺」)。

こうして、近代科学合理主義が迷信として廃した幽霊は、海外からの新しい思潮を踏まえた「心霊」として、現実世界への復帰を許された。明治の新興メディアである新聞は、早い段階から幽霊譚をしばしば掲載していた。しかしそれらの記事は、あくまで巷に流布する噂話に過ぎず、庶民の蒙を啓くための警告的な装いをまとっていた。そこまでして怪談を掲載したのは、新しい時代の読者も怪異が好きだったからだ。前代のパラダイムは、そう簡単に消え去るものではなかった。そこに、科学のお墨付きがついた。新聞メディアは、積極的に怪談を取り上げるようになる。

文壇においても、霊をめぐる話題が広がった。多くの作家たちが怪談に興じた。泉鏡花を中心とする怪談会で披露された怪談は書籍化され、後には出版社が怪談会を主催した。柳田国男は水野葉舟、佐々木喜善とともに怪談研究会を起こし、佐々木の語る彼の故郷の怪談奇談を『遠野物語』にまとめた。日本における民俗学の幕開けは、この時期の文壇における怪談ブームを背景に持つのである。ちなみに芥川龍之介は、最初期の『遠野物語』の読者のひとりである。芥川もまた、大正期の怪異怪談ブームを支えたひとりだった。

こうして怪異は、近代のパラダイムのなかにおいても一定の座を占めるかのように思われた。しかし、科学はそれを許さない。その動きが顕在化する契機となったのは、催眠術の流行である。

ふたたびの排除 ― 催眠術の流行と千里眼事件

心霊学の本格的な移入が始まるのと軌を一にして、日本では催眠術が流行していた。1903年頃である。メスメリズム(動物磁気説)を直接的な起源とする催眠術は、十九世紀半ばの西洋では精神医学や心理学の先端的な研究対象とみなされていた。しかし日本で紹介された催眠術には、メスメリズムが内包していた魔術的なイメージも残存しており、人間の潜在的な精神に働きかけ、意識のみならず身体のレベルにまで影響を与える特異な技術として喧伝された。

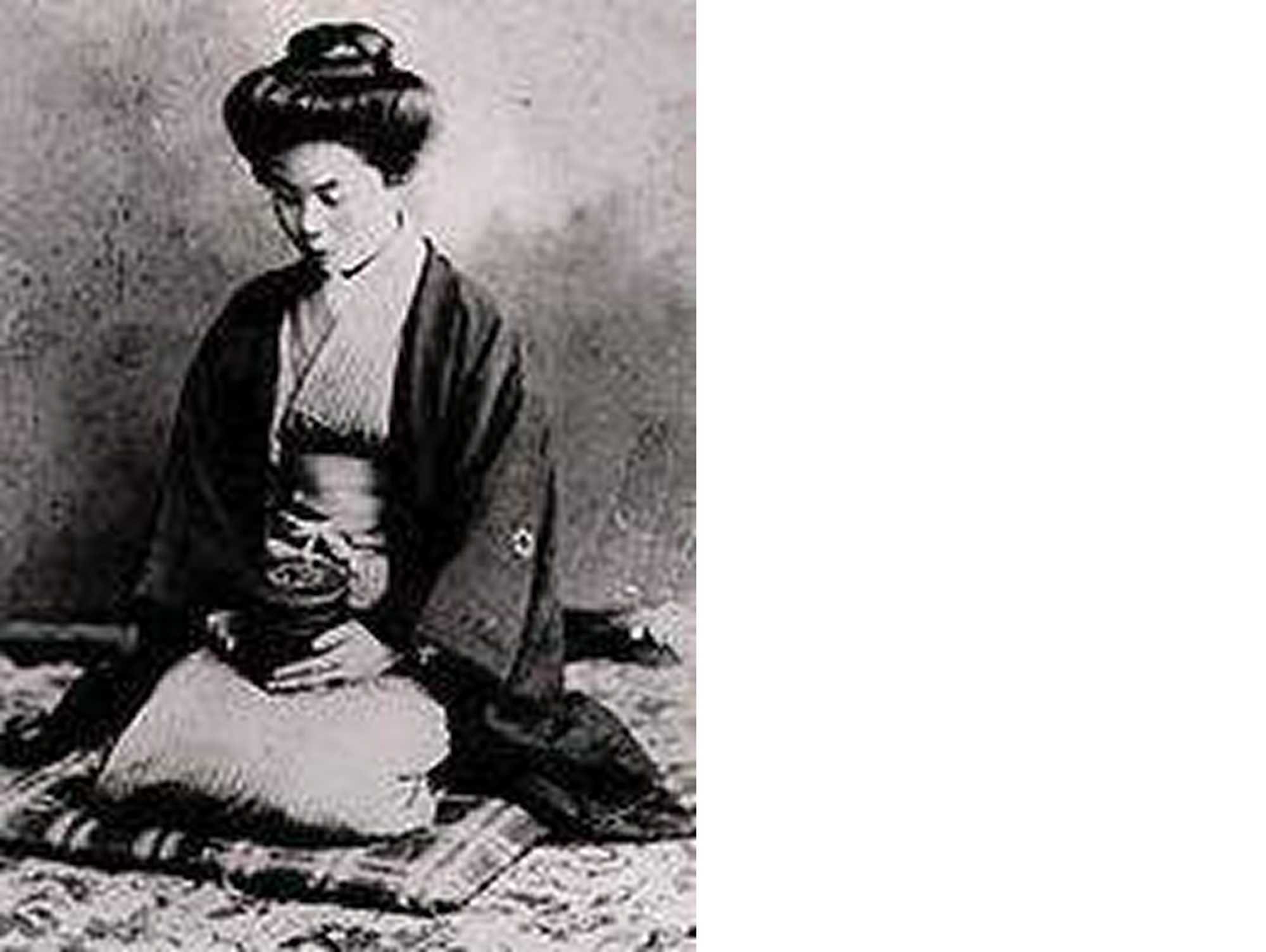

学歴競争が激化し、神経病や脳病の蔓延が問題視されるなか、催眠術によって自らも気づかなかった力に目覚めるという物語は、若者にとって魅力的だった。また催眠術は、自己コントロールのみならず、他者の意識をも操作し得るという誘惑も兼ね備えていた。こうしたなかで注目を集めたのが、催眠術によって透視などの超常能力に目覚めるケースである。義兄にかけられた催眠術によって能力を得たとされる熊本の御船千鶴子(みふねちづこ)が、その最初の実例とみなされた。

彼女に注目したのは、京都帝国大学の今村新吉と東京帝国大学の福来友吉である。今村は精神医学、福来は変態心理学を専攻とする。彼らはともに欧米の催眠術研究を踏まえ、日本においても同様の研究を遂行し得る絶好の被検者として、御船の透視実験にあたった。良好な実験結果を得たと確信したふたりは御船の上京を促し、1910年9月、東京において複数の研究者を前に公開実験をおこなった。その結果については意見が分かれたものの、新聞メディアは御船の存在を大々的に扱った。その結果、全国各地で能力者が名乗りを上げた。千里眼ブームの到来である。

このとき、千里眼(透視)の実在を担保する論理として新聞メディアが注目したのが、モダン・スピリチュアリズム(心霊学)だった。先述したSPRの研究対象には、催眠術も含まれていた。それは、催眠術を契機に発現した千里眼という能力の解明が、心霊学による最先端の研究対象であることを示す。ならば、千里眼の原理が明らかになれば、従来の物理的実在を対象とする科学の研究範囲を精神のレベルにまで拡張したことになる。まさに「新しき科学」のアプローチである。御船に続き、四国丸亀の長尾郁子が新たな能力者として注目を集め、脳裏に思い浮かべた文字や画像を写真の乾板に写し出す、いわゆる念写が発見されたと報じられたことで、千里眼ブームはピークを迎えた。

しかし、この頃から世間の熱狂に対して警告する言説も現れはじめる。千里眼の流行は、世の中にふたたび迷信をはびこらせる、といった批判である。葬り去ったはずの前代のパラダイムが復活することへの、危惧の念と言える。また物理学者からは、今村や福来の実験は科学的な厳密性に欠けるという批判が上がっていた。そもそも、学校教育の基盤をなすのは科学教育であり、物理法則に反する透視や念写の存在を認めることは、科学教育の根幹を揺るがすものである。こうした声のなか、山川健次郎を中心とする東京帝国大学物理学グループが、長尾の実験を申し込んだ。

1911年1月、長尾家でおこなわれた山川たちの実験は不調に終わった。しかし、実験に関わった物理学者の藤教篤が記者会見で「長尾の念写は詐欺である」と表明することで、事態は紛糾した。この直後、御船が服毒自殺、また実験グループが『千里眼実験録』を刊行し、現在の物理学の「常識」では許容できないと表明、長尾もまた同年2月に病死したことで、一連の騒動は終結した。いわゆる「千里眼事件」である。

それから約2年後の1913年8月、福来は『透視と念写』(宝文館)を刊行して「透視は事実である。念写も亦事実である」と宣言し、再度の実験を物理学アカデミズムに要求した。しかし、彼の呼びかけに応じる研究者はいなかった。同年10月、東京帝国大学は福来に休職処分を下した。かくして福来は、大学を去ることとなった。

近代のパラダイム・シフトは、この一連の事件を経由することで完成した。その象徴が「科学合理主義に合致しない現象は、科学アカデミズムでは扱わない」という暗黙の合意形成である。このルールに従わない場合は、アカデミズムから放逐される。福来のように。こうして東京帝国大学の心理学講座からは変態心理学が抹消され、実験心理学一辺倒に塗り替えられた。また、いわゆる超常能力の研究を扱う超心理学は、現代に至るまで日本に根付いていない。

ただし、心霊研究は千里眼事件以降も継続している。福来友吉は三田光一の念写実験を試み、また日本心霊学会の機関誌「日本心霊」に長きにわたって掲載した論考を『生命主義の信仰』(1923、日本心霊学会)、『心霊と神秘世界』(1933、人文書院)などにまとめた。また昭和戦前期には浅野和三郎が神霊主義を唱え、亀井三郎や萩原真などの物理霊媒を対象に研究を進めており、その流れは戦後の公益財団法人日本心霊科学協会の活動に受け継がれている。超常現象を研究対象とする日本サイ科学会も、活動中である。しかしこうした動きも、科学パラダイムを転換させるには至っていない。

おわりに

こうした科学アカデミズムの合意形成は、社会内での事実認知に大きな影響を与えた。そもそも科学とは、厳密に定められた条件内における思考システムであり、この条件に合致しない現象については取り扱わない。この点について、中谷宇吉郎は次のように述べている。

科学は存在するものを研究する学問で、なにが存在しないかには、触れない学問である(「心霊現象と科学」、『立春の卵』所収、1951、創元文庫)。

したがって、千里眼事件を経由したなかで徹底されていったこのルールは、今から見れば、当然の帰結のようにも見える。しかしそれは、しばしば誤解を生む。「科学的には証明できない」ことを「事実としてあり得ない」と認識してしまうことである。1960年代から70年代にかけての日本では、科学絶対主義的な認知がしばしば存在した。

一方「科学的には証明できない」イレギュラーな現実を、別次元で処理する思考システムが宗教である。日本にあっては、明治期のパラダイム・シフトで民俗宗教が切り捨てられ、さらに1980年代から90年代にかけて発生した複数の宗教教団による事件によって、宗教に対する忌避感が深く刻み込まれた。にもかかわらず、年間を通しておこなわれる多様な宗教行事に、我々は当たり前のように参加している。「日本人は無宗教である」と批判される所以だが、むしろ我々のなかには「この世のありとあらゆるものには霊が宿り、神々が遍在する」と捉えるアニミズム的な感性が生きており、それを意識化しないまま日々を過ごしている、と考えた方がすっきりするような気もする。

だとすれば、現在のホラーブームの根本に存在するのも、こうした一連の流れから浮かび上がってくる、我々の寄る辺ない現実認識と、その基盤の脆弱さなのではないか。公の世界では科学パラダイムに従いながら、その外側から忍び寄るモノたちの気配に脅えてしまう心性にこそ、現代の怪異の本質がある。モキュメンタリーホラーが描く世界とは、その意味ではフェイクでもなんでもなく、私たちが囚われている現実世界そのもののように思えてならない。