弦楽器の曲弾き

楽器を曲芸のようなやり方で演奏することを、曲弾きと呼びます。曲弾きは、世界諸国で様々な例が見られますが、ギターを背中に回して弾くと言えば、ロック好きの人は、ジミヘンの愛称で知られるジミ・ヘンドリックス(1942-1970)を思い浮かべることでしょう。

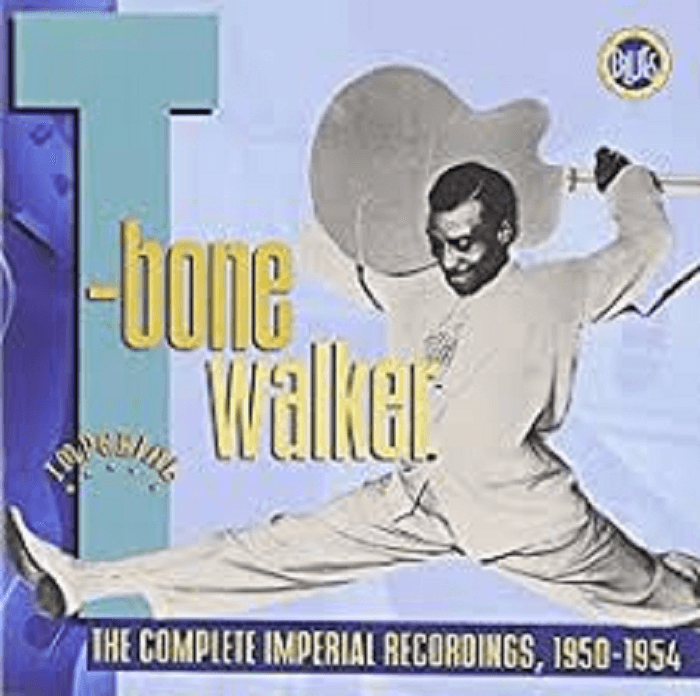

ただ、ジミヘンはギターのそうした曲弾きの元祖ではありません。その先輩は、ブルース演奏にエレキギターを持ち込み、モダン・ブルースギターの父と呼ばれたT-ボーン・ウォーカー(1910-1975)です。歌もうまく、エンターテイナーでもあったウォーカーは、体が柔らかかったため、ステージでは両足をおもいきって広げ、ギターを頭の後ろに回して演奏してみせたりすることで有名でした。そうした様子をジャケットにしたレコードも出ています。

こうした曲弾きは、日本にももちろんありました。七代目都々逸坊扇歌(1890-1985)などは、都々逸を披露するだけでなく、三味線をバチの代わりに酒の杯で弾いたり、背中に回して弾いたりする陽気な芸風で知られていました。7歳の時に失明した扇歌は、音楽で身を立てるために三味線、琴、端唄(はうた)、長唄などを習い、昭和27年に都々逸の家元7代目となった人物です。

それ以前も、僧形(そうぎょう)の盲人芸能者が、八人芸あるいは八人座頭と呼ばれる曲芸的な演奏を披露していました。座って三味線を弾き、足の指でバチをはさんで太鼓を叩き、腰に鼓、腕に鈴などを結びつけ、口に笛をくわえるなどして、これらの楽器を同時に演奏する芸です。この芸は中国由来であって、江戸初期からおこなわれており、明治の初め頃まで続いていました。

僧形の盲人芸能者と言えば、思い浮かぶのは「耳無し芳一」でおなじみの琵琶法師でしょう。琵琶法師は、哀調に満ちた『平家物語』が誕生するまでは、琵琶で伴奏しつつ経典を読誦して様々な祈祷をし、時には滑稽な歌や語りものも披露していたようです。

『平家物語』を演奏して歓迎された琵琶法師たちは、格式を誇って結束し、座を組織して自分たち以外の琵琶奏者たちを排撃しました。そのため、そうした者たちは、『平家物語』を語ることや平家琵琶と呼ばれるタイプの琵琶を弾くことを禁じられ、地方に散っていったのです。

その生き残りが、近年まで九州で活躍していた盲僧です。この盲僧たちは、琵琶を伴奏にして『地神経』や『般若心経』などの経典を読誦し、様々な祈祷をしたほか、要望に応えて『平家物語』以外の軍記や滑稽な物語などを語っていました。琵琶法師は、娯楽芸能者としての面も持っていたのです。

反弾琵琶

三味線伝来以前における弦楽器の代表は琵琶でした。三味線で曲弾きがなされ、また琵琶法師には娯楽芸能の面もあったとなれば、琵琶で曲弾きをやってのける奏者がいたのは当然でしょう。現存する資料のうち、その最も早い例は、実は仏教の壁画に描かれた天女なのです。

その壁画は、敦煌の石窟のうち、吐蕃(チベット)が支配していた8世紀後半から9世紀半ば頃の時期に描かれたと推定される第112窟の壁画であって、「観無量寿経変」、つまり代表的な浄土経典である『観無量寿経』が説く浄土の様子を描いたものです。

この画では、様々な楽器を演奏する天女たちの前で、宝冠をかぶり、乳房をあらわにした裸の上半身に大きな首飾りや腕輪をつけた色白の美しい天女が、琵琶を頭の後ろに回して曲芸的に演奏しながら足を大きくあげ、羽衣をひるがえして舞う姿が描かれています。インド舞踊では、女性の踊り手は足に鈴を並べた足輪をつけますので、天女はステップを踏んで鈴をリンリンシャンシャンと鳴らしながら琵琶を演奏し、舞いを舞ったのでしょう。

このような演奏法を「反弾(はんだん)琵琶」と呼びますが、この天女像は中国では非常に有名であって愛されています。敦煌では市内の中央ロータリーに反弾琵琶の天女像を立て、町のシンボルとしているほどです。ただ、そのロータリーの天女像は上半身を覆う衣を身につけており、壁画のような色っぽさは抑えられています。ご心配なく。

反弾で演奏されたのは、琵琶だけではありません。敦煌の壁画には、あまり知られていませんが、箜篌(くご)、つまり小型のハープのような楽器を背中に回して弾いている絵もあるのです。こうした天女像は、インドの彫刻や絵画で描かれる楽器を奏する天女に加えて、音楽・芸能が盛んであって、交易商人たちとともに諸国に進出していたシルクロードの妓女(ぎじょ)たちがモデルとなっていることは言うまでもありません。

実際、唐代の漢詩には、「胡姫(こき)」と呼ばれる白皙(はくせき)・綠眼(りょくがん)の西域の妓女たちがよく登場します。ほとんどは西域のサマルカンド出身のソグド人の美女たちであって、布を身につけて速い速度でクルクル回る胡旋舞(こせんぶ)と呼ばれる舞いを得意としていました。

こうしたシルクロードの音楽や舞踊が唐の人々にどれほど愛好されていたかは、唐代に好まれた音楽のほとんどがインドや西域の音楽であったことが示しています。唐代に整備された十部楽のうち、伝統音楽である清楽と唐代に作成された宴会用の音楽である讌楽(えんがく)を除けば、あとは外国の音楽ばかりであって、ほとんどが天竺、康国(サマルカンド)、亀茲(クチャ)、疏勒(カシュガル)など、インドや西域の音楽なのです。

そのような状況であった以上、中国におけるシルクロードの玄関である敦煌の石窟に描かれた壁画に、インドと西域の影響が見られるのは当然でしょう。上半身裸の女性という点は、熱帯に属するインドやインドの影響を受けた南方の国々の彫刻・絵画の特徴です。スリランカの有名なシーギリアの壁画でも、貴婦人たちは上半身裸で大きな首飾りを垂らしています。

ただ、インドの壁画にしてもシーギリアの壁画にしても、そうした女性は褐色の肌で描かれるのが普通です。一方、敦煌の反弾琵琶の天女は明らかに色白に描かれています。インドでもアーリア系の女性には白皙、金髪、青い目の人もいますので、何とも言えませんが、反弾琵琶の天女は顔つきがあまりインド風ではないため、上半身裸であるのはインド風であるものの、人種としてはシルクロード西方諸国のペルシャ系の女性をモデルにしているように見えます。

菩薩蛮

この地方の女性の美しさが有名だったことは、中唐以後に濃艶な歌詞とメロディを持った「菩薩蛮」と呼ばれる曲と舞が流行したことからも推測されます。「菩薩蛮」の「菩薩」はいわゆる菩薩であって、「蛮」は中国以外の国を見下して呼んだものであるため、「菩薩蛮」は「菩薩のような外国人」という意味になります。

実質は、「菩薩のように優美で異国風な美女」を指します。歌詞の内容の多くは、むろん男女の心情です。当初は、宝石で飾りたてた異国の妖艶な美姫が歌い舞ったのでしょう。それが人気となり、中国の文人たちもそれにならった「菩薩蛮」の詞作りをするようになったのです。

ただ、この「菩薩蛮」は実は仏教とは関係ありません。「菩薩蛮」というのは、イスラム教信者を意味する「ムスリム」の複数形が訛った「ムスルマン」がさらに「ブスルマン」に変化したものを漢字で音写した言葉だったようなのです。

つまり、魅惑的な歌舞を演じてみせるイスラムの美しい妓女、またそうした妓女が歌い舞う異国情緒たっぷりの曲が「ブスルマン」と呼ばれ、「菩薩蛮」と音訳されたのです。こうした仏教風な音訳がなされたのは、むろん、楽器を演奏したり舞を舞ったりする色っぽい天女などの画が広く知られていたためでしょう。

仏教が盛んであった西北インドやシルクロードには、次第にイスラムが勢力を伸ばし、仏教は駆逐されていきました。現在、これらの地域はすべてイスラム文化圏となっており、仏教は遺跡が残るばかりです。

なお、インドから西域を経て東に伝わった音楽や芸能がある一方、インドから西の方に伝わっていった音楽・芸能もあります。その代表はジプシーでしょう。自らをロマと呼び、馬車などによる放浪生活を送りながら諸国で楽器の演奏や歌や踊りを披露していたジプシーは、北インド・パキスタンが起源とされています。

ヨーロッパ各地に流れていき、スペインではフラメンコを生み出したジプシーのことを、フランス語では「マヌーシュ」と呼びますが、これはサンスクリット語で人間を意味する「マヌシヤ」の口語形が訛ったものです。そのジプシー出身のフランスのギタリスト、ジャンゴ・ラインハルト(1910-1953)は、暮らしていた馬車が火事となった際、大やけどを負って左手の薬指と小指が使えなくなりました。

しかし、ジャンゴは、左手ではギターのネックを支える親指を除き、人差し指と中指だけを用いて猛烈な速さで演奏する独自の奏法を生み出します。これによってジャズギターの名手となり、「マヌーシュ・スウィング」というジャンルを確立し、アメリカのジャズ・ミュージシャンたちにまで影響を及ぼしたのです。その奏法は、まさに反弾琵琶以上の驚異の演奏と言えるでしょう。