――現代人は、私自身も含めて、死後の世界をそのまま信じるのは中々できないように思うのですが、そうすると生きている限り、死の不安から逃れるのは難しそうですね。

岸本英夫という人は、死後の世界というものが信じられなくなってしまった現代人が、どういうふうにして死を超えたものをイメージし、自分がそれにつながっている感覚というか、それに命を託すことができるようになるかを問いました。禅なんかもそうですけど、今この瞬間に集中しきることができれば、死の恐怖なんていうものはない。そこに、永遠のものにつながっている瞬間があるといえます。

こういうのはいろいろな武道や茶道、華道なんかにもありますね。「道」を歩いていけば永遠に通じるんだという考え方。そして、日々の営みは何でも「道」になる。それは私たちには確かに納得しやすい。たとえば、ピアノを演奏している人は、その演奏中はすべてを忘れてその曲の中に入り込んでいるわけですよね。その間は、これから死んでいくとか、死んで無になるとかいうようなことを超えた、永遠のものに通じる境地だと言ってもいい。

――それは、自分という主体と客体の区別がなくなるみたいな感じですか。

そうですね。禅はもちろんですけど、音楽にもそういうところがあると思います。聴覚的な世界。視覚は見るものと見られるものを分ける傾向が強いんですけど、聴覚というのはこっちから聞くというよりも聞こえてくるものなので、主客の境があいまいというか。これは西田幾多郎とか上田閑照先生などが言っている話ですけど、ボーンと鐘が鳴っているというのは、私が鐘の音を聞いているというより、鐘の音が鳴っているということがまずあるのであって、その経験の中では私とか鐘とかいうものはない。そういうふうな捉え方をしています。主と客を分けない、主客未分の世界。私なんかは字を書くのが下手ですが、本当に見事に字を書く人は、文字の世界に入り込んでいると感じます。

――没入してる感じですよね。

無為自然という言葉がありますけど、自分から何かをしようとするのではない。世界の中に溶け込んで、そこで自分らしさがおのずから分かるというふうな境地ですね。

――自己というものがあるからそれが消滅する死が怖いのであって、自己が世界とひとつになれば死を恐れる心もない。

あるいは、そういう心にとらわれる必要もない。自己にこだわることで生じる悩みから自由になる。それが自由自在な生き方であり、それこそが宗教の目指すものだ。そういう考え方は仏教だけじゃなくて道教にもあるし、儒教なんかにもあるかもしれない。「己の欲する所に従って矩(のり)をこえず」みたいな。

――実践できるかどうかは別として、理屈としては受け入れられる感じがします。理屈としては分かります。

ですので、ヨガをやるとか、気功をやるとかっていうのも、単に美容や健康のためという人も多いと思うんですけど、どこかで、とらわれからの解放、心の自由を得るためでもあると思うんです。そしてそれは、宗教的なものに通じている。

ふるさとへ

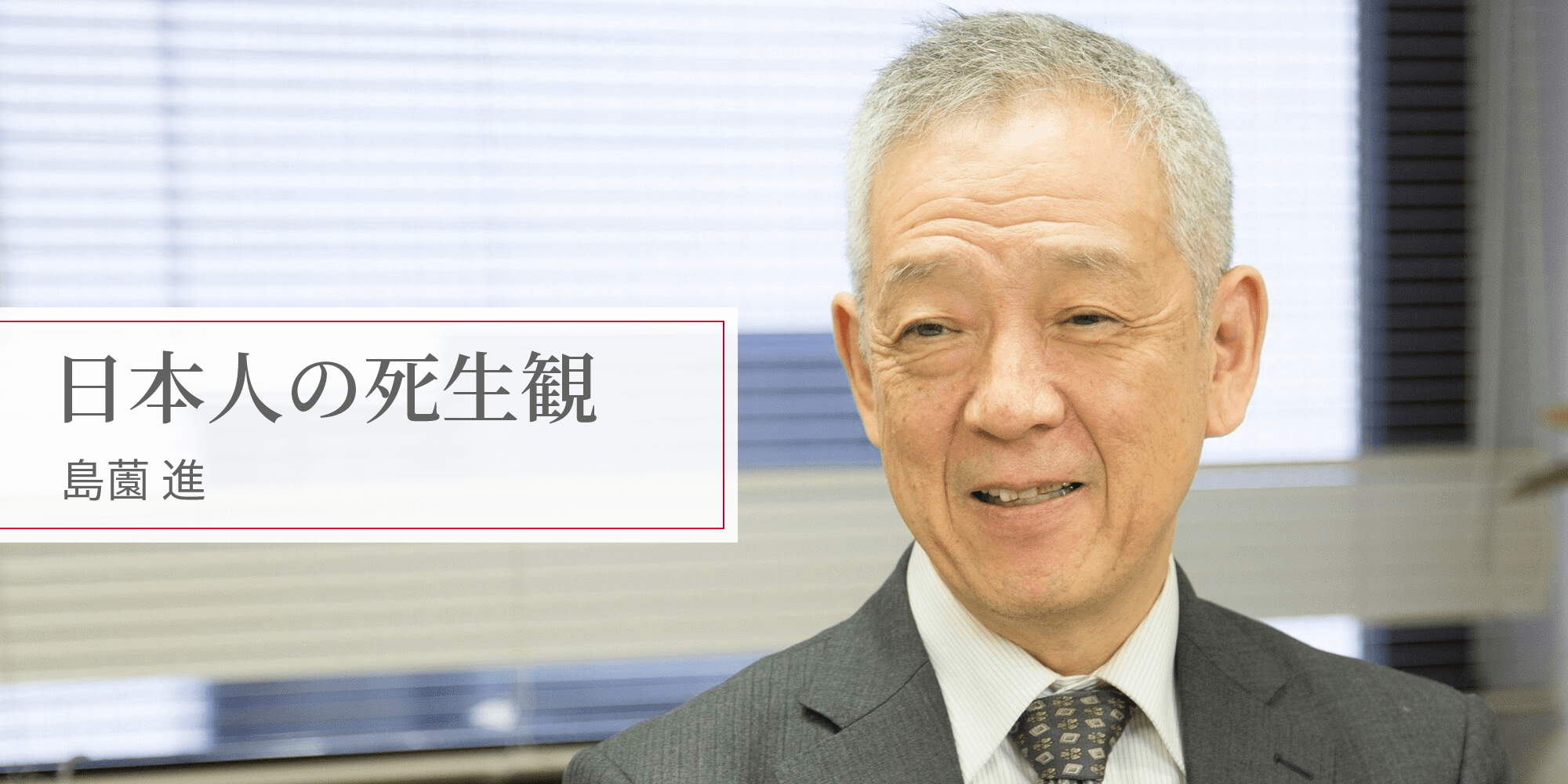

――『日本人の死生観を読む』の中では柳田国男や折口信夫の死生観についても触れておられますが、その特徴としてどういったことがいえるでしょうか。

柳田国男や折口信夫は「民俗学」ということを言ったので、農民を中心としたごく普通の人たちが死や生をどういうふうに受け止めているか、経験しているかということを学術的な言葉にしようとした。その中では、やはり生と死の循環、先祖から子孫へとつながっていく。生きては死に、死んでは生きる。そうやって続いていく集合体の中で、人々が感じているものに共感する。こういうことだと思います。

たとえば折口信夫は、紀伊半島の大王崎(だいおうざき)という所から海のかなたに目をやった時、その向こう側に命のふるさとがあるという感慨を持ちました(「妣が国へ・常世へ」)。子孫がそこからやって来て、先祖がそこへ帰っていく。そういう世界、永遠のふるさとみたいなものが海の向こうにあると感じたわけです。それは大いなる命のプールのようなもの。そこから生まれて、そこへ帰っていく。生と死のこういう感覚は、宗教が弱まっても、そう簡単にはなくならない。それを何とか復元できないかというのが、民俗学の目指したものです。

『故郷(ふるさと)』(1914年)という歌がありますよね。「兎追いしかの山 小鮒釣りしかの川 夢は今もめぐりて 忘れがたきふるさと」。どこへいても、ふるさとは豊かに生き続けている。柳田邦男や折口信夫が民俗学ということを言っていた時に、この歌もできたわけです。人はみな自然に帰っていく。そこは自分の命と結び付いている子宮のようなもので、生まれてくる前のお母さんのお腹へ帰っていくというイメージです。

で、大事なのは『故郷』の3番なんです。「志を果たして いつの日にか帰らん」ここが私はある時期まで古くさいなと思っていました。立身出世で社会的に成功しなくちゃいけないのかと。それで、もうこの歌は古いからみんな歌えないなと感じていました。ところが、そうじゃなくなってきた。最近ますますよく歌われるんです。

――そうなんですか。それはなぜなんでしょう。

一つにはこの歌が、懐かしい自然が失われていく現代で、でもやっぱり自然は大事だよねという感覚に合ってるということ。それもあるんだけど、もう一つは3番の「志」の意味です。志というのは社会で成功して富を築いたり、地位を得たりというようなことではなくて、生きていく中で自分なりの幸せを求め、日々に希望を見出そうとしてきた。それが志なんだと理解すると、「いつの日にか帰らん」というのは、生まれてきたところへ戻っていくということ。死をそういうふうに捉えていると考えられるわけです。

死が近づいた人が歌ってほしい曲で、『故郷』は一番人気があるそうです。日野原重明先生はキリスト教徒なんだけど、「お葬式のときにこの曲を歌うように」とおっしゃっていました。私も共感します。

――死というのは「ふるさと」に帰るということなんですね。

誰もが持っている命の源、そこへまた帰っていく。これはそして、世界の大宗教ができる前の人類共通の宗教のもとになるアニミズムにも通じる。そこに「死に方」を見失った現代人がよりどころにできる死生観があるように思います。

――命そのものへと帰っていく。

それを神と言ったり仏と言ったりもするんですけど。自分の力で生きているのではない。個として生きているとしても、一人ひとり別々の小さな命だとしても、何か大きなものとつながっている。

――生かされている。

それは他者も入るし、食べている穀物、家畜、野菜、そういうものを恵んでくれる陽の光や、美しい水、きれいな大地、そういうものがあって自分の命があるという。そういうふうな、自分の体がそれだけであるんじゃなくて、いろんなものとつながっているという感じ。この歌の中には、そういうことを感じさせてくれるものがあります。

――私たちは体によって世界との境界をつくっているけど、その体はすべて自然とつながっている。そもそも自分の体自体が、自然そのものなんだっていうことですね。

そうですね。と同時に、それは自然だけじゃなくて他者ともつながっている。他者との連帯感、あるいは愛とか共感のもとになっているもの。個人の命というものを超えて、共通の命のふるさとがあるみたいな感じではないでしょうか。

(取材日:2017年10月17日)