「哲学沼」

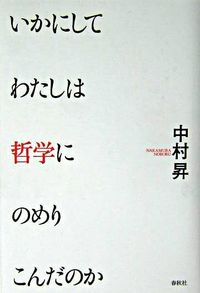

二〇〇三年にだした『いかにしてわたしは哲学にのめりこんだのか』(春秋社)という私の最初の本は、タイトルと内容がちゃんと対応していませんでした。第〇講(導入部のようなところ)は、たしかに、私が哲学にひきずりこまれた様子を少し書いてはいましたが、それ以降はすべて、ウィトゲンシュタインについての学術論文でした。とても専門的な話が続きます。

私と哲学とのかかわりや、「哲学沼」にどんどん水没してくさまなどは、どこにも書かれていません。ようするに、タイトルとはちがって(よくある)難解な専門書になってしまっています。生来小心な私は、二〇年近くこのことをとても気に病んでいました。題名と中身が合っていない本を、だしてしまったというわけです。

そこで今回、この連載のお話を頂いたときに、この拙著の「看板に偽り状態」を正したいと思ったのです。「正したい」とはいっても、あの本(『いか哲』)には、もはや手がだせません。だから、だんだん晩年へと足を踏み入れつつある現時点で、あの本の中身だけを、この連載で書いていきたいと思ったわけです。宙吊りだった「タイトル」を「成仏」(着地)させようというのです。ようするに、私の「哲学」への思いを、あのタイトルに沿って吐露しようと思っているわけです。

こんなことを言ったからといって、おそらくその通りにはならないかもしれませんが、なるべくそのような方向で、哲学史や哲学の概念についての話も織りこみながら続けていけたらと思っています。

私は、三島由紀夫のように、最後の一行を決めて、その一行に向かって収斂していくような書き方はできません。そんな恐ろしいことは、とてもできない。私は、どちらかというと、小林秀雄が自分自身の書き方について言っていたように、書きはじめることによって内容や道筋がだんだんと見えてくるというタイプです。だからといって、小林秀雄のようなものが書けるというわけではありませんが。当たり前ですね。

でも、お手本にしようかなと思っている本はあります。もちろん、とてもかないませんし、大変おこがましいのですが、遠い目標として設定してみようかなと思っています。それは、大学院の頃からずっとお世話になった木田元先生の『わたしの哲学入門』(新書館、講談社学術文庫)という本です。この本は、まさに看板と中身がちゃんと対応していますし、内容もこの上なく豊潤です。

木田先生は、自分と哲学との出合いや哲学の勉強をしていくプロセスを書きながら、ハイデガーを中心とした哲学の概念や哲学史についても、実にわかりやすく説明されています。私は、ハイデガーではなく(でも、ハイデガーにも触れてみたいとは思っていますが)、ウィトゲンシュタインやベルクソンなどを中心に据えて話を進めていけたらと思っています。

もちろん、木田先生のような上質なものにはならないでしょうが、私なりの「哲学入門」、あるいは、私なりの「哲学とのつきあい」を書こうと思うのです。哲学をめぐる(語の本来の意味での)「随筆」を書ければと思っています。

一応の連載計画

そうはいっても、この連載のおおよその歩みを先に書いておいた方がいいでしょう。自分のためにも、読者の皆さんのためにも、その方が安心です。

最初は、「哲学とは何か」ということについて書いてみたいと思います。これは、いろんな人が、いろんなことを言っていますので、そのあたりも眺めて、私なりの哲学についての考えを述べてみたいと思います。それに長く哲学とつきあってきましたので、現時点での哲学観を本音で語りたいと思います。

さらに、その「哲学」についての考えをもとにして、これまでの哲学の歴史に登場する哲学者や、彼らがつくった概念についても、私なりにあれこれ吟味してみたいと思います。西洋哲学といっても範囲が膨大で、私自身知らないことも多いのですが、他の分野にも土足で(いやいや靴ぐらいは脱いで)入りこんで、あれこれ考えてみたいと思っています。

それに、もう一つの目標として、なるべく日本語で考えていきたいと思っています。和辻哲郎が、『続日本精神史研究』所収の「日本語と哲学の問題」で分析していたような事柄を、正面から考えてみたいとも思っているのです。時枝誠記や三上章といった好きな文法学者も視野におさめて、日本語で哲学することについて、じっくり探ってみたい。これもまた、この連載のテーマの一つになるでしょう。

手探りつつ始めましょう

さて、今回は、以上のような話への導入として、筆に任せてあれこれ書いてみましょう。まずは、大学院に入ったころの思い出話から。うち(中央大学)の哲学専攻の大学院の特徴は、読書会が多いということだと思います。私が入る前から、さまざまな読書会が開催されていました。 「読書会」というのは、哲学書を、何人かで徹底的に議論しながら読み進めていく会です。大学院の正規の授業だけでは、とても西洋哲学の必読文献をすべて読みつくすというわけにはいきませんので、院生たちが自主的に会をつくって読んでいくというわけです。私が入った当初は、木田先生の演習は、ハイデガーの『存在と時間』とウィトゲンシュタインの『哲学探究』を隔週で読んでいました。参加者は、一つの単語も、ゆるがせにしないで、しつこく精緻に読解作業をおこなっていました。それはそれは、驚くべき深さでした。

そのような授業のほかに、読書会として、当時はカントの『純粋理性批判』が読まれていました。それにも参加しつつ、ウィトゲンシュタインの『論理哲学論考』やメルロ=ポンティの『知覚の現象学』の読書会も始めたりしました。こうして、西洋哲学の基礎的な文献を、一行一行精読することによって、「哲学素」のようなものを自分の脳に創りあげ蓄積していくのです。ようするに哲学を「体得」していくわけです。

入学後すぐに私も、カントの『純粋理性批判』の読書会に参加しました。いままで高校のときにショーペンハウアーやベルクソンやニーチェといった哲学者の本を翻訳で読んではいましたが、西洋哲学の古典中の古典である『純粋理性批判』をドイツ語で読むのは初めてでした。

学部はフランス文学だったので、大学院に入る直前の春休みに関口存男のドイツ語の入門書(名著でした)を読み、授業や読書会に臨んでいましたので、たしかにドイツ語の読解力はまだまだだったかもしれません。ただそれよりも何よりも、ドイツ語能力などとは関係のない、『純粋理性批判』に対する物凄い違和感を覚えました。

まず使っている用語が皆目わからない。木田先生も、『わたしの哲学入門』のなかで書かれていましたが、哲学の勉強を始めたのはいいが、テキストにしょっちゅうでてくる「理性」という語の意味がさっぱりわからない。それで途方に暮れたというのです。これは、私もとてもよくわかります。

私の場合は、「理性」だけでなく、多くの哲学用語がよくわかりませんでした。そのなかでも「理性」は、とびきり理解ができませんでした。だって「理性」などという語は、われわれ日本人の普段の生活では誰も使いません。使ったとしても、その意味がすっと頭に入ってくる語では決してありません。「もっと理性的になって話をしよう」とか「いやぁ理性が邪魔をして、そんなことはできないよ」といったいい方ぐらいしか耳にしません。でも、よく考えてみても、この二文は、何を言っているかよくわからない。

最初の文は、「冷静に話をしよう」とか「興奮しないで話そうよ」といった意味でしょうか。「理性」などという語を使わない方が、日本語の意味としては、はるかにすっきりします。「理性的になって」などと言うと、意味が空回りして(余計なニュアンスが混ざってきて)、きちんと理解しようとすると、ちょっと考え込んでしまいます。

二文目の「理性」は、「良心」や「常識」といった語に言いかえることができるでしょう。言いかえても、私には実はよくわからないのですが(これは、私だけの問題なのかもしれませんが)。たとえば、「理性が邪魔をして」できなかった行為を、他人のものを盗む行為だったとしましょう。その行為をしないと心に決めたとき、「理性」などというものが、何かかかわったのでしょうか。窃盗という行為をしないのは、その行為をしようとしたとき、諸々の要因が複雑にかかわってきたからではないでしょうか。小さい頃の親の言葉(躾や教育)であったり、友人との交際だったり、本で読んだ物語の内容だったり、そのときの他人の目であったり、自分の気分や生活状況だったり、無数の要素が、「窃盗をしない」という行為にかかわっているにちがいありません。

そこに、少なくとも日本語を母語とする者にとっては、「理性」などというものは入っていない。たしかに「良心」や「常識」だったら入っているかもしれない。でも、「理性」は、どこにも見当りません、少なくとも私のなかには。

われわれの日常には、このように決して登場しない「理性」を、西洋哲学を研究する者は、自分のものにしなければならない。「理性」が頻出する『純粋理性批判』を読まなければならないのです。偉大なカントを避けて通るわけには、絶対にいかないからです。

さて、どうすればいいのでしょうか。(つづく)