「私は間違いなく私である」ということを、あなたは他人にどうやって証明しますか。メールか何かでアポイントをとり、初対面の人と会うときのことを想像してみてください。

待ち合わせ場所でそれらしい人を見かけたら、声をかけ、まずは名前を名乗ることでしょう。仕事の約束であれば、恐らくここで名刺を渡すことになります。しかしこれらの方法は相手にとって、それほど確かなものだとは言えません。あなたが名前を偽っているかもしれないし、名刺は街の印刷屋で偽造したものかもしれない。その時たまたま知人が通りかかって「この人は間違いなく○○さんです」と証言してくれました。しかし、その証言さえも嘘ではないかと疑われたとしたら……。最後に頼れるのは住民票や免許証、パスポートといった、国が発行する証明書になります。

ポイントは二つです。まず、私たちは自分が誰であるのかを自分では証明できないということ。そして、それを証明しようとすると、最後には権力に行き着くということです。

「アイデンティティ=私が私であること」の後ろ盾は権力である。このことを反対からいうと、私たち一人ひとりのアイデンティティは権力が自らを維持・運営していくために必要なものである、ということです。近代以降の国民国家では、子どもが生まれるとすぐにその名前や性別が役所に届けられ、それによって国民の一人としてのアイデンティティが付与されます。そうすることで国家は、その子が大人になると税金をとり、兵隊にとることができるようになるのです。

アイデンティティとはいうなれば牛や豚の耳につけられたバーコードと同じです。畜産農家が自分の牛や豚をバーコードによって管理するように、国家は国民をアイデンティティによって管理するのです。2016年にはじまったマイナンバー制度では、このような国家とアイデンティティの関係の本質が露骨に示されているだけで、たとえこの制度がなくても、この本質に変わりはありません。

国家が国民を管理するうえでは、国民の一人ひとりが生まれてから死ぬまで「同じ人間」であることが望ましいのは想像に難くありません。出生時に届けられた姓名を名乗ることを義務とし、みだりに改名することを禁じた「戸籍制度」が成立したのは18世紀の末、革命期のフランスです。これによって国家は、国民の誕生から死までをその名前によって管理できるようになったのです。しかし冒頭の例でも述べた通り、名前は簡単に偽ることができます。職務質問を受けた逃亡中の犯罪者が素直に本名を名乗ることは、ふつう考えられません。

それでは権力はどのようにして、身元を特定するのでしょうか。フランスの警察官僚 アルフォンス・ベルティヨン(1853-1914)が目をつけたのは「身体」です。

19世紀のフランス警察は、捕まえても本名を明かさない犯罪者に頭を悩ませていました。同じ罪状であっても初犯と再犯とでは罪の重さが異なるため、犯罪者の身元を特定することには重要な意味があったのです。しかし、罪が重くなることを知って、本名を名乗る累犯者はいません。アルフォンス・ベルティヨンが逮捕した犯罪者の身体を子細に測定し、そのデータによって累犯者の身元を特定する「人体測定法」を生み出したのには、このような背景がありました。

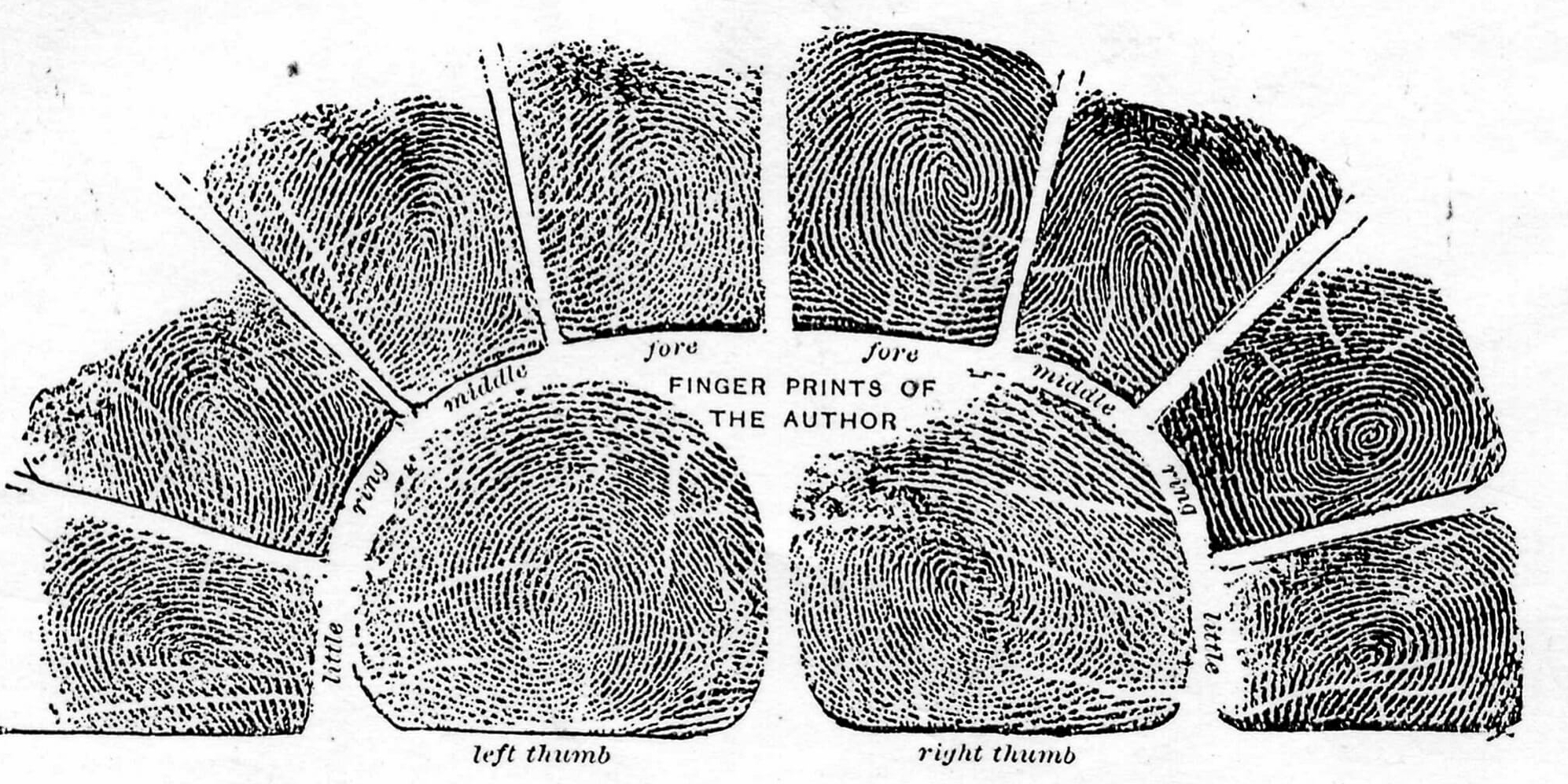

「人体測定法」は犯罪の記録が記された顔写真つきのカードを、逮捕者の身長、頭骨の長さ(額から後頭部までの直線距離)、頭骨の幅、中指の長さ、足の大きさといった項目によって分類するというものです。このようなやり方でカードを分類された人物が、しばらくして再び逮捕されたとします。この人物がたとえ名前を偽ったとしても、再び身長や頭骨などを計測すれば、以前に作成されたカードを見つけ出すことができるというわけです。やがてこの「ベルティヨン方式」は、より簡便に記録することができる「指紋法」に取って代わられることになります。生まれてから死ぬまでほとんど変化することのない指紋は、いわば生まれながらに刻まれた「バーコード」として、権力に利用されることとなったのです。

繰り返しになりますが、国家によって管理されるアイデンティティは、ちょうど指紋のように、私たちが生まれてから死ぬまで「同じ人間」であることを前提としています。しかし「私」のあり方とは、本当にそのようなものなのでしょうか。

母親に抱かれて泣いている赤ん坊と、多くの人と交流しながら社会生活を送っている成人が同じ「私」であるというのは、考えてみると奇妙なことです。名前ひとつとっても、生まれたときの名前を死ぬまで維持する文化はむしろ稀で、日本では元服で幼名から実名へと変わっていたように、近代以前の西洋でも改名はよく行われていました(だからこそ「戸籍制度」で禁止されたわけです)。あるいは、成長するにつれて自分の性別に違和感を覚える人の存在も、現代に限ったものではありません。本来「私」とはさまざまな他者との関わりや環境の移り変わりなどによって変化していくものです。にもかかわらず私たちは権力が管理するアイデンティティを唯一の「私」だと思い込み、一生同じ「私」であり続けることを当然のように受け入れているのです。

近代以降の社会は人が変わることに対して、極めて不寛容になりました。いまの世の中の風潮として、特に女性が「いつまでも若いままでいること」を半ば強制されるのは、その一つの例だといえるでしょう。その背景に国民を管理する権力の存在があることは、ここまで述べてきた通りです。

フランツ・カフカ(1883-1924)の小説『変身』(1915)は、ちょうど指紋による身元確認が普及し始めた時代に書かれた小説ですが、この小説の冒頭で主人公はある朝とつぜん巨大な虫へと姿を変えます。これはまさしく指紋のように変わらないアイデンティティへの批判として読むことができるのではないでしょうか。さらに言えば、昨今の日本におけるハロウィンやコスプレの一大ブームは、権力によって抑圧されてきた変身欲求の解放を意味しているのかもしれません。生まれてから死ぬまで変わることのないアイデンティティ。それとは異なる「私」のあり方を問うことは、現代の権力を相対化するためにも必要な作業ではないかと思います。(談)