唐代の禅僧たちの中には、戦乱のなかで非業の死を遂げた禅者も少なくありませんでした。しかし、言うまでもなく、禅僧がみなそのような死にかたをしたわけではありません。

禅僧の死を「遷化(せんげ)」(教化の場を他に遷す)、「順世(じゅんせ)」(世俗の習いに順う)、「示滅(じめつ)」「示寂(じじゃく)」(寂滅なる涅槃の姿を示す)などと言いますが、その実際の様相もまた、人それぞれでした。

二〇世紀の後半、禅宗文献の学問的解読という領域をほとんど独力で開拓された入矢義高(いりやよしたか)先生は、次のように書いておられます。

ユーゴスラヴィアの諺(ことわざ)に「我々の生まれ方は一つ、死に方はさまざま」というのがある。禅は人の死にかた(決着のつけ方)に何か究極絶対の型を規定することは絶対しない。人さまざまな受けとめ方・決着のつけ方があっていいのである。禅語というものの持つ独特のふくらみは、まさにそのことを示唆している。(入矢義高監修・古賀英彦編著『禅語辞典』思文閣出版、一九九一年、「序」頁七)

ただ、人それぞれではありながら、共通していたこともありました。それは、彼らが、往々、自らの死を、身をもって示す最後の教えとしようとしていたということです。

馬祖道一(ばそどういつ)は、辟支仏(びゃくしぶつ|仏や師の教えによらず独力で真理を悟った聖者)の化身であった一人の僧をめぐって、弟子の百丈懐海(ひゃくじょうえかい)に言いました。「神通変化(じんつうへんげ)は確かにできよう。だが、一句でも〝仏法〟を説くとなれば、このわしに及ばぬのだ」と。禅僧は、悟境の高下においてではなく、それを一句なりとも他者に説き伝えるという一点において自己完結の聖者に勝るというのです。禅僧にとっては、自らの死もまた、誰かに何かを伝える一つの――そして最後の――機会だったのでした。

たとえば、百丈の弟子の古霊神讃(これいしんさん)禅師の最後は、次のようなものだったと伝えられています。

「遷化」に臨んで、師はきれいに頭を剃り、沐浴して身を清め、香を焚き、鐘をつかせ、門下の僧たちを集めて言った。

「汝らは、声なき三昧を知っておるか?」

一同、「存じませぬ。何とぞご教示を」

すると師は、「汝ら、思いを静め、考えを静め、明らかに聴け、明らかに聴け」

そう言い終わると、端坐して、そのまま亡くなられた。(『祖堂集』巻16古霊章)

寂静の深淵の声なき声を、弟子たちに身をもって体感させようとした一場面でした。

また、馬祖の言葉で悟った後、大梅山の奥深くで三十年を過ごした大梅法常禅師の最後は、次のようなものでした。

師の「順世」のまぎわ、ムササビが鳴いた。師は門下の僧たちに説かれた。

「ただ此れあるのみ、他のものに非ず。汝ら、これをよく保て。今、わしは行く」

言い終わると、部屋を閉ざし、翌朝亡くなられた。(『祖堂集』巻15大梅章)

突如聞こえた、ムササビの鋭い一声。しかし、大梅は、それが唯一の真実だと説いたのではありません。今、その一声をまざまざと耳にした汝ら自身の「見聞覚知(けんもんかくち)」のはたらき、それこそが唯一の真実だと弟子たちに示して、大梅は世を去っていったのでした。

この二例などは、一般的に「禅僧らしい」と感じられるような末期かも知れません。しかし、このような話ばかりではありません。たとえば、薬山惟儼(やくさんいげん)禅師の最後は、看ようによっては可笑しい、しかし、考えようによっては哀しい、次のようなものでした。

太和八年甲寅(きのえとら)の歲(八三四)、十一月六日、師は門下の僧たちに告げられた。

「法堂(はっとう)が倒れるぞ! 法堂が倒れるぞ!」

みなは意味が解らぬまま、物をもってきて法堂を支えようとした。

師は手を叩いて、大笑いしながら言った。

「汝らは、我が意を解しておらぬ」

そして、そのまま亡くなられた。

春秋(よわい)八十四、僧夏(そうげ)六十五であった。(『祖堂集』巻4薬山章)

仏像を拝むのでなく、住持(「長老」)自身が「法堂」において、自ら活ける仏陀として活きた法を説く、それが禅宗の特徴でした。ですから「法堂」が倒れると言うのは、日々、法堂で体現されてきた薬山その人の活きた法が、明日からはもう、この場に存在しなくなるという喩えなのでした。しかし、門下の僧たちは、その意を解さず、慌てふためきながら、手に手に物をもって建物を支えようとします。一見滑稽なその姿を看て、薬山はいかにも愉快そうに大笑いして世を去りました。しかし、その心中は、どのようなものだったでしょうか……。

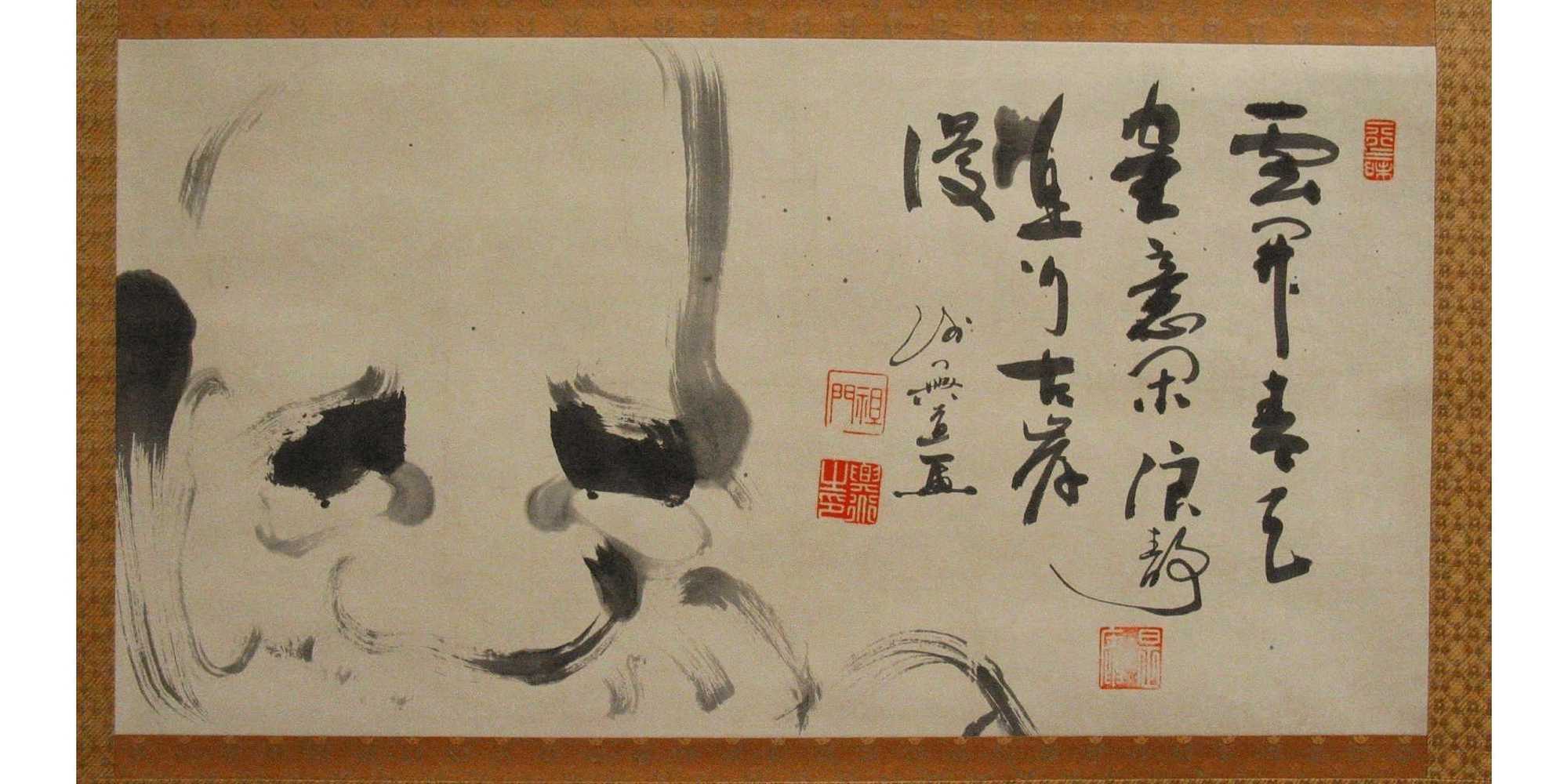

修行を積むと、自分の死期を予知できたり、さらには自身の死を自らの意志で制御できるということもあったようです。三祖僧璨(そうさん)は人々に法を説いた後、法会(ほうえ)の大樹の下、合掌して立ったまま亡くなったと伝えられています(『景徳伝灯録』巻3三祖僧璨章)。

さらに変わったところでは、逆立ちして亡くなった人もありました。馬祖の弟子のひとり、鄧隱峰(とういんぼう)という人です。彼は「倒立」したまま亡くなりました。みなが荼毘に付そうとしましたが、逆立ちのままピンと直立したその亡骸は、推しても引いても動きません。そこへ尼僧となっていた実の妹がやって来て、叱りつけます。「兄さんときたら、日ごろから決まりを守らなかったうえに、死んだ後までこうして世の習わしに逆らうなんて! ―― 師兄(すひん)、平生(へいぜい)、人(ひと)と為(な)り、法律に依らず、死後も亦た世情に侚(したが)う能(あた)わず」。そう言って、彼女が手で一推しすると、なんと今度はバッタリ倒れ、みなはようやく火葬を取り行うことができたのでした(『祖堂集』巻15鄧隱峰章)。

老師だけでなく、門下の修行僧のなかにも、自身の生を自らの意志で締めくくることのできた人たちがありました。洞山良价(とうざんりょうかい)門下の僧に関する、次のような話が伝えられています。「涅槃堂(ねはんどう)」は重病の僧を収容し看護する施設で、しばしば僧が息を引き取る場でもありました。

二人の僧が、ずっといっしょに修行していた。

だが、一人が病となって「涅槃堂」で休み、もう一人がそれを看病することとなった。

ある日、病気の僧が、もう一人に言った。

「それがしは、もう行こうと思う。ともに参ろうではないか」

「いや、それがしのほうは病も無い。どうして、いっしょに行くのだ?」

「そうはゆくまい。ずっといっしょに歩んで来たのだ。行く時もいっしょでなければ」

「わかった。ならば、和尚さまに別れのご挨拶をしてまいる」

僧は、この事をつぶさに洞山禅師に話した。

洞山、「うむ、すべては、お主しだいだ。道中、よく気をつけてまいるがよい」

僧は「涅槃堂」にもどると、二人で対坐した。語るべき事をすべて語りおわると、胸の前で合掌し、ひっそりと世を去った。

その頃、この寺で雪峰(せっぽう)が「飯頭(はんじゅう)」を務めていた。

雪峰は、この次第を目にするや、洞山のもとに駆けつけた。

「さきほど和尚さまにいとまごいに参ったかの僧、涅槃堂にもどりますと、二人で対坐したまま遷化いたしました。まことに不思議なことでございます!」

すると、洞山は言った、

「この二人は、このように行くことができただけで、もどって来ることを知らなんだ。わしとでは、まだ三生を隔てるほどの差がある」(『祖堂集』巻6洞山章)

この時、洞山の門下で「飯頭」(=ご飯係)を務めていた雪峰は、二人の遷化を見事な超俗的死去のさまと驚嘆しています。わが中世の禅僧夢窓疎石は、博学をもって鳴らしたある天台の学僧の死に際のあまりの見苦しさに衝撃を受け、それが禅宗に転向する契機となったといいます(『夢窓国師年譜』永仁元年癸巳)。そのような話と比べるならば、深い友情で結ばれつつ、自らの意志で人生にきれいにけじめをつけたこの二人の僧の遷化は、いかにも鮮やかなものだったと言えるでしょう。しかし、洞山から看れば、それではまだまだダメなのでした。「此の両人、只(た)だ解(よ)く与摩(かくのごと)く去るのみにして、転じ来る解(あた)わず」。彼らは自在に「空」なる彼岸の世界へ行くことはできた。しかし、そこから此岸に返ってくることを知らなかった、と。

洞山は、人から、師の雲巌は生前悟っていたのかと問われた際、こう言っていました。「悟っていなかったら、あのように言えたはずがない。しかし、もし悟っていたら、あのように言ってはくれなかっただろう」と。これは師の悟りを不徹底と言っているのではなく、師が悟りのうちに自足せず、悟りを損なうことを承知の上で敢えて言葉で説いてくれた、そのことへの深い感謝を語っていたのでした。

平等一如(びょうどういちにょ)の「空」や「涅槃」の世界に至ることは重要である。しかし、そこに止まってはならない。そこからさらに、諸々の事象が錯雑(さくざつ)する現実の世界、迷いもあれば悩みもある差別(しゃべつ)の世界、思慮分別と切り離せない言葉の世界、そこにちゃんともどって来られなければならい。それが、いにしえの禅僧たちの考えでした。人に道を伝えることなく、自分たちだけで向き合って――つまり、互いの顔だけを看て、他者が眼に入らぬ状態で――静かに遷化した二人の僧、彼らは百丈の供養を受けたかの「辟支仏」と同じところに自らを閉ざしていたのでした。

では、こう説いた洞山自身の遷化は、どのようなものだったでしょうか?

咸通(かんつう)十年己丑(つちのとうし)の歳(八六九)、三月一日、師はきれいに頭を剃り、衣をまとい、鐘をつかせておごそかに身まかられた。

門下の僧たちは号泣し慟哭した。

すると、師は再び目をさまされ、こう仰せられた。

「出家者たるもの、心が外物に依存せぬことこそがまことの修行。どうして未練がましく悲しむことが有ろう」

そして「主事」の僧に「愚痴斎(ぐちさい)」(愚かさのための斎会〈さいえ〉)の支度を命ぜられた。「主事」は師を慕うあまりその支度を少しずつしか進めず、七日目にようやく準備が整った。

その日、師も斎会の料理を少しだけ召し上がった。

一日が終ると、師は仰せられた。

「僧たるものが、何という粗忽ぶりか。臨終にあたって、かくもさわがしく泣き叫ぶとは」

八日目に至って、師は風呂の支度を命ぜられ、沐浴を終えると、端坐したまま永遠に身まかられた

春秋(よわい)六十二、僧夏(そうげ)四十一であった。(『祖堂集』巻6洞山章)

洞山は、文字どおり、涅槃の世界から現世に引き返して来ました。そして弟子たちに、別れを惜しむ時間と今ひとたびの戒めを与え、そのうえで、あらためて長逝したのでした。洞山は弟子たちの恋着を叱りましたが、実は洞山の方も、死してなお門下の僧たちを捨ておくことができなかったのでしょう。良し悪しの問題でなく、唐代の禅僧のなかにはそういう人もいたのだと言うしかありません。

―― 我々の生まれ方は一つ、死に方はさまざま.

※本稿は春秋社から2022年に刊行された『禅僧たちの生涯――唐代の禅』の「むすび――生まれ方は一つ、死に方はさまざま」(293~301頁)の一部を変更して再録したものです。