1)近代とは

この夏、日本の雑誌やテレビでは「戦後80年」あるいは「昭和100年」を冠する特集を一斉に組んでいる。その中で私は、さらに長い「近代」をメディアの歴史的な視点から俯瞰して考えてみたい。なぜなら、インターネットの登場によって現在塗り替えられているメディアの歴史は、新しい「近代」の始まりを告げているからである。

ところで「近代」という語は、遙か昔から使われてきた語で、紀元前の中国・前漢でまとめられた『戦国策』にもみられるし、J.ハーバーマスによれば、モダン(Modern)、モデルン、モデルニテート(近代、現代的)という語も五世紀後半のローマ時代に遡るという。つまり、このことばが示すのは、それぞれの時代で過去の「旧」から現在の「新」へと移り変わってきたという人びとの意識である。

しかし、西洋と日本で共通して現在に至っている「近代」の概念は、伝統や古典古代に対立し拒否するというだけでなく、近代科学による認識の無限の進歩に対する信仰、人間が社会的あるいは道徳的にますますよい状態に進歩していくという考え方、新しいものへの崇拝、未来へと自己変革を続ける理想への歩みといった志向を含んでいる。

ただし、日本の「近代化」は、明治維新以降、それまで何百年間も続いてきた中国の古典を基礎とする文明から、欧米先進国の科学を軸とする西洋文明へと、日本人が自ら準拠する支配的な知の体系を切り替えるという大転換でもあった。それは抽象的な問題ではなく、和服から洋服に着替え結い髪を切る、畳の上に座る代わりに椅子に腰掛けてテーブルで仕事をする、木造建築から石造りの建築に変える、蒸気船を建造し鉄道を敷く、軍隊と学校を創設する、東洋医学でなく西洋医学を導入するなど、生活や社会制度の全面的な変革であった。そうした日本の近代化に、メディアはどう関わったのだろうか。

2)メディアとは

ここでメディアということばで指すものを考えてみよう。一般的には、新聞雑誌といった出版物、ラジオ・テレビといった放送、インターネットなどを総称して、メディアということばは現在使われているが、もともとはメディア(Medium, 複数形Media)は、紀元前のギリシャ時代に遡る古い語で、何かと何かを媒介する媒体という意味である。古代には、神のことばを人間に伝える巫女をメディアと呼んでいた。つまり、人のコミュニケーション活動を媒介するものがメディアである。

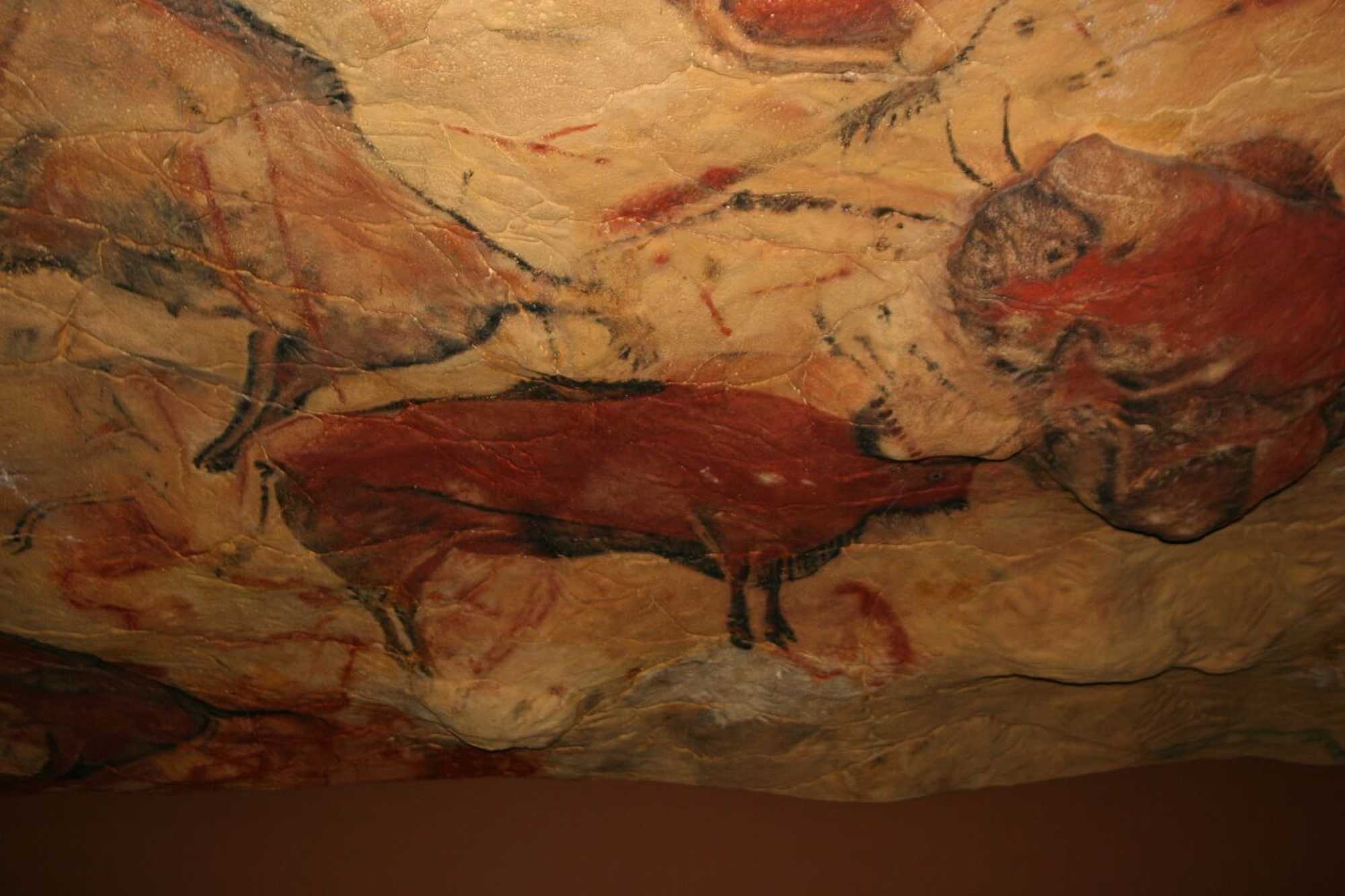

人が何かを表現し伝え意味を理解するという行為は、記号を扱う人間の能力に根ざしている。記号は人間の抽象化能力でもあり、表現の起点でもある。だから、アルタミラの洞窟の壁に描かれた絵をメディアの始まりと論ずるコミュニケーション史もある。また、人の言語や文字を人間の最初のメディアと考える研究者もいる。おそらくメディアの始原は人類の存在と共にある。

だが、現在に直接繋がるメディアの系列は、科学技術の発展と人間のコミュニケーション活動が組み合わさって展開してきた。メディアにおける近代は、まず活版印刷の技術と電気による通信技術によって始まったといえよう。それはより多くの人びとと情報を共有したいという欲望と、遠くの人びとと連絡を迅速に取りたいという要求から生まれた。

3)印刷技術と江戸時代

粘土板やパピルス、羊皮紙、あるいは竹簡や紙に文字や絵を書き、他の人びとに伝達することは古代から中世に至る長い間、行われてきたが、それらは同じ宗教の僧侶達や商人仲間やあるいは王朝の役人や支配階層の間でのみ共有され、多くの人に開かれたものではなかった。文字を読み書きする能力は特殊な職業――僧侶や書記などに必要な特別な技能であり、一般の人びとには必要とされないものだった(ヨーロッパでは、王侯貴族でも文字が読み書きできない者がいた)。読書する人口が少なかったので、書の複製は写本か木版による印刷で間に合っていた。

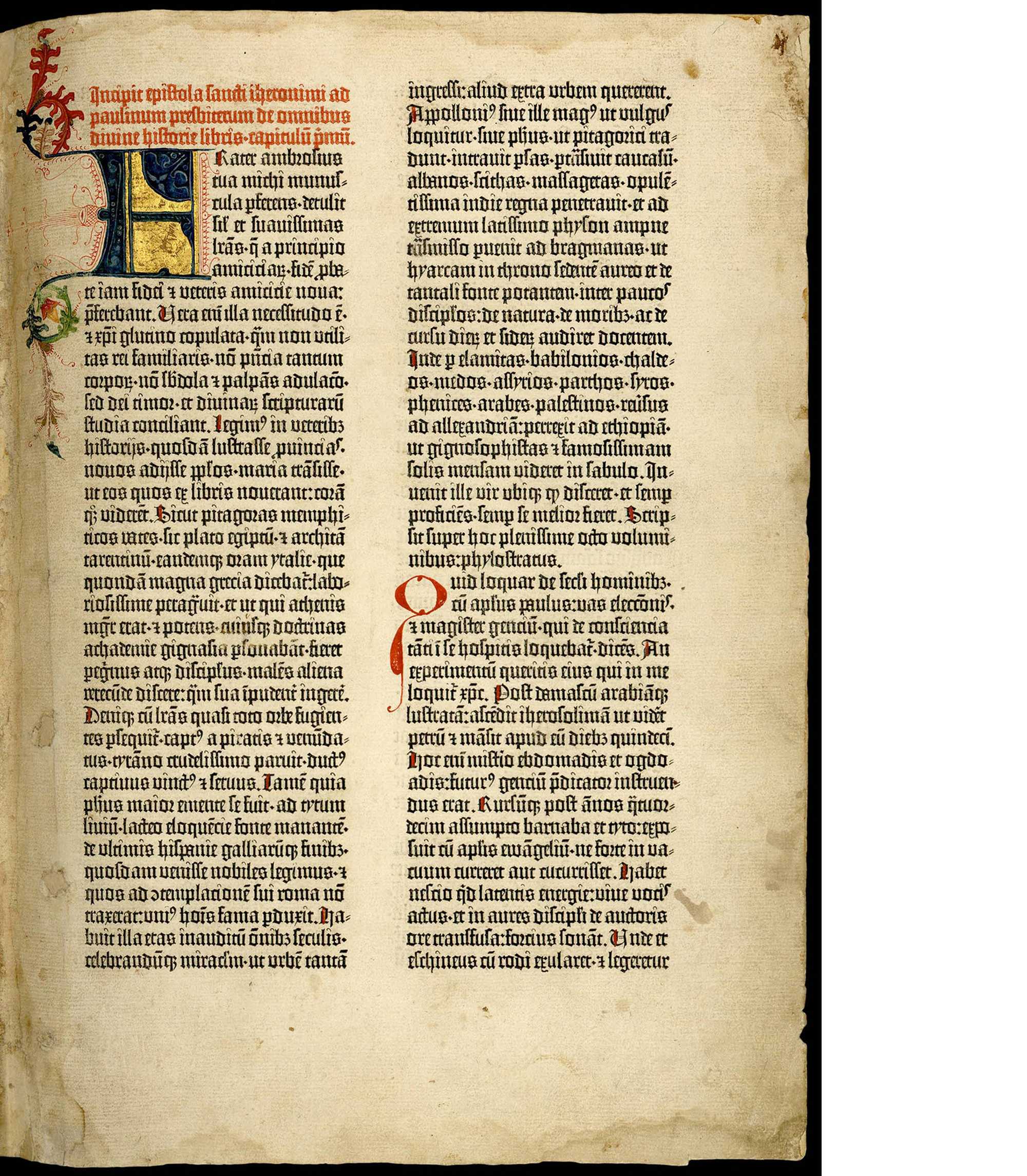

15世紀前半にJ.グーテンベルグが鉛合金の金属活字による活版印刷を開始し、1455年に活版印刷による最初の四十二行聖書(各頁が42行の行組で構成された聖書)を完成させたことは、ヨーロッパの宗教、思想、科学の発展に大きな貢献をもたらした。聖書はそれまでのように一年がかりで写本を作成するものではなくなり、安価に大量に頒布(はんぷ)される印刷本となった。

宗教改革でプロテスタントは、教会での説教を通してではなく、自分達のことばに翻訳された聖書の中に人びとが直接神のことばを読むことが出来ると主張した。また、ギリシアやローマの古典が大量に印刷されて出回り、ルネサンスの広がりに寄与し、さらに17世紀の啓蒙思想や科学革命に至る萌芽を育んだ。

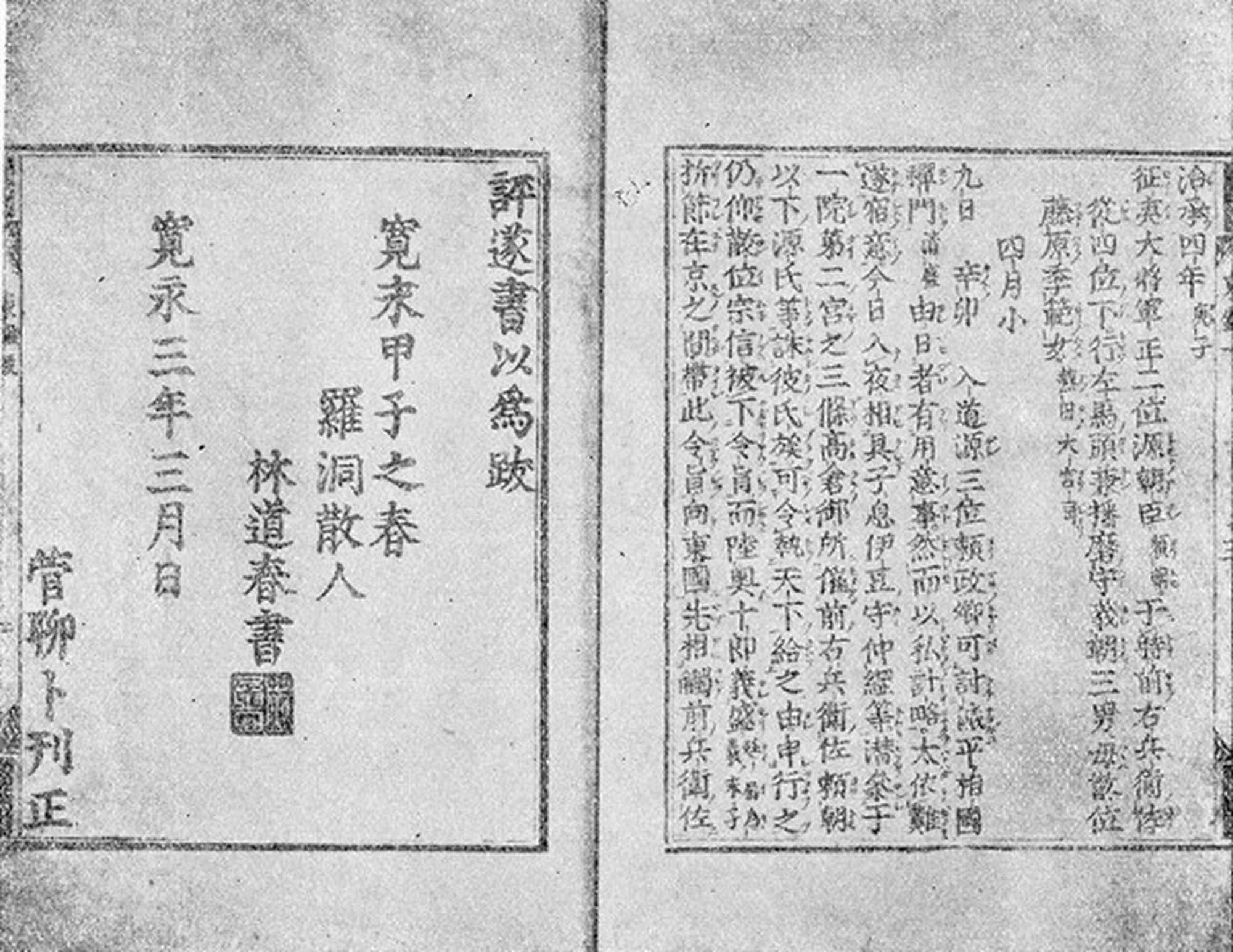

しかし、この活版印刷技術は日本や中国では広がらなかった。16世紀末にキリスト教の布教活動のためにキリシタン版と呼ばれる活版印刷物が作られたが、禁教で短命に終わった。また、中国や朝鮮でも木活字などの活版印刷技術が11世紀以降生まれ、豊臣秀吉の朝鮮出兵の際には欧州から伝わっていた銅活字が持ち帰られ、さらに徳川家康の下でいわゆる「古活字本」が製作された。しかしこれも1640年頃には絶えてしまった。

問題は漢字の多さだった。アルファベット26文字ですべて賄える欧州諸語とは異なり、三千字以上ある漢字の活字を揃えるだけでも大変であり、さらにそれにひらがなやカタカナを組み込んで版を作るのはかなりの労力を伴う作業であった。それよりも木版製版による印刷の方が技術的にも商業的にも合理的であった。江戸時代の本屋はこの版木を売買する版権を基本として商売を行い、京都、大阪、そして江戸で出版文化が花開いた。仏典や『論語』などの漢籍、歴史書や『太平記』といった硬い書だけでなく、庶民向けの戯作本や浮世絵が売られ商業的に発展した。幕末に向かって出版点数は増加したが、一点当たり二百部から多くても三千部程度の発行量であった。庶民の多くはこれらを購買するのではなく、貸本で読んで楽しんだ。

だが、江戸時代の出版文化は徳川幕府の統制下にあり、政治に関わる時事的な事柄を印刷して広めるのは禁じられていた。噂を元に非公式のかわら版が作成されて、火事や地震などのニュースが伝えられたが、18世紀から19世紀にかけて西欧で発達した新聞雑誌と同等のものは生まれなかった。それは封建的な身分制度の下で、コミュニケーションが基本的に階級内に留まり、階級を超えて世論を形成する公共圏が成立しなかったためである。

そうした中で、西欧における新聞の存在を、長崎の出島を通じて日本の知識人達は知った。1850年代になると中国の各港で主に宣教師によって発行された『遐邇貫珍(かじかんちん)』『中外新報』『六合叢談(りくごうそうだん)』などが輸入され、キリスト教関係の記事を削除して官版として刊行された。漢字漢文が理解できた当時の知識人には中国語の原文のままでも読めたのである。また、植民地ジャワで発行されたオランダ語の新聞を日本語に訳した『バタビヤ新聞』が1862年に創刊された。ただし、これらはごく一部の知識人が海外事情を知るため手を伸ばしただけだった。

4)近代国家創設期の新聞

1868年(慶応四)1月に戊辰戦争が始まってから、1883年(明治16)7月政府発行の『官報』が創刊されるまでの約15年間に、日本人はメディアとしての新聞や雑誌という逐次刊行物の意味を理解するようになった。

第一に、新聞が文明開化の一環であるばかりでなく、近代化を推進する手段として認識されるようになった。明治政府は戊辰戦争に際し佐幕派を中心に多数発行された新聞を、政府の正式な刊行物『太政官日誌』以外すべて廃刊させたが、まもなく新聞を奨励する方向に転じた。内外の最新事情を人びとに知らせ啓蒙するための手段として新聞を欧米のように発行することを文明開化の一環と考え、活版技術の普及も後押しした。しかし、人びとはしばらくの間、新聞はお上がお触れを印刷したものと受け取った。

第二に、新聞という定期刊行物は、新たな時間意識をもたらした。書籍のような内容が年月が経っても変わらない完成した出版物と異なり、新聞は同じ題号の下で、毎回異なった新しい情報がもたらされる。一週間あるいは一日ごとといった一定間隔で内容が常に更新される連続した出版物である。絶えず更新される情報というのは、近代メディアの特徴である。そして定期的な更新には必ず年月日や時刻が刻印される。新聞の発行は、1873年(明治六)に旧暦から新暦の太陽暦に移行する際に新たな暦を浸透させる役目も果たした。後にラジオやテレビ放送は、何時何分という時間を生活の中に定着させ、また、インターネットによって我々は秒を意識する世界に住むようになるが、そのようにメディアが生活の中の時間軸として機能するようになった端緒は新聞の発行にある。

第三に、新聞は遠く離れた土地や国の情報をもたらしてくれる。あるいは、事件の現場や現地に行かなくても、居ながらにしてニュースを知り、集めて検討することができる。それは人びとの世界に関する認識を大幅に広げた。自分の生まれ育った村や町だけでなく、より大きな国というまとまりや海外の国々などに関する知識を庶民に広めた。

その背後にあったのは、蒸気船や蒸気機関車という交通手段の発達、そして電信という技術である。明治政府は、造船や鉄道とともに電信の技術をいち早く国家プロジェクトとして導入した。1869年(明治二)に横浜~東京間に電信線が敷設され、約十年で、アジアで最初に国内の主要都市を結ぶ電信網を完成させた。また、1871年(明治四)には長距離海底電信ケーブルに長崎が中継地として組み込まれ、海外からの電報がここから全国に送信可能となり、同年に始まった郵便制度とともに新聞発行者の情報収集を支えた。

しかし、電信は国家の管理下に置かれたため、必ずしも新聞記者が自由に使うことはできなかった。たとえば、1877年(明治十)の西南戦争では、電信は軍事専用として民間の利用は禁じられたので、福地桜痴などの新聞記者は手紙で戦場の模様を書いて送ったが、そのニュースには十日ほどのタイムラグがあった。

第四に、新聞雑誌は同じ言語を読み書きし理解する人びとの共同性を涵養(かんよう)し、日本語による共通の言論空間を広め、世論を形成することを可能にした。特に1874年(明治七)『読売新聞』の創刊以降、総振り仮名付きの小新聞が多数の読者を獲得し、同一の情報に毎日のように接して、しかもその情報を元に話し議論し交信する人びとの集団が庶民にも広がった。これにより、政府に対する批判や意見を自由に表す公共圏が拡大する一方、板垣退助ら元武士階級を中心とした民権運動を活発化させた。これに対し、明治政府は1875年(明治八)、新聞紙条例を公布し、以後、新聞に対し日本国家は介入し続けることになった。

政府による新聞というメディアへの介入は、内容を検閲し、編集者への罰金を科したり、発行停止という処分を行うだけではなかった。時事的な事柄、ニュースを掲載する新聞雑誌には高額な保証金を納めさせる制度を設けて小規模な言論誌を潰した。また新聞に補助金を密かに与えて、反政府的な言動を掲載しないようにした。外国人が日本語の新聞を経営することを危険視し、明治初期の有力紙『日新真事誌』の創立者だったJ.R.ブラックをさまざまな手段を用いて排除した。そして前述した通り1883年(明治16)には政府自らが『官報』を発行し、世論のコントロールを図った。こうして、新聞ジャーナリズムと政府によるの言論の自由をめぐる攻防は、言論法を基盤として、1945年の敗戦まで続くことになった。

5)都市化と帝国主義下の新聞

近代国家樹立のための政治機関と国民の啓蒙のために、新聞は1890年代までに知識人層を中心に定着した。1889年(明治22)に発布された大日本帝国憲法の下で、納税額による男子のみの制限付きで衆議院議員の選挙が行われるようになると、新聞は政党と議員の選挙のための重要な媒体となった。特に地方紙は政党に分かれ政争に荷担した。とはいえ、東京や大阪などの都市でも、新聞は数万部程度のローカルなメディアに留まった。

しかし、日清戦争(1894年)および日露戦争(1904年)を経て、台湾や朝鮮半島を日本の支配下に置くと各産業が発達し、新聞は経済的な要素を強くしていった。鉄道などの交通網が発達し、工場労働者を中心として第二次産業の人口が増え、会社組織による管理業務が増えると事務作業をするサラリーマン層が都市を中心に拡大した。こうした都市中産階層を主な読者として、特に東京と大阪の有力紙は、地域版を発行して周辺地域に読者を拡大し、部数を10万部から30万部へと拡大するようになった。

増大した新聞読者層は、日露戦争後の講和条約に対する不満を街頭に出て訴える大衆となり、また大正政変(第三次桂太郎内閣を総辞職に追い込んだ憲政擁護運動)では内閣を弾劾する憲政擁護大会に駆けつける人びととなった。こうした読者と共に、新聞は民主主義、とりわけ普通選挙の実施を求めて勢力を拡大した。マス・メディアに成長した新聞は業界としての意識や連繋を強め、その力を官僚や産業界も認識するようになり、記者達との取材や連絡をまとめる記者クラブが各組織に定着した。

第一次世界大戦による経済的な飛躍を背景に、資本主義化が新聞社でも進められた。それを牽引したのは大阪から発展した『朝日新聞』と『毎日新聞』である。両社は合資会社から株式会社へ転換し、広告収入を増大させ消費社会に即応した紙面づくり、特にアメリカの方式を取り入れた、一面に大見出しを踊らせる総合編集制、社会部の創設、高校野球や家にこもっている女性たちを対象にして工場や軍事施設など見て回る「婦人見学」など事業部によるイベントの展開、そして目抜き通りに最新式のビルを建て、主要都市を拠点に全国紙という日本独特の新聞形態を構築した。

1910年代から1920年代にかけて、新聞が自ら近代化を進めるメディアとなって発展した時期につくられた、こうした特徴は、現在に至るまで日本の新聞の基礎となった。1930年代以降、各都道府県ごとに一紙に整理された地方紙と共に、全国紙との二重構造が戦後にも引き継がれた。

一方で、植民地における新聞には、帝国主義の方針が明確に表れた。台湾や朝鮮を支配した総督府は内地以上に厳しく新聞を監督し、日本語以外の新聞発行も制限した。また、中国各地における日本語および中国語の新聞、あるいは『ジャパン・タイムズ』のような英字紙には、外務省が資金援助を行い、日本が推し進める近代化に沿うような言論を展開させた。こうした対外的な「新聞操縦」によって、日本はアジアでの近代化を推進すると同時に、アジアでの植民地化を進めていた欧米の帝国勢力と対抗しようとした。

6)昭和前期における大衆化と国家協力

1920年代には電気および電波による新たなメディアが登場した。第一にラジオ放送が1925年東京放送局(JOAK)の開局で始まり、翌年設立された日本放送協会の下で、ソウルの京城放送局(1927年開局)、台湾の台北放送局(1928年開局)が帝国による放送ネットワークを構築した。1931年9月に初の「臨時ニュース」が満州事変を伝えると、ラジオの聴取者は100万人を超え影響力を増した。第二に、サイレント映画に替わってトーキーが1920年代末から商業的に上映され、1930年代には、トーキーによるニュース映画が人気となり、専門の劇場も誕生した。第三にテレビの開発が世界各国で行われ、日本でも高柳健次郎などが実験放送を進めていた。

このように先進国と肩を並べて新しいメディアが導入され未来的な輝きに満ちていた1920年代から1930年代前半は、メディアの大衆化が進んだ時期でもあった。役所や企業にしかなかった電話が一般家庭の富裕層に普及し始め、代表的な全国紙や講談社の雑誌『キング』が百万部突破を記録し、「円本」と呼ばれた全集や文庫本、新書、パンフレットなどの大衆出版物が大量に売れ、婦人雑誌や少女雑誌が華やかな表紙で書店を彩り、出版業はかつてない隆盛をみた。それは民主的な言論の公共圏の拡大を示していた。

しかし、同時期に日本では関東大震災(1923)、普通選挙法の成立(1925)、金融恐慌(1927)と大きな衝撃が続き、社会主義思想や労働運動への圧迫が強まっていた。その中で、反戦、反体制、反国家的な思想や自由な言論の芽は摘み取られていった。国際的孤立を深めた日本が、満州事変、満州国の成立を機に1933年に国際連盟を脱退し、1937年に日中戦争を始めると、新聞もラジオもメディアはすべて国策への協力を余儀なくされた。なかには言論の自由という原則よりも国家への協力を積極的に支持する者もいた。

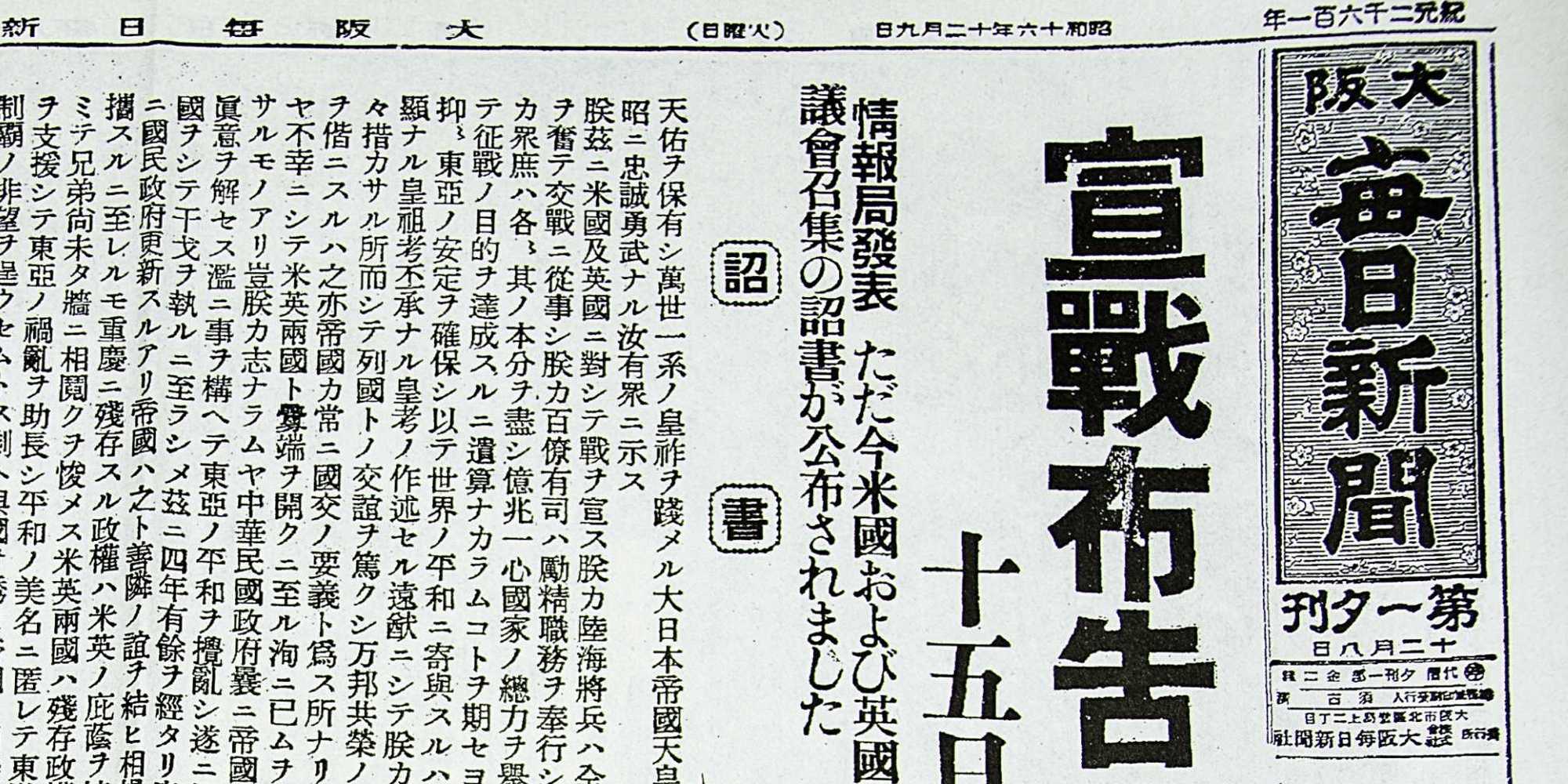

当初から国家に統制されてきた電信電話およびラジオ放送は言うまでもなく、自由主義的な新聞雑誌も「用紙統制」(紙の配給制度)によって、映画も1939年の映画法によって、国民に対する啓発宣伝のため総動員体制に組み込まれるようになった。1941年に太平洋戦争が始まると大本営発表による統制が行われ、翌年のミッドウェー海戦敗退以降は、軍による虚偽に満ちたニュースを国家に奉仕する「報道報国」としてメディアは伝え続けた。

7)占領期におけるメディア政策と戦後の曲がり角

1945年9月から米軍を中心とする占領軍による間接統治が始まったが、そのなかでメディアは直接統治の対象となった。手始めに新聞紙法をはじめとする言論法が停止及び廃止となり、従来の全体主義的国家支配からメディアを解放した。そして軍国主義を撲滅し民主主義を日本人に再教育すべく、メディアは民間情報教育局(CIE)による指導と、民間検閲支隊(CCD)による検閲を受けることになった。

メディアの経営陣は、公職追放され戦犯に問われたり、若手達が結成した組合の追及を受けた。しかし、国策で創設された同盟通信社の解散と植民地における放送設備等を失ったことを除き、日本の国内メディア全体としては戦前の技術と資本の体制が継続維持された。朝鮮戦争が始まると、左傾化を憂慮した占領軍の示唆の下で、共産主義の同調者あるいは組合活動に熱心な者を解雇するレッドパージが行われたが、それも日本のメディアの体制を根本から揺るがすものではなかった。

占領期に行われた最も大きな改革は、日本放送協会の改組と放送法を含むいわゆる「放送三法」の制定であった。これに基づいて、民間のラジオ放送が1951年の中部日本放送をはじめとして開始された。テレビ放送も戦争で技術開発が中断していたが、米国のNTSC(National Television System Committee)方式を採用して、1953年にNHK、次いで日本テレビが本放送を開始した。1960年にはカラーテレビ放送が開始されたが、白黒テレビからカラーテレビへの移行は1970年代になってテレビ受像機の価格が安くなってから本格化した。テレビは、高度成長期に冷蔵庫や洗濯機などと並ぶ家電製品として、豊かさを求める庶民の憧れの対象となった。

1970年代に人びとは戦後日本の復興と戦前以上の近代化をメディアを通じて実感した。自分たちの住んでいる村や町を越えて、大阪万博、沖縄返還、札幌五輪、東京の超高層ビル、夢の超特急と呼ばれた新幹線、巨大な団地などを、多くの人びとはテレビを通じて観た。核家族化が進行し、「一億総中流意識」が広まった。当時、九割以上の世帯で新聞を購読しており、テレビの普及率も90%を超えていた。1975年には媒体別広告費で、それまでトップだった新聞を抜いてテレビが最大となった。

続く1980年代はテレビも新聞雑誌も書籍出版もメディアすべてが、好調な経済の基盤の上で繁栄した。『ニュースステーション』をはじめとするテレビのニュース番組やワイドショーが視聴率を上げ、世論に影響を与えるようになったが、メディア全体の枠組みは変化しなかった。

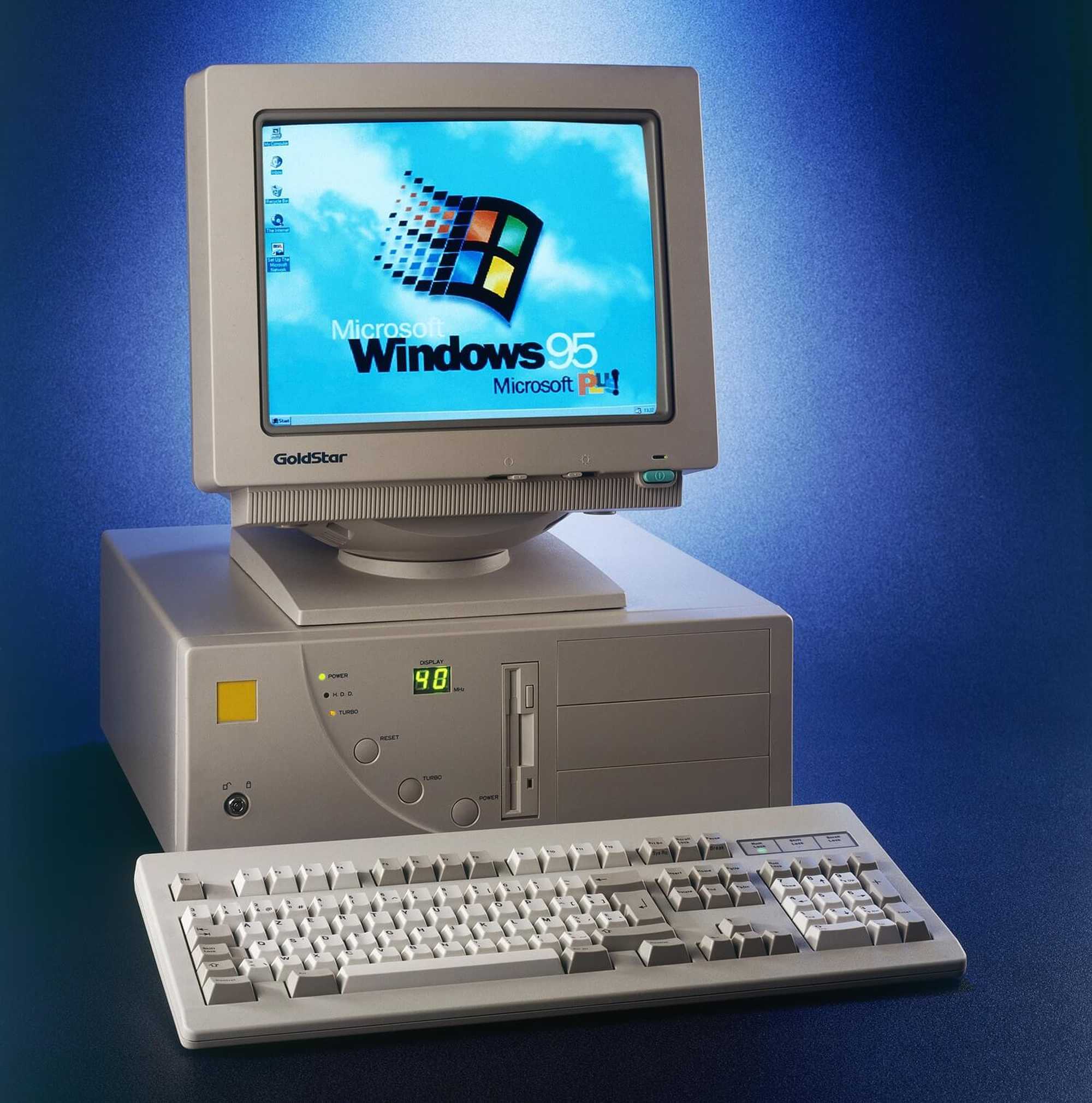

1989年に衛星放送の本放送が始まり、天安門事件や東西ドイツの統一、冷戦の終結などをリアルタイムで目撃するようになったが、戦後の大きな曲がり角は1995年であった。阪神大震災と地下鉄サリン事件が起き、ウィンドウズ95の発売によりインターネットが一般に普及し始めた。1997年に新聞の総発行部数はピークを迎えた。また、テレビの視聴率や視聴時間も減少傾向に転じた。マス・メディアとしての新聞とテレビ、さらに週刊誌をはじめとする雑誌の凋落が始まった。多くの人びとが同じような記事を読み同じような番組を観る大衆的なマス・メディアの時代は終わりを告げ、各自の選択により情報を共有せず人びとが分断されるポストモダンの時代に突入した。

先進国を追いかけ、キャッチアップすることで近代化を進めてきた日本は、今、立ち止まって近代化を再考する必要に迫られている。より多くの人びとと情報を共有したいという欲望から発展した活版印刷と、遠くの人びとと連絡を迅速に取りたいという要求から生まれた電気通信技術は、現在、インターネットとデジタル化の中で一つに収斂しつつある。手のひらのスマホでメッセージや動画をやり取りする、民主的情報受発信の究極的な形が広がり、それに付随するインターネット広告費が2019年にはテレビの広告費を超えて最大となった。

しかし、それは人間の日常的なコミュニケーションが監視され、米国などのビッグテックが主導するAIのような科学技術によって吸い上げられ、利益を生む手段として搾取される間口が広がっただけのようにも思われる。新聞やラジオやテレビといった旧来のメディアが今後、社会のなかでどのような位置を占めていくのか、またインターネットとともに豊かな人間社会のコミュニケーションをどのように育み支えるのか、近代におけるメディアのたどった道が教えてくれる教訓はいくつもあるように思う。