「世界=円」を描くということ

知っている人は知っていると思いますが、実は私の生業(なりわい)は、大学で哲学を教えるというものです。(ここだけの話ですが)そんなことは、本当は不可能なのです。哲学は、特殊な病気(おそらく不治)なので、病気にかかった人は、自然と慢性状態になります。何も教えなくても、自分で本を読んだり、いろいろ深く考えこんだりして、病膏肓[やまいこうこう]に入ります(とてもいい言葉だぁ)。ですので、私は、この上なく余計なことをしているのです。なんとも因果な商売を日々鬱屈しながら30年近く続けているということになるでしょう。

この仕事を始めた最初の頃、どうしても違和感を覚えたのが、黒板に大きめの円をチョークで描きながら、「これを世界だとしましょうか」などと言うときでした。哲学のお勉強で必ずでてくる「内在」とか「超越」とか「超越論的」とかのお決まりの言葉を説明するとき、<世界=円>を描くのですが、このことに何とも言えない居心地の悪さを感じたものです。なんかすごくいい加減なことをしている気がしたからです。

というのも、そもそも「世界」って、こんな風に円で描けるものなのか。世界って、円なのか。正方形や三角形ではないのか。そもそも境界があるのか、などなど。いやいや、その前に「世界」って、いったいぜんたい何なのか。偉そうに<世界円>を描く自分が、世界についてどれだけのことを知っているのか。これは、地理的な円(つまり、世界地図的なあれ)なのか、宇宙全体のことなのか、頭のなかにあるイメージなのか、描いている自分は世界の一部なのに、世界全体を描くことができるのか、などなど。疑問は尽きません。こんな疑問やもやもやを抱きながら、チョークで円を一気に描いていたのでした。

たとえば、(重篤な哲学病患者)ウィトゲンシュタインは、「世界」について、こう言います。

5.621 世界と私とは、ひとつである。

5.63 私は、私の世界である。

ウィトゲンシュタインのこの二文は、とても好きなので、いままでいろんなところで紹介してきました。その通りだなぁと思ってしまうからです。この文は、『論理哲学論考』(野矢茂樹訳、岩波文庫を使います)という若い時期に書いた本のなかにでてきます。この時期のウィトゲンシュタインは、とても特異な独我論(世界にいるのは自分だけ、という考え)をとなえていました。

あらゆるものの中心である<私>と、その<私>から出発した世界全体とは、結局同じものである。そして、よくよく考えてみると、その<私>という中心が、最終的には消えてしまい(世界のさまざまな現象が展開する背景にすぎないから)、「純粋な実在論」(「ただの実在論」といった方がいいかもしれません)になるというのです。(「独我論を徹底すると純粋な実在論と一致する」5.64)

私の眼前で世界が展開していて、私自身は、そのなかには登場しない、というわけです。そりゃそうですよね。私自身の視野のなかに、私の眼球そのもの、つまり、私の視点や私自身(つまり、視点の奥にある<何か>)は、絶対に現れない。そんなことは、構造からして不可能です。

そして、だれでも、どんな存在でも、この<私>という中心からしか世界を眺めることはできませんので、どんな存在にとっても、世界とのつきあい方は、こんな感じになるのではないでしょうか。ですので、ここでウィトゲンシュタインが言っていることは、どなたでも直観的にわかるのではないでしょうか。心から納得するかどうかは、べつにして。

そして、このような「私=世界」の状態を、ウィトゲンシュタインは、「視野」の比喩を使って、わかりやすく説明します。

5.633 世界のなかのどこに形而上学的な主体が認められうるのか。

君は、これは眼と視野の関係と同じ事情だと言う。だが、君は現実に眼を見ることはない。

そして、視野におけるいかなるものからも、それが眼によって見られていることは推論されない。

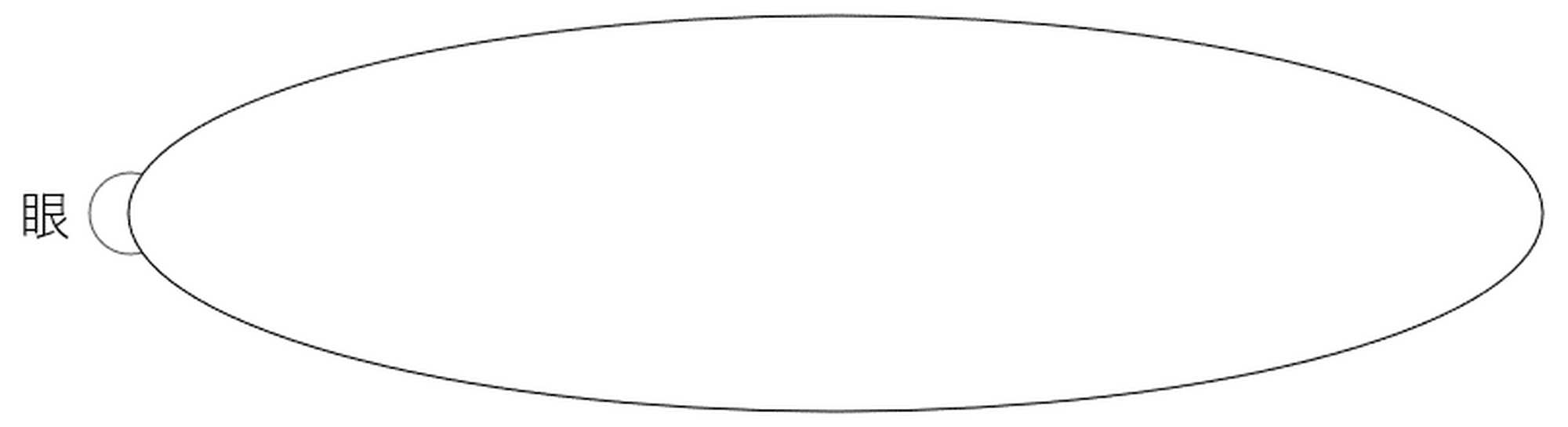

5.6331 つまり、視野はけっしてこのような形をしてはいないのである。

この世界に<私>は登場しない。眼球によって眼球を見ることができないように、世界の中心をたしかめることはできない。だから、それと同時に、世界は、その境界をたしかめることもできない。だって、どこまでが視野で、どこで視野が途切れるのか、その視野の中心の眼によっては、決してわからないからです。世界は、眼前に漠然と拡がっているだけだからです。

そうなるとやはり、私が、哲学の授業でやっているように、世界を“円”で表現するのは、かなり無理があるといえるでしょう。<私=世界>をあたかも、私自身が<私以外>の存在であるかのように、外側から境界づけて描いていることになってしまうからです。

ウィトゲンシュタインによれば、私が鬱屈しながらやっていた円を描くという作業は、とんでもないことだったということになります。絶対にやってはいけないことなのです。何といっても、そんなことは、原理的にできないことなのですから。だって<世界=私>なのですから。

世界は存在しない?

さて、前回の予告通りに、そろそろマルクス・ガブリエルを召喚しましょう。実は、マルクス・ガブリエルも、いま紹介したウィトゲンシュタインと同じように、「視野」を世界の比喩として使っているのです、こんな風に。

視野を例にして考えてみましょう。視野という領域のなかでは、けっして当の視野それ自体は見えません。そこで見えるのは、眼に見える対象だけです―隣席の女の人、カフェ、月、日没など。せいぜいできそうなことは、視野を絵に描いて表現しようとすることくらいでしょう。ここで、たとえば眼前に拡がる視野を寸分違わず絵に描く才能が、わたしにもあるとしましょう。このときわたしは、わたし自身の視野を描いた絵を、じっくり見ることができるでしょう。けれどもこの絵は、もちろん私の視野そのものではなく、わたしの視野のなかにある何かにすぎません。これと同じことが、世界にも当てはまります。わたしたちが世界を捉えたと思ったとしても、そのときわたしたちが眼前にみているのは、世界のコピーないしイメージにすぎません。わたしたちには、世界それ自体を捉えることはできません。世界それ自体が属する意味の場など存在しないからです。(『なぜ世界は存在しないのか』清水一浩訳、講談社選書メチエ、111頁、以下『世界』と略記)

ここで、ガブリエルが言っていることは、どういうことでしょうか? 結論だけ言うと、「視野のなかで見える対象」と「視野そのもの」とを区別して、前者は、われわれに見えているけども、後者は、決してわれわれには把握できないということです。そして、後者のことを「世界それ自体」といっているのです。

ウィトゲンシュタインの言い方に戻れば、「世界=私」なのだから、「世界=私」のなかで展開されている事象は、私(背景)には、見えるけれども、その見ている私(=世界)は、捉えることができない。見ている私(=世界)そのものは、見ることが可能になる視点であり、背景であり、枠組みだから。という感じでしょうか。ようするに、「眼球で眼球を見ることはできない」ということを別の言い方で表しているということになるでしょう。

さて、それでは、最後の方にでてくる「世界それ自体が属する意味の場など存在しない」というのは、どういうことでしょうか。この文章を読む限りでは、どうも、ガブリエルにとって「世界それ自体が属する意味の場」というのが、とても大切な概念らしいということはわかります。とくに「意味の場」という概念ですね。

ガブリエルは、こういうことを考えているんだと思います。さまざまな存在者が存在しているといえるのは、「意味の場」という場所だけである。「意味の場」が形成されていなければ、そこは世界ではない。したがって、何も存在していないということになる。つまり、「意味の場」が形成されなければ、どんなに空間があったとしても、どれほど広い場所があったとしても、それは、「世界」とは言えない。「世界」というためには、そこに「意味」がなければならない、ということになると思います。何も意味が満たされていない、からっぽの「世界」は、存在しないのです。

「意味の場」

「意味の場」というのは、ある特定の「意味」が形成されている場のことです。例えば、どういうものでしょうか。「村上春樹の小説」という「意味の場」、「アンパンマンという漫画」という「意味の場」、「人の感情によるさまざまなドラマ」という「意味の場」、「日本の歴史」という「意味の場」、あるいは、「化学」「生物学」「社会学」などの学問という「意味の場」、いくらでも、この世界には、それぞれ独自の「意味の場」が形成されています。そういう「意味」が形成されている「場」をガブリエルは、「意味の場」と呼ぶのです。それぞれの「意味の場」には、それ特有のルールがあり、独自の「場」をかたちづくっています。この世界は、そのようなさまざまな「意味」がいろいろな関係を織りなしている重層的な「場」ということになるでしょう。

だから「意味の場」は、からっぽの部屋のような空間が最初にあって、そのなかにいろんな家具や荷物が入ってくるというのではありません。まず、ものが現れることによって、その「場」が生じ、その「場の意味」が決まるのです。たとえば、冷蔵庫が現れることによって、初めてそこが台所になるといった具合なのです。冷蔵庫があるからこそ、その部屋は、台所という「意味」をもち始めるのです。電荷が生じることによって、そこが電場になるのと同じことです。こういうあり方をしているのが、「意味の場」なのです。

そして、何かが存在するというのは、こうした「意味の場」のなかに現れることだとガブリエルは言います。

存在すること=何らかの意味の場のなかに現れること

この等式は、意味の場の存在論の原則です。意味の場の存在論は、こう主張します。およそ何かが現象している意味の場が存在するかぎり、何も存在しないということはなく、そこに現象している当の何かが存在している、と。現象とは、「現われ」、「出来事」、「存在」を表す一般的な名称です。(『世界』97‐98頁)

さて、それでは、ただの(?)「世界」は、どうなるのでしょうか。私が、ためらいながら描いてきた<世界=円>は、どうなるのでしょう。「世界円」には、何も意味は充填されていません。

ガブリエルは、「世界」をつぎのように定義します。

世界とは、すべての意味の場の意味の場、それ以外のいっさいの意味の場がそのなかに現象してくる意味の場である。(『世界』109頁)

この定義からすると、「世界」というのは、ありとあらゆる「意味の場」を包摂する大きな「場」のことだと言えるでしょう。でもガブリエルは、そんなものすごく巨大な箱は、けっして存在しないといいます。そんな大きな「意味の場」は形成されないからです。なぜなら、すべての「意味の場」を含むためには、その「場」そのものは、ある意味で、「無意味」なものでなければなりません。その大きな箱が、「意味」をもったら、それは、他の「意味の場」と同じ領域にあることになりますから、他の「意味の場」を包摂できなくなるからです。

ガブリエルの定義する「世界」が存在するためには、「無限の意味の場」を包摂する「無意味な虚無」がなければ、外側のない最大限の「場」は形成されないということになるでしょう。

だからガブリエルは、つぎのように断言します。

世界は存在しません。もし世界が存在するならば、その世界は何らかの意味の場に現象しなければなりませんが、そんなことは不可能だからです。(『世界』114頁)

さて、私がこれから、どういう話をするかは、もうおわかりでしょう。このガブリエルの考えを真っ向から否定する「絶対無」という概念について再びお話しします。この連載の主人公(?)西田幾多郎(この人も、もちろん重篤の哲学病患者です)に戻ります。

今回手つかずの、前回の最後の引用についてもお話ししなければいけません。

次回もお楽しみに。