社会保障というと「難しい」「抽象的でよくわからない」「社会福祉と何が違うのか」といった声をよく耳にします。なんとなく大事だとは思っていても、そのしくみや、自分との関係まではイメージできない人も多いのではないでしょうか。

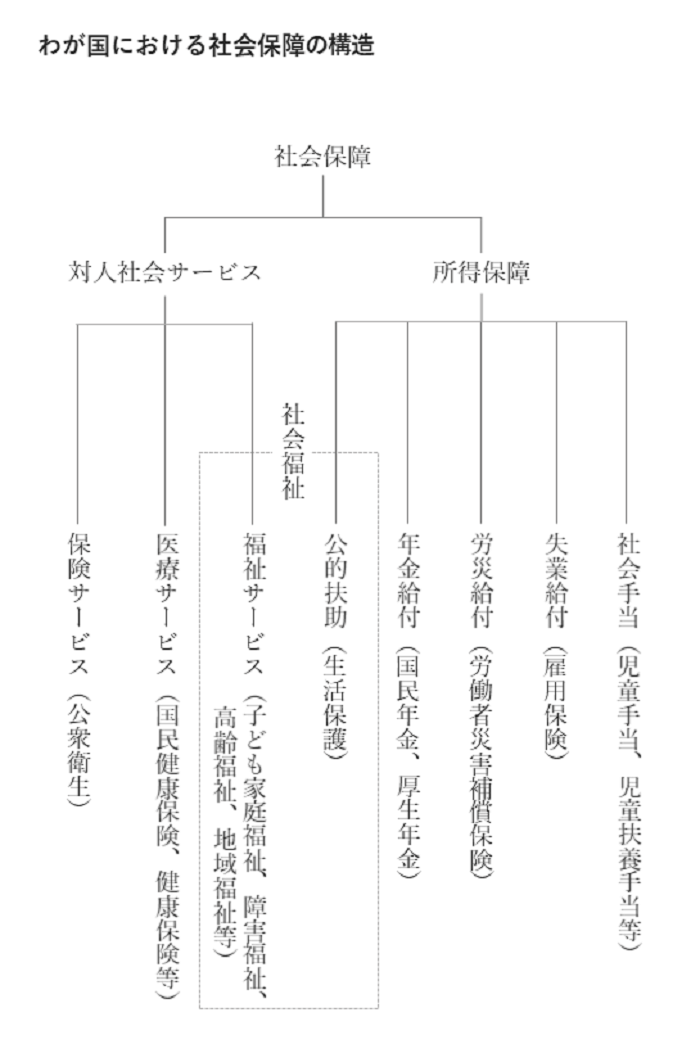

社会保障とは、私たちが生きていく上で抱えるさまざまな生活問題――病気やケガ、失業、貧困、子どもの保育、親の介護など――を緩和・解決するための制度のことで、大きく、「所得保障」と「対人社会サービス」の二つから成ります。混同しがちな「社会福祉」とは社会保障の下位概念で、所得保障のうちの「公的扶助」と対人社会サービスのうちの「福祉サービス」を合わせたものです。

社会保障という言葉(原語は「Social Security」)の初出は1935年に制定されたアメリカの社会保障法だとされていますが、実際にはそれ以前から旧ソビエト連邦(現ロシア)で使われていました。その思想が大きな影響を及ぼしたことは確かですが、社会主義国と資本主義国では目的、制度、財源が異なるため、旧ソ連の社会保障がそのままアメリカに波及したわけではありません。最も大きなきっかけとなったのは、1929年の世界恐慌です。ニューヨーク株式市場の大暴落に始まるこの不況によっていくつもの銀行が倒産し、街には失業者があふれました。これに対してアメリカ政府はダムなどの公共事業によって雇用を創出し、社会不安を解消する「ニューディール政策」を実行します。社会保障法の制定は、このニューディール政策の一環だったのです。

アメリカに限らず、世界恐慌前後の資本主義国では労働者の不満が高まっており、いつ社会主義運動が起きてもおかしくない状況でした(革命によってソビエト連邦が成立したのは1917年です)。そんな中で社会保障は、民衆の不満を和らげ、資本主義の崩壊を防ぐ役割を果たしたということができるでしょう。

社会保障の財源

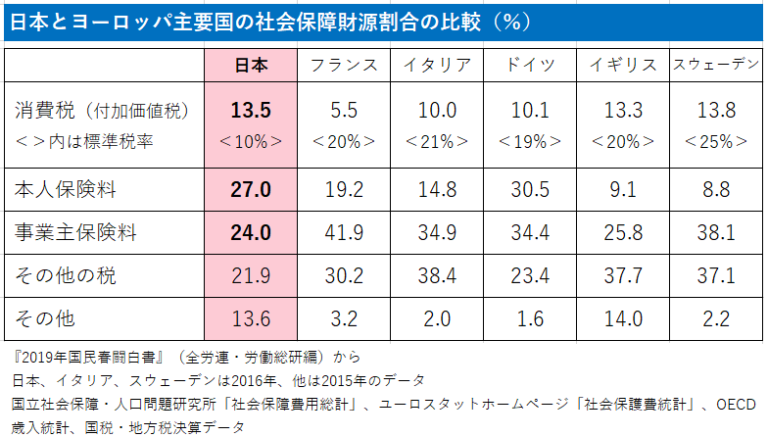

このようにして生まれた社会保障ですが、同じ資本主義国でもその考え方はさまざまです。ここでは社会保障の財源に注目して、日本とヨーロッパ主要国の違いを見てみましょう。

社会保障の財源には、多くの国で、各種税金と社会保険料があてられます。社会保険料は労働者と事業主の双方が負担するもので、政府はこれを社会保障以外の用途に使うことはできません。これを踏まえて以下の表をご覧ください。

まず目につくのは、日本の消費税の割合の高さです。2019年、当時の安倍晋三首相は消費増税の際に「消費税は社会保障のため」と説明しましたが、13.5%という割合はスウェーデンと既に同等です。にもかかわらず、日本はスウェーデンのような福祉国家にはなっていません。要するに、消費税と社会保障の充実度合は関係がないのです。それ以前に、所得の低い人ほど重い負担となる消費税は、社会保障の財源としてそもそもふわさしくありません。なお、スウェーデンでは一部の食料品で消費税が免除されるなど、低所得者への配慮がなされていることを付け加えておきます。

二つ目のポイントは、社会保険料の負担割合です。日本では本人保険料が事業主保険料を上回っているのに対し、ヨーロッパの国々では総じて事業主の方が大きくなっています。一体なぜでしょうか。

人びとが心身ともに健康であれば、企業は有能な人材をいつでも採用することができます。あるいは、いま問題となっている介護離職を例にとると、優秀な従業員が親の介護のために辞めてしまうのは企業にとって大きな損失ですが、福祉サービスが充実していればそのような事態を避けることができます。つまり、社会保障によって最も利益を受けるのは企業なので、企業が多く負担するという理屈なのです。それではなぜ日本では、消費税にせよ、社会保険料にせよ、国民の負担が大きいのでしょうか。

日本の社会保障

日本の社会保障は日本国憲法25条をそのよりどころとしています。別の言い方をすると、国民の生活に国が責任を負うという社会保障の観念は、第二次大戦が終わるまでありませんでした。一人ひとりの国民が主権を持つ現憲法とは異なり、大日本帝国憲法では主権が天皇にあるため、国民の生存や生活に関わる権利は天皇の恩恵によって与えられるものに過ぎなかったのです。ちなみに、日本国憲法はアメリカから押し付けられた外国憲法だという「通念」が一般化していますが、25条の「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」という文言は、GHQの草案には存在しません。

日本国憲法25条(生存権、国の社会的使命)(1946年)

第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。出典:「日本国憲法」1946年11月3日公布。

1995年、日本の社会保障は大きなターニングポイントを迎えます。この年、社会保障制度審議会(=内閣総理大臣の公的諮問機関)から出された勧告(95年勧告)は社会保障の理念を「みんなのためにみんなでつくり、みんなで支えていくものとして、21世紀の社会連帯のあかしとしなければいけない」とし、国民同士の助け合いの必要性を主張しました。加えて、「国民は自らの努力によって自らの生活を維持する責任を負うという原則が民主社会の基底にある」という「自己責任論」を前面に打ち出し、国家の責任を捨象する方向性を明らかにしたのです。

その狙いは、先述した社会保険料の本人負担の増大や、社会保障費の抑制だけではありません。国は、バブル崩壊による深刻な経済不況の下、これまで公共財として私企業の参入を規制してきた医療・福祉・教育などの分野を市場化することで、日本の資本主義を再生しようとしました。これを機として、健康食品やフィットネスジムなどの「健康産業」が興り、市場を急拡大させていきます。自分の生活や健康は自分の責任で管理するものだという発想は、企業に巨大なビジネスチャンスをもたらしたのです。

健康は自己責任か

健康の維持・増進を本人の責に帰する「健康自己責任」は、一見、もっともな考え方のようにも思えます。ジャンクフードやコンビニ弁当ばかり食べて生活習慣病になるのは自業自得なのに、その医療費をなぜ自分たちが負担しなければならないのか、と。しかし、最近の研究では、このような捉え方が間違いであると指摘されています。

社会疫学の権威とされるハーバード大学公衆衛生大学院教授カワチ・イチロウ(Kawachi Ichiro)は、「社会経済的な健康格差は、出生時(新生児期の健康状態や乳幼児死亡率)から、就労期(循環器疾患や事故)、高齢期(機能障害)に至るまで、人々の生涯ほぼすべてにわたって認められる。社会経済的状況(socioeconomic status:SES)が低いことは、早期死亡の主要な原因と関連している」(1)と指摘しています。つまり、所得の低い人やそのような世帯で育った人ほど、健康を損なうリスクが高いというのです。

カワチはまた、「経済的な事情などで健康行動をとることが難しいような人に対して健康情報をいくら提供しても、行動変容にはつながらない。さらに、個人レベルのリスクに着目するアプローチは、個人の努力で変容することのできない行動までも『自己責任』としてしまう可能性がある」(2)と言います。非正規雇用が40%を占める現代の日本において、ダブルワーク、トリプルワークを強いられ、自炊する時間も、身体を気遣う余裕もない人びとの健康が、はたして「自己責任」なのでしょうか。

私たちは誰もが病気になったり、事故によって自分自身や家族の身体に障害を負う可能性を持っています。生活保護の受給者を非難しているその人自身も、いつ失業し、貧困にあえぐことになるかわかりません。社会保障は不測の事態として発生するこのような生活問題を、憲法が定める通り、国の責任において緩和・解決する制度です。そのことをしっかりと認識し、一人ひとりが、他ならぬ自分自身の問題として、社会保障のあるべき姿を考えていくこと。理不尽な「自己責任」がまかり通るこの社会において、それこそがいま、私たちに求められているのではないでしょうか。